Кампо-Сципио Михал

Граф, польский летчик, «пионер» польской и российской авиации, инженер-металлург. Изучал металлургию в Санкт-Петербургском политехническом институте им. Петра Великого.

В июле 1911 г. участвовал в первом перелете Москва-Санкт-Петербург. Вынужденно сел вблизи ст. Оредеж (Лужский р-н). Специалистов починить бензопак не нашлось, и моноплан был отправлен в Санкт-Петербург по железной дороге. Вторично Кампо-Сципио стартовал на Комендантском аэродроме 12 июля, взяв курс на Тосно, но забарахлил мотор и Кампо-Сципио был вынужден сесть возле ст. Ушаки (Тосненский р-н). Затем летчик приземлился в Чудово. Пилот за пять суток преодолел 260 км, но ему пришлось прекратить перелет.

Кампо-Сципио Михал

Граф, польский летчик, «пионер» польской и российской авиации, инженер-металлург. Изучал металлургию в Санкт-Петербургском политехническом институте им. Петра Великого.

В июле 1911 г. участвовал в первом перелете Москва-Санкт-Петербург. Вынужденно сел вблизи ст. Оредеж (Лужский р-н). Специалистов починить бензопак не нашлось, и моноплан был отправлен в Санкт-Петербург по железной дороге. Вторично Кампо-Сципио стартовал на Комендантском аэродроме 12 июля, взяв курс на Тосно, но забарахлил мотор и Кампо-Сципио был вынужден сесть возле ст. Ушаки (Тосненский р-н). Затем летчик приземлился в Чудово. Пилот за пять суток преодолел 260 км, но ему пришлось прекратить перелет.

Каспржик Иосиф Станиславович

Поляк, литейный мастер, работал на заводах Варшавы, Риги, Ревеля (ныне г. Таллинн).

В 1902 г. в составе группы частных предпринимателей организовал в Луге мастерскую графитовых тиглей, в 1905 г. возглавил здесь строительство тигельного завода, в 1911 г. уезжает в Ревель. С 1925 г. вновь в Луге, вместе с Д. Кормоном восстановливает тигельный завод и становится первым директором завода «Красный тигель», далее занимается, в основном, исследовательской работой, являлся главным консультантом. Во время ВОВ его семья была угнана из Луги в Германию, в г. Алленштейн, который после войны отошел Польше. В СССР семья не вернулась.

Каспржик Иосиф Станиславович

Поляк, литейный мастер, работал на заводах Варшавы, Риги, Ревеля (ныне г. Таллинн).

В 1902 г. в составе группы частных предпринимателей организовал в Луге мастерскую графитовых тиглей, в 1905 г. возглавил здесь строительство тигельного завода, в 1911 г. уезжает в Ревель. С 1925 г. вновь в Луге, вместе с Д. Кормоном восстановливает тигельный завод и становится первым директором завода «Красный тигель», далее занимается, в основном, исследовательской работой, являлся главным консультантом. Во время ВОВ его семья была угнана из Луги в Германию, в г. Алленштейн, который после войны отошел Польше. В СССР семья не вернулась.

Кербедз Михаил Станиславович

Инженер-железнодорожник, самый младший представитель путейской династии. Образование получил в Институте инженеров путей сообщения. В 1880-1890 годы М. Кербедз строил различные участки и ответвления Владикавказской железной дороги.

В 1912 году пожертвовал приюту для польских мальчиков неимущих родителей и сирот на Кирилловской улице, дом 19 (ныне здесь размещается Ленинградская областная универсальная научная библиотека) 165 000 рублей на постройку каменного дома. Это здание получило неофициальное название «Дом Кербедза».

Кербедз Михаил Станиславович

Инженер-железнодорожник, самый младший представитель путейской династии. Образование получил в Институте инженеров путей сообщения. В 1880-1890 годы М. Кербедз строил различные участки и ответвления Владикавказской железной дороги.

В 1912 году пожертвовал приюту для польских мальчиков неимущих родителей и сирот на Кирилловской улице, дом 19 (ныне здесь размещается Ленинградская областная универсальная научная библиотека) 165 000 рублей на постройку каменного дома. Это здание получило неофициальное название «Дом Кербедза».

Кнорринг Федор Иванович

Инженер, отставной тайный советник, закончил СПБГУ физико-математический и Институт путей сообщения. Работал в управлении Московско-Виндаво-Рыбинской (сейчас Октябрьской) железной дороги. Кнорринг переустраивал планировку всей узловой станции Московско-Виндаво-Рыбинской дороги - Санкт-Петербург. С сентября 1915 г. – заведующий лазаретом, председатель комитета по передвижению персонала и грузов Красного Креста.

В 1907г. построил дом на берегу Оредежа, в Вырице возле 4-й платформы, где провел двухмесячный отпуск. В честь Кнорринга был назван проспект в Поселке Эдвардса (ныне ст. Поселок, Гатчинский р-н).

Кнорринг Федор Иванович

Инженер, отставной тайный советник, закончил СПБГУ физико-математический и Институт путей сообщения. Работал в управлении Московско-Виндаво-Рыбинской (сейчас Октябрьской) железной дороги. Кнорринг переустраивал планировку всей узловой станции Московско-Виндаво-Рыбинской дороги - Санкт-Петербург. С сентября 1915 г. – заведующий лазаретом, председатель комитета по передвижению персонала и грузов Красного Креста.

В 1907г. построил дом на берегу Оредежа, в Вырице возле 4-й платформы, где провел двухмесячный отпуск. В честь Кнорринга был назван проспект в Поселке Эдвардса (ныне ст. Поселок, Гатчинский р-н).

Корман Диомид Андреевич

Каменщик, управляющий Лужского промкомбината с 1925 г., один из главных организаторов тигельного дела в СССР. С 1931 г. управляющий им же созданного Абразивно-тигельного треста в Ленинграде.

В 1927 г. по его инициативе был восстановлен тигельный завод в Луге, который стал называться «Красный тигель», а с 1929 г. организовал производство абразивного инструмента на бакелитовой связке на заводе «Смычка», созданном на базе полукустарной мастерской «Рекорд».

Благодаря настойчивости и организаторским способностям первого главы Лужского промкомбината Д. А. Кормана наша страна получила отечественные тигли (эта история послужила сюжетом для книги писателя Н. А. Брыкина«Провинциальная идея»). Д. А. Корман был инициатором восстановления тигельного завода в Луге, ввел в строй Лужский завод абразивных кругов «Смычка» (1929–1930), восстановил бумажную фабрику «Батрачка» и лесопильный завод, а также Толмачевский кирпичный завод (Лужский р-н). Реконструировал лесопильный завод «Свобода» в Луге.

Корман Диомид Андреевич

Каменщик, управляющий Лужского промкомбината с 1925 г., один из главных организаторов тигельного дела в СССР. С 1931 г. управляющий им же созданного Абразивно-тигельного треста в Ленинграде.

В 1927 г. по его инициативе был восстановлен тигельный завод в Луге, который стал называться «Красный тигель», а с 1929 г. организовал производство абразивного инструмента на бакелитовой связке на заводе «Смычка», созданном на базе полукустарной мастерской «Рекорд».

Благодаря настойчивости и организаторским способностям первого главы Лужского промкомбината Д. А. Кормана наша страна получила отечественные тигли (эта история послужила сюжетом для книги писателя Н. А. Брыкина«Провинциальная идея»). Д. А. Корман был инициатором восстановления тигельного завода в Луге, ввел в строй Лужский завод абразивных кругов «Смычка» (1929–1930), восстановил бумажную фабрику «Батрачка» и лесопильный завод, а также Толмачевский кирпичный завод (Лужский р-н). Реконструировал лесопильный завод «Свобода» в Луге.

Корольков Вениамин Ильич

Профессор, гражданский инженер, специалист по строительному законодательству. С 1878 состоял старшим техником службы ремонта пути Варшавской железной дороги. Член Петербургского общества архитекторов с 1880 г. Кроме того, автор вокзала в Луге (1877-92). По проекту Королькова была построена дача Вердеревского у ст. Серебрянка (1877-92); Лужский р-н).

Корольков Вениамин Ильич

Профессор, гражданский инженер, специалист по строительному законодательству. С 1878 состоял старшим техником службы ремонта пути Варшавской железной дороги. Член Петербургского общества архитекторов с 1880 г. Кроме того, автор вокзала в Луге (1877-92). По проекту Королькова была построена дача Вердеревского у ст. Серебрянка (1877-92); Лужский р-н).

Котомин Алексей Антонович

Легендарный российский инженер, технический директор «Электротока» («Ленэнерго»), председатель отделения Русского технического общества. Преподавал в Военно-технической академии и Политехническом институте. Написал целый ряд научных статей на самые разнообразные темы в технических журналах. Организовал на Крестовском острове в Санкт-Петербурге яхт-клуб.

В 1937 г. был арестован. Умер после трех с половиной лет заключения в лагере.

Руководитель, впоследствии главный инженер строительства Дубровской электростанции ГРЭС-8 с 1929 г. (будущий Кировск). Станция стала первым в СССР крупным энергетическим объектом, практически полностью оснащенным отечественным оборудованием. Особенностью проекта Дубровской ГРЭС-8 А.А. Котомина стала компоновка станции по принципу «крылья бабочки» - машинный зал размещался между двумя котельными, а турбоагрегаты были расположены поперек машинного зала, что обеспечило сокращение паропроводов и уменьшение размеров здания ГРЭС.

В июне 2011 г. в рамках торжест...

Котомин Алексей Антонович

Легендарный российский инженер, технический директор «Электротока» («Ленэнерго»), председатель отделения Русского технического общества. Преподавал в Военно-технической академии и Политехническом институте. Написал целый ряд научных статей на самые разнообразные темы в технических журналах. Организовал на Крестовском острове в Санкт-Петербурге яхт-клуб.

В 1937 г. был арестован. Умер после трех с половиной лет заключения в лагере.

Руководитель, впоследствии главный инженер строительства Дубровской электростанции ГРЭС-8 с 1929 г. (будущий Кировск). Станция стала первым в СССР крупным энергетическим объектом, практически полностью оснащенным отечественным оборудованием. Особенностью проекта Дубровской ГРЭС-8 А.А. Котомина стала компоновка станции по принципу «крылья бабочки» - машинный зал размещался между двумя котельными, а турбоагрегаты были расположены поперек машинного зала, что обеспечило сокращение паропроводов и уменьшение размеров здания ГРЭС.

В июне 2011 г. в рамках торжест...

Крафт Николай Осипович

Российский инженер путей сообщения, генерал-майор. Родился в Санкт-Петербурге. Выпускник и преподаватель Института корпуса инженеров путей сообщения (с 1836). Принимал участие в различных гидротехнических работах (сооружение Одесского морского порта, проект соединения в одну транспортную систему Волги и Дона), а также один из главных инженеров, принимавших участие в строительстве железной дороги между Петербургом и Москвой. В 1852–1855 гг. был начальником Южного участка этой дороги.

Совместно с П. П. Мельниковым и Н. И. Липиным разработал методы возведения железнодорожного земляного полотна в болотистой местности. Обосновал целесообразность применения пятифутовой ширины колеи (1524 мм), ставшей нормой для всех железных дорог страны. При нем окончательно сформировалась система управления дорогой и организация движения поездов.

Крафт Николай Осипович

Российский инженер путей сообщения, генерал-майор. Родился в Санкт-Петербурге. Выпускник и преподаватель Института корпуса инженеров путей сообщения (с 1836). Принимал участие в различных гидротехнических работах (сооружение Одесского морского порта, проект соединения в одну транспортную систему Волги и Дона), а также один из главных инженеров, принимавших участие в строительстве железной дороги между Петербургом и Москвой. В 1852–1855 гг. был начальником Южного участка этой дороги.

Совместно с П. П. Мельниковым и Н. И. Липиным разработал методы возведения железнодорожного земляного полотна в болотистой местности. Обосновал целесообразность применения пятифутовой ширины колеи (1524 мм), ставшей нормой для всех железных дорог страны. При нем окончательно сформировалась система управления дорогой и организация движения поездов.

Купинский Петр Станиславович

Инженер-архитектор. Работал в Калужской губернии. В 1864 возвращается в Санкт-Петербург, где вступает в должность архитектора управления домами министерства путей сообщения. Позже был архитектором Российского общества спасания на водах.

В 1873 г. построил здание первого вокзала в Гатчине (Гатчина Балтийская), которое располагалось прямо перед дворцом. Это здание напоминало чем-то боярский терем – бревенчатое с двускатными и четырехскатными крышами. Вокзал простоял больше десяти лет и уже к 1885 г. оказался тесным. К 1899 г. П. С.

Купинский построил на новом месте второй вокзал (строгое здание с гладкими стенами); рядом – Царский павильон, увенчанный высокой шатровой башней.

В 1879 г. Купинским был разработан проект платформы и станционного здания в Мариенбурге (Гатчина).

Построил усадьбу С. П. Боткина на мызе Культилла (ныне Тарасовское, Выборгский р-н) и другие дачи на Карельском перешеейке. В 1882-1883 гг. по проекту Купинского была построена церковь св. ап. Петра и Павла в имени...

Купинский Петр Станиславович

Инженер-архитектор. Работал в Калужской губернии. В 1864 возвращается в Санкт-Петербург, где вступает в должность архитектора управления домами министерства путей сообщения. Позже был архитектором Российского общества спасания на водах.

В 1873 г. построил здание первого вокзала в Гатчине (Гатчина Балтийская), которое располагалось прямо перед дворцом. Это здание напоминало чем-то боярский терем – бревенчатое с двускатными и четырехскатными крышами. Вокзал простоял больше десяти лет и уже к 1885 г. оказался тесным. К 1899 г. П. С.

Купинский построил на новом месте второй вокзал (строгое здание с гладкими стенами); рядом – Царский павильон, увенчанный высокой шатровой башней.

В 1879 г. Купинским был разработан проект платформы и станционного здания в Мариенбурге (Гатчина).

Построил усадьбу С. П. Боткина на мызе Культилла (ныне Тарасовское, Выборгский р-н) и другие дачи на Карельском перешеейке. В 1882-1883 гг. по проекту Купинского была построена церковь св. ап. Петра и Павла в имени...

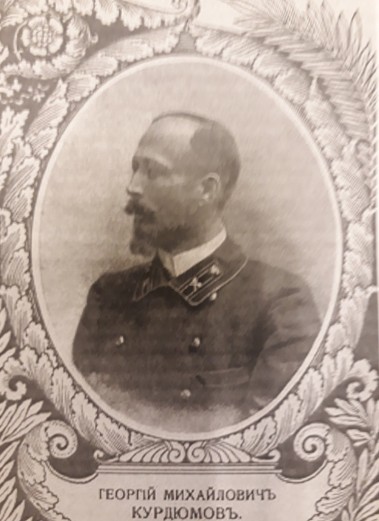

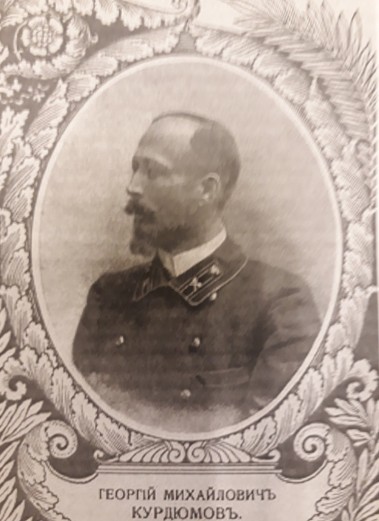

Курдюмов Георгий Михайлович

Гражданский инженер, архитектор и коннозаводчик. Окончил Институт гражданских инженеров (1897). В 1910-х гг. – член техническо-строительной инспекции Главного управления неокладных сборов.Участвовал в разработке архитектурных проектов в соавторстве с другими зодчими. Автор доходных домов в Петербурге.

Владелец имения Калгановка под Лугой, где в 1902 г. основал Калгановский конный завод. Занимался там разведением орловских рысаков. Лошади его выступали на Семеновском ипподроме в Петербурге, успешно участвовали в сельско-хозяйственных выставках. К 1910 г. был в составе администрации Общества поощрения рысистого коннозаводства и выпустил статью по одной из проблем коннозаводского дела. При конном заводе Курдюмов выстроил каменный двухэтажный особняк с одноэтажным флигелем. Кирпич для них был, вероятно, изготовлен здесь же при имении. На это указывает его маркировка с буквой «К». В 1922 г. завод был национализирован.

Курдюмов Георгий Михайлович

Гражданский инженер, архитектор и коннозаводчик. Окончил Институт гражданских инженеров (1897). В 1910-х гг. – член техническо-строительной инспекции Главного управления неокладных сборов.Участвовал в разработке архитектурных проектов в соавторстве с другими зодчими. Автор доходных домов в Петербурге.

Владелец имения Калгановка под Лугой, где в 1902 г. основал Калгановский конный завод. Занимался там разведением орловских рысаков. Лошади его выступали на Семеновском ипподроме в Петербурге, успешно участвовали в сельско-хозяйственных выставках. К 1910 г. был в составе администрации Общества поощрения рысистого коннозаводства и выпустил статью по одной из проблем коннозаводского дела. При конном заводе Курдюмов выстроил каменный двухэтажный особняк с одноэтажным флигелем. Кирпич для них был, вероятно, изготовлен здесь же при имении. На это указывает его маркировка с буквой «К». В 1922 г. завод был национализирован.

Лодыгин Александр Николаевич

Российский электротехник, изобретатель, создатель электрической лампы накаливания, предприниматель. Родился в с. Стеньшино (Тамбовская обл.). Первые исследования посвящены проектированию летательного аппарата тяжелее воздуха, в конец 1860-х гг. разработал геликоптер (вертолет) с приводом винтов от бортового электродвигателя. Вел работу над проектом водолазного аппарата. В 1873–1874 гг. проводил опыты электрического освещения кораблей, предприятий и улиц. В 1874 г. организовал «Товарищество электрического освещения А. Н. Лодыгин и К°». В 1890-х гг. изобрел несколько типов ламп накаливания с металлическими нитями. Конструировал приборы электрического отопления, электрические печи для плавки металлов, респираторы с электролитическим получением кислорода для дыхания и др. Ряд работ Лодыгина связан с электротягой на трамваях, железной дороге, метрополитене. В 1880-х гг. до 1905 г. и с 1916 г. работал за границей.

До эмиграции снимал дачу в Ново-Сиверской (Гатчинский р-н).

Лодыгин Александр Николаевич

Российский электротехник, изобретатель, создатель электрической лампы накаливания, предприниматель. Родился в с. Стеньшино (Тамбовская обл.). Первые исследования посвящены проектированию летательного аппарата тяжелее воздуха, в конец 1860-х гг. разработал геликоптер (вертолет) с приводом винтов от бортового электродвигателя. Вел работу над проектом водолазного аппарата. В 1873–1874 гг. проводил опыты электрического освещения кораблей, предприятий и улиц. В 1874 г. организовал «Товарищество электрического освещения А. Н. Лодыгин и К°». В 1890-х гг. изобрел несколько типов ламп накаливания с металлическими нитями. Конструировал приборы электрического отопления, электрические печи для плавки металлов, респираторы с электролитическим получением кислорода для дыхания и др. Ряд работ Лодыгина связан с электротягой на трамваях, железной дороге, метрополитене. В 1880-х гг. до 1905 г. и с 1916 г. работал за границей.

До эмиграции снимал дачу в Ново-Сиверской (Гатчинский р-н).

Лыхин Федор Александрович

Гражданский инженер, архитектор. Окончил Институт гражданских инженеров (1912). Строил в Петербурге доходные дома и церкви. Помощник архитектора А. Аплаксина. В период Первой мировой войны стал временно исполняющим обязанности епархиального архитектора (1914). С 1917 г. работал начальником отдела на Октябрьской железной дороге.

Производил расчет нагрузки храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Шапки (Тосненский р-н). К расчету прочности прилагалась объяснительная записка от декабря 1913 г.

Лыхин Федор Александрович

Гражданский инженер, архитектор. Окончил Институт гражданских инженеров (1912). Строил в Петербурге доходные дома и церкви. Помощник архитектора А. Аплаксина. В период Первой мировой войны стал временно исполняющим обязанности епархиального архитектора (1914). С 1917 г. работал начальником отдела на Октябрьской железной дороге.

Производил расчет нагрузки храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Шапки (Тосненский р-н). К расчету прочности прилагалась объяснительная записка от декабря 1913 г.

Львов Николай Александрович

Российский архитектор, график, поэт, переводчик, музыкант, член Российской академии (1783), почетный член Академии художеств. Представитель русского классицизма. Родился в имении Никольское-Черенчицы близ Торжка (ныне Тверская обл.). Н. А. Львов, один из эрудированных и остроумных людей своего времени, занимался архитектурой, археологией, химией, геологией, механикой, собирал народные песни, создал стихотворный перевод Анакреонтовых песен, был талантливым гравером и рисовальщиком, но прославился в первую очередь как архитектор.

В 1797 г. Н. А. Львов стал первым городским архитектором Гатчины. Возвел единственное в своем роде сооружение – дворец Приорат в Гатчине (1798–1799). Для строительства применил разработанный им способ возведения зданий, где в качестве строительного материала использовали землю. Перестраивал Гатчинский дворец. Также по его проектам устроены в дворцовом парке: Амфитеатр, Наумахия, Березовый домик, мост-руина с каскадом.

В 1783 г. приезжал в Выборг, где по рисун...

Львов Николай Александрович

Российский архитектор, график, поэт, переводчик, музыкант, член Российской академии (1783), почетный член Академии художеств. Представитель русского классицизма. Родился в имении Никольское-Черенчицы близ Торжка (ныне Тверская обл.). Н. А. Львов, один из эрудированных и остроумных людей своего времени, занимался архитектурой, археологией, химией, геологией, механикой, собирал народные песни, создал стихотворный перевод Анакреонтовых песен, был талантливым гравером и рисовальщиком, но прославился в первую очередь как архитектор.

В 1797 г. Н. А. Львов стал первым городским архитектором Гатчины. Возвел единственное в своем роде сооружение – дворец Приорат в Гатчине (1798–1799). Для строительства применил разработанный им способ возведения зданий, где в качестве строительного материала использовали землю. Перестраивал Гатчинский дворец. Также по его проектам устроены в дворцовом парке: Амфитеатр, Наумахия, Березовый домик, мост-руина с каскадом.

В 1783 г. приезжал в Выборг, где по рисун...

Максимов Михаил Александрович

Инженер-технолог, военный корреспондент, поэт, автор стихов знаменитой песни «Синий платочек». Родился в Санкт-Петербурге. В 1935 г. окончил Институт инженеров общественного питания. Работал в сфере общественного питания, был администратор ресторана «Метрополь», «Нева». Преподавал на Высших торговых курсах, в Институте советской торговли, в 1970-х гг. на базе ресторана «Нева» организовал Высшие кулинарные курсы и стал их директором. Печатал статьи по теме кулинарии в журналах, участвовал в сборниках.

В июне 1941 г. ушел добровольцем на фронт, воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. Принимал участие в боях за Любань, Тосно, Мгу, Синявино. В 1942 г. был отозван в распоряжение газеты «В решающий бой» 54-й армии Волховского фронта, где и прослужил три года писателем и корреспондентом. Написал много очерков, стихов о героях и боевых действиях армии. В апреле 1942 г. присутствовал на концерте джаз-ансамбль под управлением В. Коралли и К. Шульженко в Волхове. По просьбе К. Шульженко на...

Максимов Михаил Александрович

Инженер-технолог, военный корреспондент, поэт, автор стихов знаменитой песни «Синий платочек». Родился в Санкт-Петербурге. В 1935 г. окончил Институт инженеров общественного питания. Работал в сфере общественного питания, был администратор ресторана «Метрополь», «Нева». Преподавал на Высших торговых курсах, в Институте советской торговли, в 1970-х гг. на базе ресторана «Нева» организовал Высшие кулинарные курсы и стал их директором. Печатал статьи по теме кулинарии в журналах, участвовал в сборниках.

В июне 1941 г. ушел добровольцем на фронт, воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. Принимал участие в боях за Любань, Тосно, Мгу, Синявино. В 1942 г. был отозван в распоряжение газеты «В решающий бой» 54-й армии Волховского фронта, где и прослужил три года писателем и корреспондентом. Написал много очерков, стихов о героях и боевых действиях армии. В апреле 1942 г. присутствовал на концерте джаз-ансамбль под управлением В. Коралли и К. Шульженко в Волхове. По просьбе К. Шульженко на...

Мельников Павел Петрович

Российский инженер, один из авторов проекта железной дороги Санкт-Петербург — Москва, ее петербургской части,первый министр путей сообщения Российской империи (1865—1869). Родился в Москве. В апреле 1826 г. был командирован для занятий по проекту улучшения Волховских порогов (Волховский р-н).

Владел имением под Любанью (Тосненский р-н) с 1865 рядом с устьем ручья Межевого. На его средства построена Петропавловская церковь в Любани по проекту арх. К. А. Тона, единственная в России возведенная в память строителей железной дороги. В конце 1870-х учредил богадельню, где была устроена домовая церковь «Все скорбящих радости», и школу для девочек, для которой выделил каменный дом и земельный участок. По его инициативе помимо была построена школа для детей работников железной дороги и первая в России железнодорожная школа, а также интернат для сирот.

Провел свои последние годы в Любани, где и был похоронен под алтарем построенной им церкви святых апостолов Петра и Павла, в советский период о...

Мельников Павел Петрович

Российский инженер, один из авторов проекта железной дороги Санкт-Петербург — Москва, ее петербургской части,первый министр путей сообщения Российской империи (1865—1869). Родился в Москве. В апреле 1826 г. был командирован для занятий по проекту улучшения Волховских порогов (Волховский р-н).

Владел имением под Любанью (Тосненский р-н) с 1865 рядом с устьем ручья Межевого. На его средства построена Петропавловская церковь в Любани по проекту арх. К. А. Тона, единственная в России возведенная в память строителей железной дороги. В конце 1870-х учредил богадельню, где была устроена домовая церковь «Все скорбящих радости», и школу для девочек, для которой выделил каменный дом и земельный участок. По его инициативе помимо была построена школа для детей работников железной дороги и первая в России железнодорожная школа, а также интернат для сирот.

Провел свои последние годы в Любани, где и был похоронен под алтарем построенной им церкви святых апостолов Петра и Павла, в советский период о...

Морозов Евгений Львович

Гражданский инженер, архитектор. Окончил Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров (1887). Служил во многих ведомства, в том числе ялялся синодальным архитектором. Автор проекта архиерейского дома и здания духовной семинарии в Красноярске, церкови Св. вмч. Пантелеимона Целителя и св. прп. Александра Констнтинопольского в Тарховке (1905–1906; в черте Санкт-Петербурга).

Составил проект домовой церкви Пресвятой Троицы в Линтула (Линдолово, ныне пос. Огоньки, Выборский р-н). Проживал в Плвисельке (ныне пос. Чайка, Выборгский р-н) по адресу Николаевская улица, д. 31, а в 1904 г. приобрел соседний участок.

Морозов Евгений Львович

Гражданский инженер, архитектор. Окончил Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров (1887). Служил во многих ведомства, в том числе ялялся синодальным архитектором. Автор проекта архиерейского дома и здания духовной семинарии в Красноярске, церкови Св. вмч. Пантелеимона Целителя и св. прп. Александра Констнтинопольского в Тарховке (1905–1906; в черте Санкт-Петербурга).

Составил проект домовой церкви Пресвятой Троицы в Линтула (Линдолово, ныне пос. Огоньки, Выборский р-н). Проживал в Плвисельке (ныне пос. Чайка, Выборгский р-н) по адресу Николаевская улица, д. 31, а в 1904 г. приобрел соседний участок.

Кампо-Сципио Михал

Граф, польский летчик, «пионер» польской и российской авиации, инженер-металлург. Изучал металлургию в Санкт-Петербургском политехническом институте им. Петра Великого.

В июле 1911 г. участвовал в первом перелете Москва-Санкт-Петербург. Вынужденно сел вблизи ст. Оредеж (Лужский р-н). Специалистов починить бензопак не нашлось, и моноплан был отправлен в Санкт-Петербург по железной дороге. Вторично Кампо-Сципио стартовал на Комендантском аэродроме 12 июля, взяв курс на Тосно, но забарахлил мотор и Кампо-Сципио был вынужден сесть возле ст. Ушаки (Тосненский р-н). Затем летчик приземлился в Чудово. Пилот за пять суток преодолел 260 км, но ему пришлось прекратить перелет.

Кампо-Сципио Михал

Граф, польский летчик, «пионер» польской и российской авиации, инженер-металлург. Изучал металлургию в Санкт-Петербургском политехническом институте им. Петра Великого.

В июле 1911 г. участвовал в первом перелете Москва-Санкт-Петербург. Вынужденно сел вблизи ст. Оредеж (Лужский р-н). Специалистов починить бензопак не нашлось, и моноплан был отправлен в Санкт-Петербург по железной дороге. Вторично Кампо-Сципио стартовал на Комендантском аэродроме 12 июля, взяв курс на Тосно, но забарахлил мотор и Кампо-Сципио был вынужден сесть возле ст. Ушаки (Тосненский р-н). Затем летчик приземлился в Чудово. Пилот за пять суток преодолел 260 км, но ему пришлось прекратить перелет.

Кербедз Михаил Станиславович

Инженер-железнодорожник, самый младший представитель путейской династии. Образование получил в Институте инженеров путей сообщения. В 1880-1890 годы М. Кербедз строил различные участки и ответвления Владикавказской железной дороги.

В 1912 году пожертвовал приюту для польских мальчиков неимущих родителей и сирот на Кирилловской улице, дом 19 (ныне здесь размещается Ленинградская областная универсальная научная библиотека) 165 000 рублей на постройку каменного дома. Это здание получило неофициальное название «Дом Кербедза».

Кербедз Михаил Станиславович

Инженер-железнодорожник, самый младший представитель путейской династии. Образование получил в Институте инженеров путей сообщения. В 1880-1890 годы М. Кербедз строил различные участки и ответвления Владикавказской железной дороги.

В 1912 году пожертвовал приюту для польских мальчиков неимущих родителей и сирот на Кирилловской улице, дом 19 (ныне здесь размещается Ленинградская областная универсальная научная библиотека) 165 000 рублей на постройку каменного дома. Это здание получило неофициальное название «Дом Кербедза».

Корман Диомид Андреевич

Каменщик, управляющий Лужского промкомбината с 1925 г., один из главных организаторов тигельного дела в СССР. С 1931 г. управляющий им же созданного Абразивно-тигельного треста в Ленинграде.

В 1927 г. по его инициативе был восстановлен тигельный завод в Луге, который стал называться «Красный тигель», а с 1929 г. организовал производство абразивного инструмента на бакелитовой связке на заводе «Смычка», созданном на базе полукустарной мастерской «Рекорд».

Благодаря настойчивости и организаторским способностям первого главы Лужского промкомбината Д. А. Кормана наша страна получила отечественные тигли (эта история послужила сюжетом для книги писателя Н. А. Брыкина«Провинциальная идея»). Д. А. Корман был инициатором восстановления тигельного завода в Луге, ввел в строй Лужский завод абразивных кругов «Смычка» (1929–1930), восстановил бумажную фабрику «Батрачка» и лесопильный завод, а также Толмачевский кирпичный завод (Лужский р-н). Реконструировал лесопильный завод «Свобода» в Луге.

Корман Диомид Андреевич

Каменщик, управляющий Лужского промкомбината с 1925 г., один из главных организаторов тигельного дела в СССР. С 1931 г. управляющий им же созданного Абразивно-тигельного треста в Ленинграде.

В 1927 г. по его инициативе был восстановлен тигельный завод в Луге, который стал называться «Красный тигель», а с 1929 г. организовал производство абразивного инструмента на бакелитовой связке на заводе «Смычка», созданном на базе полукустарной мастерской «Рекорд».

Благодаря настойчивости и организаторским способностям первого главы Лужского промкомбината Д. А. Кормана наша страна получила отечественные тигли (эта история послужила сюжетом для книги писателя Н. А. Брыкина«Провинциальная идея»). Д. А. Корман был инициатором восстановления тигельного завода в Луге, ввел в строй Лужский завод абразивных кругов «Смычка» (1929–1930), восстановил бумажную фабрику «Батрачка» и лесопильный завод, а также Толмачевский кирпичный завод (Лужский р-н). Реконструировал лесопильный завод «Свобода» в Луге.

Котомин Алексей Антонович

Легендарный российский инженер, технический директор «Электротока» («Ленэнерго»), председатель отделения Русского технического общества. Преподавал в Военно-технической академии и Политехническом институте. Написал целый ряд научных статей на самые разнообразные темы в технических журналах. Организовал на Крестовском острове в Санкт-Петербурге яхт-клуб.

В 1937 г. был арестован. Умер после трех с половиной лет заключения в лагере.

Руководитель, впоследствии главный инженер строительства Дубровской электростанции ГРЭС-8 с 1929 г. (будущий Кировск). Станция стала первым в СССР крупным энергетическим объектом, практически полностью оснащенным отечественным оборудованием. Особенностью проекта Дубровской ГРЭС-8 А.А. Котомина стала компоновка станции по принципу «крылья бабочки» - машинный зал размещался между двумя котельными, а турбоагрегаты были расположены поперек машинного зала, что обеспечило сокращение паропроводов и уменьшение размеров здания ГРЭС.

В июне 2011 г. в рамках торжест...

Котомин Алексей Антонович

Легендарный российский инженер, технический директор «Электротока» («Ленэнерго»), председатель отделения Русского технического общества. Преподавал в Военно-технической академии и Политехническом институте. Написал целый ряд научных статей на самые разнообразные темы в технических журналах. Организовал на Крестовском острове в Санкт-Петербурге яхт-клуб.

В 1937 г. был арестован. Умер после трех с половиной лет заключения в лагере.

Руководитель, впоследствии главный инженер строительства Дубровской электростанции ГРЭС-8 с 1929 г. (будущий Кировск). Станция стала первым в СССР крупным энергетическим объектом, практически полностью оснащенным отечественным оборудованием. Особенностью проекта Дубровской ГРЭС-8 А.А. Котомина стала компоновка станции по принципу «крылья бабочки» - машинный зал размещался между двумя котельными, а турбоагрегаты были расположены поперек машинного зала, что обеспечило сокращение паропроводов и уменьшение размеров здания ГРЭС.

В июне 2011 г. в рамках торжест...

Крафт Николай Осипович

Российский инженер путей сообщения, генерал-майор. Родился в Санкт-Петербурге. Выпускник и преподаватель Института корпуса инженеров путей сообщения (с 1836). Принимал участие в различных гидротехнических работах (сооружение Одесского морского порта, проект соединения в одну транспортную систему Волги и Дона), а также один из главных инженеров, принимавших участие в строительстве железной дороги между Петербургом и Москвой. В 1852–1855 гг. был начальником Южного участка этой дороги.

Совместно с П. П. Мельниковым и Н. И. Липиным разработал методы возведения железнодорожного земляного полотна в болотистой местности. Обосновал целесообразность применения пятифутовой ширины колеи (1524 мм), ставшей нормой для всех железных дорог страны. При нем окончательно сформировалась система управления дорогой и организация движения поездов.

Крафт Николай Осипович

Российский инженер путей сообщения, генерал-майор. Родился в Санкт-Петербурге. Выпускник и преподаватель Института корпуса инженеров путей сообщения (с 1836). Принимал участие в различных гидротехнических работах (сооружение Одесского морского порта, проект соединения в одну транспортную систему Волги и Дона), а также один из главных инженеров, принимавших участие в строительстве железной дороги между Петербургом и Москвой. В 1852–1855 гг. был начальником Южного участка этой дороги.

Совместно с П. П. Мельниковым и Н. И. Липиным разработал методы возведения железнодорожного земляного полотна в болотистой местности. Обосновал целесообразность применения пятифутовой ширины колеи (1524 мм), ставшей нормой для всех железных дорог страны. При нем окончательно сформировалась система управления дорогой и организация движения поездов.

Курдюмов Георгий Михайлович

Гражданский инженер, архитектор и коннозаводчик. Окончил Институт гражданских инженеров (1897). В 1910-х гг. – член техническо-строительной инспекции Главного управления неокладных сборов.Участвовал в разработке архитектурных проектов в соавторстве с другими зодчими. Автор доходных домов в Петербурге.

Владелец имения Калгановка под Лугой, где в 1902 г. основал Калгановский конный завод. Занимался там разведением орловских рысаков. Лошади его выступали на Семеновском ипподроме в Петербурге, успешно участвовали в сельско-хозяйственных выставках. К 1910 г. был в составе администрации Общества поощрения рысистого коннозаводства и выпустил статью по одной из проблем коннозаводского дела. При конном заводе Курдюмов выстроил каменный двухэтажный особняк с одноэтажным флигелем. Кирпич для них был, вероятно, изготовлен здесь же при имении. На это указывает его маркировка с буквой «К». В 1922 г. завод был национализирован.

Курдюмов Георгий Михайлович

Гражданский инженер, архитектор и коннозаводчик. Окончил Институт гражданских инженеров (1897). В 1910-х гг. – член техническо-строительной инспекции Главного управления неокладных сборов.Участвовал в разработке архитектурных проектов в соавторстве с другими зодчими. Автор доходных домов в Петербурге.

Владелец имения Калгановка под Лугой, где в 1902 г. основал Калгановский конный завод. Занимался там разведением орловских рысаков. Лошади его выступали на Семеновском ипподроме в Петербурге, успешно участвовали в сельско-хозяйственных выставках. К 1910 г. был в составе администрации Общества поощрения рысистого коннозаводства и выпустил статью по одной из проблем коннозаводского дела. При конном заводе Курдюмов выстроил каменный двухэтажный особняк с одноэтажным флигелем. Кирпич для них был, вероятно, изготовлен здесь же при имении. На это указывает его маркировка с буквой «К». В 1922 г. завод был национализирован.

Лодыгин Александр Николаевич

Российский электротехник, изобретатель, создатель электрической лампы накаливания, предприниматель. Родился в с. Стеньшино (Тамбовская обл.). Первые исследования посвящены проектированию летательного аппарата тяжелее воздуха, в конец 1860-х гг. разработал геликоптер (вертолет) с приводом винтов от бортового электродвигателя. Вел работу над проектом водолазного аппарата. В 1873–1874 гг. проводил опыты электрического освещения кораблей, предприятий и улиц. В 1874 г. организовал «Товарищество электрического освещения А. Н. Лодыгин и К°». В 1890-х гг. изобрел несколько типов ламп накаливания с металлическими нитями. Конструировал приборы электрического отопления, электрические печи для плавки металлов, респираторы с электролитическим получением кислорода для дыхания и др. Ряд работ Лодыгина связан с электротягой на трамваях, железной дороге, метрополитене. В 1880-х гг. до 1905 г. и с 1916 г. работал за границей.

До эмиграции снимал дачу в Ново-Сиверской (Гатчинский р-н).

Лодыгин Александр Николаевич

Российский электротехник, изобретатель, создатель электрической лампы накаливания, предприниматель. Родился в с. Стеньшино (Тамбовская обл.). Первые исследования посвящены проектированию летательного аппарата тяжелее воздуха, в конец 1860-х гг. разработал геликоптер (вертолет) с приводом винтов от бортового электродвигателя. Вел работу над проектом водолазного аппарата. В 1873–1874 гг. проводил опыты электрического освещения кораблей, предприятий и улиц. В 1874 г. организовал «Товарищество электрического освещения А. Н. Лодыгин и К°». В 1890-х гг. изобрел несколько типов ламп накаливания с металлическими нитями. Конструировал приборы электрического отопления, электрические печи для плавки металлов, респираторы с электролитическим получением кислорода для дыхания и др. Ряд работ Лодыгина связан с электротягой на трамваях, железной дороге, метрополитене. В 1880-х гг. до 1905 г. и с 1916 г. работал за границей.

До эмиграции снимал дачу в Ново-Сиверской (Гатчинский р-н).

Львов Николай Александрович

Российский архитектор, график, поэт, переводчик, музыкант, член Российской академии (1783), почетный член Академии художеств. Представитель русского классицизма. Родился в имении Никольское-Черенчицы близ Торжка (ныне Тверская обл.). Н. А. Львов, один из эрудированных и остроумных людей своего времени, занимался архитектурой, археологией, химией, геологией, механикой, собирал народные песни, создал стихотворный перевод Анакреонтовых песен, был талантливым гравером и рисовальщиком, но прославился в первую очередь как архитектор.

В 1797 г. Н. А. Львов стал первым городским архитектором Гатчины. Возвел единственное в своем роде сооружение – дворец Приорат в Гатчине (1798–1799). Для строительства применил разработанный им способ возведения зданий, где в качестве строительного материала использовали землю. Перестраивал Гатчинский дворец. Также по его проектам устроены в дворцовом парке: Амфитеатр, Наумахия, Березовый домик, мост-руина с каскадом.

В 1783 г. приезжал в Выборг, где по рисун...

Львов Николай Александрович

Российский архитектор, график, поэт, переводчик, музыкант, член Российской академии (1783), почетный член Академии художеств. Представитель русского классицизма. Родился в имении Никольское-Черенчицы близ Торжка (ныне Тверская обл.). Н. А. Львов, один из эрудированных и остроумных людей своего времени, занимался архитектурой, археологией, химией, геологией, механикой, собирал народные песни, создал стихотворный перевод Анакреонтовых песен, был талантливым гравером и рисовальщиком, но прославился в первую очередь как архитектор.

В 1797 г. Н. А. Львов стал первым городским архитектором Гатчины. Возвел единственное в своем роде сооружение – дворец Приорат в Гатчине (1798–1799). Для строительства применил разработанный им способ возведения зданий, где в качестве строительного материала использовали землю. Перестраивал Гатчинский дворец. Также по его проектам устроены в дворцовом парке: Амфитеатр, Наумахия, Березовый домик, мост-руина с каскадом.

В 1783 г. приезжал в Выборг, где по рисун...

Максимов Михаил Александрович

Инженер-технолог, военный корреспондент, поэт, автор стихов знаменитой песни «Синий платочек». Родился в Санкт-Петербурге. В 1935 г. окончил Институт инженеров общественного питания. Работал в сфере общественного питания, был администратор ресторана «Метрополь», «Нева». Преподавал на Высших торговых курсах, в Институте советской торговли, в 1970-х гг. на базе ресторана «Нева» организовал Высшие кулинарные курсы и стал их директором. Печатал статьи по теме кулинарии в журналах, участвовал в сборниках.

В июне 1941 г. ушел добровольцем на фронт, воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. Принимал участие в боях за Любань, Тосно, Мгу, Синявино. В 1942 г. был отозван в распоряжение газеты «В решающий бой» 54-й армии Волховского фронта, где и прослужил три года писателем и корреспондентом. Написал много очерков, стихов о героях и боевых действиях армии. В апреле 1942 г. присутствовал на концерте джаз-ансамбль под управлением В. Коралли и К. Шульженко в Волхове. По просьбе К. Шульженко на...

Максимов Михаил Александрович

Инженер-технолог, военный корреспондент, поэт, автор стихов знаменитой песни «Синий платочек». Родился в Санкт-Петербурге. В 1935 г. окончил Институт инженеров общественного питания. Работал в сфере общественного питания, был администратор ресторана «Метрополь», «Нева». Преподавал на Высших торговых курсах, в Институте советской торговли, в 1970-х гг. на базе ресторана «Нева» организовал Высшие кулинарные курсы и стал их директором. Печатал статьи по теме кулинарии в журналах, участвовал в сборниках.

В июне 1941 г. ушел добровольцем на фронт, воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. Принимал участие в боях за Любань, Тосно, Мгу, Синявино. В 1942 г. был отозван в распоряжение газеты «В решающий бой» 54-й армии Волховского фронта, где и прослужил три года писателем и корреспондентом. Написал много очерков, стихов о героях и боевых действиях армии. В апреле 1942 г. присутствовал на концерте джаз-ансамбль под управлением В. Коралли и К. Шульженко в Волхове. По просьбе К. Шульженко на...

Мельников Павел Петрович

Российский инженер, один из авторов проекта железной дороги Санкт-Петербург — Москва, ее петербургской части,первый министр путей сообщения Российской империи (1865—1869). Родился в Москве. В апреле 1826 г. был командирован для занятий по проекту улучшения Волховских порогов (Волховский р-н).

Владел имением под Любанью (Тосненский р-н) с 1865 рядом с устьем ручья Межевого. На его средства построена Петропавловская церковь в Любани по проекту арх. К. А. Тона, единственная в России возведенная в память строителей железной дороги. В конце 1870-х учредил богадельню, где была устроена домовая церковь «Все скорбящих радости», и школу для девочек, для которой выделил каменный дом и земельный участок. По его инициативе помимо была построена школа для детей работников железной дороги и первая в России железнодорожная школа, а также интернат для сирот.

Провел свои последние годы в Любани, где и был похоронен под алтарем построенной им церкви святых апостолов Петра и Павла, в советский период о...

Мельников Павел Петрович

Российский инженер, один из авторов проекта железной дороги Санкт-Петербург — Москва, ее петербургской части,первый министр путей сообщения Российской империи (1865—1869). Родился в Москве. В апреле 1826 г. был командирован для занятий по проекту улучшения Волховских порогов (Волховский р-н).

Владел имением под Любанью (Тосненский р-н) с 1865 рядом с устьем ручья Межевого. На его средства построена Петропавловская церковь в Любани по проекту арх. К. А. Тона, единственная в России возведенная в память строителей железной дороги. В конце 1870-х учредил богадельню, где была устроена домовая церковь «Все скорбящих радости», и школу для девочек, для которой выделил каменный дом и земельный участок. По его инициативе помимо была построена школа для детей работников железной дороги и первая в России железнодорожная школа, а также интернат для сирот.

Провел свои последние годы в Любани, где и был похоронен под алтарем построенной им церкви святых апостолов Петра и Павла, в советский период о...