Макаров Владимир Кузьмич

Историк, специались музейного дела, доктор искусствоведения. Родился в с. Сельцо Новгородской губ. (ныне Вологодская обл.). В 1918 г. был назначен хранителем императорского дворца в Гатчине, в 1920–1928 гг. – директор дворца-музея. Боролся за сохранение целостности коллекции музея, руководил переустройством дворца в историко-бытовой дворец-музей, устройством библиотеки и архива при нем. Под его руководством велась научная и исследовательская работа, создавались различные экспозиции. В 1923 г. Макаров стал инициатором и основным автором и редактором бюллетеня «Старая Гатчина». Вместе с коллегами он начинает издавать целую серию книг, путеводителей, открыток, посвященных дворцово-парковому ансамблю. В 1925 г. вышла брошюра «Гатчниа – Троцк : самообразовательная экскурсия». Также автор книг «Гатчинский парк» (1921), «Гатчина» (1927), «Бартоломео Кавачеппи и скульптора Белого зала» (1929).

В 1928 г. был уволен и выслан в Череповец за «сокрытие в архиве Гатчинского дворца документов, кото...

Макаров Владимир Кузьмич

Историк, специались музейного дела, доктор искусствоведения. Родился в с. Сельцо Новгородской губ. (ныне Вологодская обл.). В 1918 г. был назначен хранителем императорского дворца в Гатчине, в 1920–1928 гг. – директор дворца-музея. Боролся за сохранение целостности коллекции музея, руководил переустройством дворца в историко-бытовой дворец-музей, устройством библиотеки и архива при нем. Под его руководством велась научная и исследовательская работа, создавались различные экспозиции. В 1923 г. Макаров стал инициатором и основным автором и редактором бюллетеня «Старая Гатчина». Вместе с коллегами он начинает издавать целую серию книг, путеводителей, открыток, посвященных дворцово-парковому ансамблю. В 1925 г. вышла брошюра «Гатчниа – Троцк : самообразовательная экскурсия». Также автор книг «Гатчинский парк» (1921), «Гатчина» (1927), «Бартоломео Кавачеппи и скульптора Белого зала» (1929).

В 1928 г. был уволен и выслан в Череповец за «сокрытие в архиве Гатчинского дворца документов, кото...

Никулин Николай Николаевич

Российский искусствовед, профессор, писатель-мемуарист. Член-корреспондент Российской академии художеств, ведущий научный сотрудник Эрмитажа, специалист по живописи Северного Возрождения. Родился в с. Погорелка (Ярославская обл.). В ноябре 1941 г. добровольцем ушел на фронт, воевал бойцом 883-го корпусного артполка под Волховстроем, Киришами, Погостьем и Смердыней (ныне не сущ., Тосненский р-н). Летом 1943 г. принимал участие в Мгинской операции. Закончил войну в Берлине. Окончил исторический факультет ЛГУ. С 1949 г. работал в Эрмитаже экскурсоводом. В 1955 г. стал научным сотрудником отдел западноевропейского искусства, где успешно трудился более 50 лет. С 1965 г. преподавал в Институте им. И. Е. Репина. Профессор, заведующий кафедрой истории европейского искусства XV–XVIII вв. Много лет занимался организацией выставок в Эрмитаже, музеях других городов СССР и за рубежом. Автор свыше 160 статей, книг, каталогов, учебников и учебных пособий, статей. Широко известна его книга «Воспоминан...

Никулин Николай Николаевич

Российский искусствовед, профессор, писатель-мемуарист. Член-корреспондент Российской академии художеств, ведущий научный сотрудник Эрмитажа, специалист по живописи Северного Возрождения. Родился в с. Погорелка (Ярославская обл.). В ноябре 1941 г. добровольцем ушел на фронт, воевал бойцом 883-го корпусного артполка под Волховстроем, Киришами, Погостьем и Смердыней (ныне не сущ., Тосненский р-н). Летом 1943 г. принимал участие в Мгинской операции. Закончил войну в Берлине. Окончил исторический факультет ЛГУ. С 1949 г. работал в Эрмитаже экскурсоводом. В 1955 г. стал научным сотрудником отдел западноевропейского искусства, где успешно трудился более 50 лет. С 1965 г. преподавал в Институте им. И. Е. Репина. Профессор, заведующий кафедрой истории европейского искусства XV–XVIII вв. Много лет занимался организацией выставок в Эрмитаже, музеях других городов СССР и за рубежом. Автор свыше 160 статей, книг, каталогов, учебников и учебных пособий, статей. Широко известна его книга «Воспоминан...

Репников Николай Иванович

Российский археолог, искусствовед, этнограф. Родился в Санкт-Петербурге. Занимался изучением памятников Крыма и Северо-Запада России. Сотрудник Этнографического отдела Русского музея и Института археологии РАН. В 1903 г. провел первые исследования погребальных памятников Старой Ладоги и близ лежащих районов. С 1909–1913 гг. исследовал Земляное городище Старой Ладоги – один из первых опытов систематических раскопок древнерусского города большой площади. Находки, полученные в результате раскопок, поступили в Этнографический отдел Русского музея.

Исследуя древности новоладожских церквей, сделал несколько важнейших открытий, которые отражены в книге «Памятники военной старины в низовьях р. Волхова» (1914). Благодаря его работам 1909–1924 гг. были зафиксированы многие уникальные культурные феномены Новоладожского уезда, позднее безвозвратно утраченные.

Посетил и нанес на карту деревянные кресты окрестностей Старой Ладоги, скопировал фрески Гостинопольской церкви XV в., выявил жальники и к...

Репников Николай Иванович

Российский археолог, искусствовед, этнограф. Родился в Санкт-Петербурге. Занимался изучением памятников Крыма и Северо-Запада России. Сотрудник Этнографического отдела Русского музея и Института археологии РАН. В 1903 г. провел первые исследования погребальных памятников Старой Ладоги и близ лежащих районов. С 1909–1913 гг. исследовал Земляное городище Старой Ладоги – один из первых опытов систематических раскопок древнерусского города большой площади. Находки, полученные в результате раскопок, поступили в Этнографический отдел Русского музея.

Исследуя древности новоладожских церквей, сделал несколько важнейших открытий, которые отражены в книге «Памятники военной старины в низовьях р. Волхова» (1914). Благодаря его работам 1909–1924 гг. были зафиксированы многие уникальные культурные феномены Новоладожского уезда, позднее безвозвратно утраченные.

Посетил и нанес на карту деревянные кресты окрестностей Старой Ладоги, скопировал фрески Гостинопольской церкви XV в., выявил жальники и к...

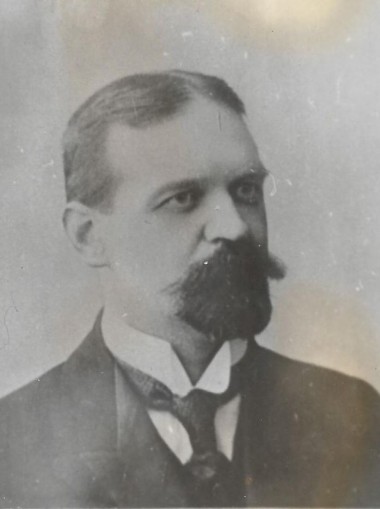

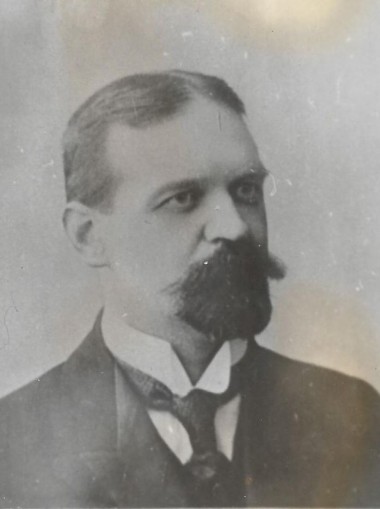

Тройницкий Сергей Николаевич

Известный геральдист и искусствовед, один из основателей журнала «Старые годы» и издатель журнала «Гербовед». Крупнейший знаток прикладного искусства, с 1908 г. заведующий Галереей драгоценностей Эрмитажа, в 1918–1927 гг. директор музея, где проработал до 1931 г. С конца 1920-х гг. в качестве консультанта и эксперта участвовал в работе конторы «Антиквариат», занимавшейся распродажей музейной коллекции. Ученый неоднократно выступал против бездумного экспорта произведений искусств.

Автор десятков работ, посвященных родословным русских дворянских родов, в частности – «Гербовые девизы русского, польского, финляндского и прибалтийского дворянства» (1910).

В 1935 г. арестован, после ссылки жил в Москве, работал в различных музеях, преподавал. В 1945 г. принят в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина главным хранителем, затем заведующим отделом декоративно-прикладного искусства.

Отдыхал в доме отдыха для научной интеллигенции, открытом в 1926 г. в усадьбе Марь...

Тройницкий Сергей Николаевич

Известный геральдист и искусствовед, один из основателей журнала «Старые годы» и издатель журнала «Гербовед». Крупнейший знаток прикладного искусства, с 1908 г. заведующий Галереей драгоценностей Эрмитажа, в 1918–1927 гг. директор музея, где проработал до 1931 г. С конца 1920-х гг. в качестве консультанта и эксперта участвовал в работе конторы «Антиквариат», занимавшейся распродажей музейной коллекции. Ученый неоднократно выступал против бездумного экспорта произведений искусств.

Автор десятков работ, посвященных родословным русских дворянских родов, в частности – «Гербовые девизы русского, польского, финляндского и прибалтийского дворянства» (1910).

В 1935 г. арестован, после ссылки жил в Москве, работал в различных музеях, преподавал. В 1945 г. принят в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина главным хранителем, затем заведующим отделом декоративно-прикладного искусства.

Отдыхал в доме отдыха для научной интеллигенции, открытом в 1926 г. в усадьбе Марь...

Трубников Александр Александрович

Российский историк искусства, литературный критик, журналист, переводчик. Родился в Санкт-Петербурге. Печатал статьи в журналах «Аполлон» и «Старые годы», являясь из основателем последнего. Публиковался под псевдонимом «Андрей Трофимов». В 1916 г. служил в отделении драгоценностей и галерее фарфора и серебра Эрмитажа. Совладелец типографии «Сириус» в Санкт-Петербурге. В 1917 г. входил в совет комиссии по делам искусства. Эмигрировал во Францию. С 1921 г. занимался литературной работой, переводил на французский язык произведения Н. Гоголя и А. Чехова. Читал лекции в Лувре. Сотрудничал в эмигрантской прессе.

Владелец знаменитой усадьбы Трубников Бор (ныне Тосненский р-н). В своей книге «От Императорского музея к блошиному рынку» дал подробное описание имения. Автор очерка «Княгиня Голицына в Марьине и Городне», посвященный усадьбам на территории нынешнего Тосненского района. Один из авторов книги «Гатчина при Павле Петровиче цесаревиче и императоре». Его статья посвящена Гатчинскому за...

Трубников Александр Александрович

Российский историк искусства, литературный критик, журналист, переводчик. Родился в Санкт-Петербурге. Печатал статьи в журналах «Аполлон» и «Старые годы», являясь из основателем последнего. Публиковался под псевдонимом «Андрей Трофимов». В 1916 г. служил в отделении драгоценностей и галерее фарфора и серебра Эрмитажа. Совладелец типографии «Сириус» в Санкт-Петербурге. В 1917 г. входил в совет комиссии по делам искусства. Эмигрировал во Францию. С 1921 г. занимался литературной работой, переводил на французский язык произведения Н. Гоголя и А. Чехова. Читал лекции в Лувре. Сотрудничал в эмигрантской прессе.

Владелец знаменитой усадьбы Трубников Бор (ныне Тосненский р-н). В своей книге «От Императорского музея к блошиному рынку» дал подробное описание имения. Автор очерка «Княгиня Голицына в Марьине и Городне», посвященный усадьбам на территории нынешнего Тосненского района. Один из авторов книги «Гатчина при Павле Петровиче цесаревиче и императоре». Его статья посвящена Гатчинскому за...

Фармаковский Мстислав Владимирович

Искусствовед, археолог, художник, профессор, главный хранитель и учёный консультант Государственного Русского музея. Родился в Вятке. Окончил Одесский университет и ОХУ (1899), Академию художеств в Дюссельдорфе (1902). Совершенствовался в Париже, изучал также техники витража, фарфора, росписи тканей. С 1904 г. – участник российских и международных выставок. С 1908 г. работал в археологической комиссии, с 1913 г. – ее член. С 1918–1931 и с 1934–1946 гг. работал в Русском музее. Один из организаторов и хранитель историко-бытового отдела. С 1919– 1931 и с 1934–1938 гг. работал в Российской академии истории материальной культуры (РАИМК). Преподавал в гимназиях Петергофа и Петербурга, на Высших курсах искусствоведения при Государственном институте истории искусств. В годы Отечественной войны, наряду с деятельностью по сохранению оставшейся в Ленинграде части коллекции музея, не прекращал исследовательскую деятельность. Продолжил наблюдения за температурно-влажностным режимом на экспозиции...

Фармаковский Мстислав Владимирович

Искусствовед, археолог, художник, профессор, главный хранитель и учёный консультант Государственного Русского музея. Родился в Вятке. Окончил Одесский университет и ОХУ (1899), Академию художеств в Дюссельдорфе (1902). Совершенствовался в Париже, изучал также техники витража, фарфора, росписи тканей. С 1904 г. – участник российских и международных выставок. С 1908 г. работал в археологической комиссии, с 1913 г. – ее член. С 1918–1931 и с 1934–1946 гг. работал в Русском музее. Один из организаторов и хранитель историко-бытового отдела. С 1919– 1931 и с 1934–1938 гг. работал в Российской академии истории материальной культуры (РАИМК). Преподавал в гимназиях Петергофа и Петербурга, на Высших курсах искусствоведения при Государственном институте истории искусств. В годы Отечественной войны, наряду с деятельностью по сохранению оставшейся в Ленинграде части коллекции музея, не прекращал исследовательскую деятельность. Продолжил наблюдения за температурно-влажностным режимом на экспозиции...

Макаров Владимир Кузьмич

Историк, специались музейного дела, доктор искусствоведения. Родился в с. Сельцо Новгородской губ. (ныне Вологодская обл.). В 1918 г. был назначен хранителем императорского дворца в Гатчине, в 1920–1928 гг. – директор дворца-музея. Боролся за сохранение целостности коллекции музея, руководил переустройством дворца в историко-бытовой дворец-музей, устройством библиотеки и архива при нем. Под его руководством велась научная и исследовательская работа, создавались различные экспозиции. В 1923 г. Макаров стал инициатором и основным автором и редактором бюллетеня «Старая Гатчина». Вместе с коллегами он начинает издавать целую серию книг, путеводителей, открыток, посвященных дворцово-парковому ансамблю. В 1925 г. вышла брошюра «Гатчниа – Троцк : самообразовательная экскурсия». Также автор книг «Гатчинский парк» (1921), «Гатчина» (1927), «Бартоломео Кавачеппи и скульптора Белого зала» (1929).

В 1928 г. был уволен и выслан в Череповец за «сокрытие в архиве Гатчинского дворца документов, кото...

Макаров Владимир Кузьмич

Историк, специались музейного дела, доктор искусствоведения. Родился в с. Сельцо Новгородской губ. (ныне Вологодская обл.). В 1918 г. был назначен хранителем императорского дворца в Гатчине, в 1920–1928 гг. – директор дворца-музея. Боролся за сохранение целостности коллекции музея, руководил переустройством дворца в историко-бытовой дворец-музей, устройством библиотеки и архива при нем. Под его руководством велась научная и исследовательская работа, создавались различные экспозиции. В 1923 г. Макаров стал инициатором и основным автором и редактором бюллетеня «Старая Гатчина». Вместе с коллегами он начинает издавать целую серию книг, путеводителей, открыток, посвященных дворцово-парковому ансамблю. В 1925 г. вышла брошюра «Гатчниа – Троцк : самообразовательная экскурсия». Также автор книг «Гатчинский парк» (1921), «Гатчина» (1927), «Бартоломео Кавачеппи и скульптора Белого зала» (1929).

В 1928 г. был уволен и выслан в Череповец за «сокрытие в архиве Гатчинского дворца документов, кото...

Никулин Николай Николаевич

Российский искусствовед, профессор, писатель-мемуарист. Член-корреспондент Российской академии художеств, ведущий научный сотрудник Эрмитажа, специалист по живописи Северного Возрождения. Родился в с. Погорелка (Ярославская обл.). В ноябре 1941 г. добровольцем ушел на фронт, воевал бойцом 883-го корпусного артполка под Волховстроем, Киришами, Погостьем и Смердыней (ныне не сущ., Тосненский р-н). Летом 1943 г. принимал участие в Мгинской операции. Закончил войну в Берлине. Окончил исторический факультет ЛГУ. С 1949 г. работал в Эрмитаже экскурсоводом. В 1955 г. стал научным сотрудником отдел западноевропейского искусства, где успешно трудился более 50 лет. С 1965 г. преподавал в Институте им. И. Е. Репина. Профессор, заведующий кафедрой истории европейского искусства XV–XVIII вв. Много лет занимался организацией выставок в Эрмитаже, музеях других городов СССР и за рубежом. Автор свыше 160 статей, книг, каталогов, учебников и учебных пособий, статей. Широко известна его книга «Воспоминан...

Никулин Николай Николаевич

Российский искусствовед, профессор, писатель-мемуарист. Член-корреспондент Российской академии художеств, ведущий научный сотрудник Эрмитажа, специалист по живописи Северного Возрождения. Родился в с. Погорелка (Ярославская обл.). В ноябре 1941 г. добровольцем ушел на фронт, воевал бойцом 883-го корпусного артполка под Волховстроем, Киришами, Погостьем и Смердыней (ныне не сущ., Тосненский р-н). Летом 1943 г. принимал участие в Мгинской операции. Закончил войну в Берлине. Окончил исторический факультет ЛГУ. С 1949 г. работал в Эрмитаже экскурсоводом. В 1955 г. стал научным сотрудником отдел западноевропейского искусства, где успешно трудился более 50 лет. С 1965 г. преподавал в Институте им. И. Е. Репина. Профессор, заведующий кафедрой истории европейского искусства XV–XVIII вв. Много лет занимался организацией выставок в Эрмитаже, музеях других городов СССР и за рубежом. Автор свыше 160 статей, книг, каталогов, учебников и учебных пособий, статей. Широко известна его книга «Воспоминан...

Репников Николай Иванович

Российский археолог, искусствовед, этнограф. Родился в Санкт-Петербурге. Занимался изучением памятников Крыма и Северо-Запада России. Сотрудник Этнографического отдела Русского музея и Института археологии РАН. В 1903 г. провел первые исследования погребальных памятников Старой Ладоги и близ лежащих районов. С 1909–1913 гг. исследовал Земляное городище Старой Ладоги – один из первых опытов систематических раскопок древнерусского города большой площади. Находки, полученные в результате раскопок, поступили в Этнографический отдел Русского музея.

Исследуя древности новоладожских церквей, сделал несколько важнейших открытий, которые отражены в книге «Памятники военной старины в низовьях р. Волхова» (1914). Благодаря его работам 1909–1924 гг. были зафиксированы многие уникальные культурные феномены Новоладожского уезда, позднее безвозвратно утраченные.

Посетил и нанес на карту деревянные кресты окрестностей Старой Ладоги, скопировал фрески Гостинопольской церкви XV в., выявил жальники и к...

Репников Николай Иванович

Российский археолог, искусствовед, этнограф. Родился в Санкт-Петербурге. Занимался изучением памятников Крыма и Северо-Запада России. Сотрудник Этнографического отдела Русского музея и Института археологии РАН. В 1903 г. провел первые исследования погребальных памятников Старой Ладоги и близ лежащих районов. С 1909–1913 гг. исследовал Земляное городище Старой Ладоги – один из первых опытов систематических раскопок древнерусского города большой площади. Находки, полученные в результате раскопок, поступили в Этнографический отдел Русского музея.

Исследуя древности новоладожских церквей, сделал несколько важнейших открытий, которые отражены в книге «Памятники военной старины в низовьях р. Волхова» (1914). Благодаря его работам 1909–1924 гг. были зафиксированы многие уникальные культурные феномены Новоладожского уезда, позднее безвозвратно утраченные.

Посетил и нанес на карту деревянные кресты окрестностей Старой Ладоги, скопировал фрески Гостинопольской церкви XV в., выявил жальники и к...

Тройницкий Сергей Николаевич

Известный геральдист и искусствовед, один из основателей журнала «Старые годы» и издатель журнала «Гербовед». Крупнейший знаток прикладного искусства, с 1908 г. заведующий Галереей драгоценностей Эрмитажа, в 1918–1927 гг. директор музея, где проработал до 1931 г. С конца 1920-х гг. в качестве консультанта и эксперта участвовал в работе конторы «Антиквариат», занимавшейся распродажей музейной коллекции. Ученый неоднократно выступал против бездумного экспорта произведений искусств.

Автор десятков работ, посвященных родословным русских дворянских родов, в частности – «Гербовые девизы русского, польского, финляндского и прибалтийского дворянства» (1910).

В 1935 г. арестован, после ссылки жил в Москве, работал в различных музеях, преподавал. В 1945 г. принят в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина главным хранителем, затем заведующим отделом декоративно-прикладного искусства.

Отдыхал в доме отдыха для научной интеллигенции, открытом в 1926 г. в усадьбе Марь...

Тройницкий Сергей Николаевич

Известный геральдист и искусствовед, один из основателей журнала «Старые годы» и издатель журнала «Гербовед». Крупнейший знаток прикладного искусства, с 1908 г. заведующий Галереей драгоценностей Эрмитажа, в 1918–1927 гг. директор музея, где проработал до 1931 г. С конца 1920-х гг. в качестве консультанта и эксперта участвовал в работе конторы «Антиквариат», занимавшейся распродажей музейной коллекции. Ученый неоднократно выступал против бездумного экспорта произведений искусств.

Автор десятков работ, посвященных родословным русских дворянских родов, в частности – «Гербовые девизы русского, польского, финляндского и прибалтийского дворянства» (1910).

В 1935 г. арестован, после ссылки жил в Москве, работал в различных музеях, преподавал. В 1945 г. принят в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина главным хранителем, затем заведующим отделом декоративно-прикладного искусства.

Отдыхал в доме отдыха для научной интеллигенции, открытом в 1926 г. в усадьбе Марь...

Фармаковский Мстислав Владимирович

Искусствовед, археолог, художник, профессор, главный хранитель и учёный консультант Государственного Русского музея. Родился в Вятке. Окончил Одесский университет и ОХУ (1899), Академию художеств в Дюссельдорфе (1902). Совершенствовался в Париже, изучал также техники витража, фарфора, росписи тканей. С 1904 г. – участник российских и международных выставок. С 1908 г. работал в археологической комиссии, с 1913 г. – ее член. С 1918–1931 и с 1934–1946 гг. работал в Русском музее. Один из организаторов и хранитель историко-бытового отдела. С 1919– 1931 и с 1934–1938 гг. работал в Российской академии истории материальной культуры (РАИМК). Преподавал в гимназиях Петергофа и Петербурга, на Высших курсах искусствоведения при Государственном институте истории искусств. В годы Отечественной войны, наряду с деятельностью по сохранению оставшейся в Ленинграде части коллекции музея, не прекращал исследовательскую деятельность. Продолжил наблюдения за температурно-влажностным режимом на экспозиции...

Фармаковский Мстислав Владимирович

Искусствовед, археолог, художник, профессор, главный хранитель и учёный консультант Государственного Русского музея. Родился в Вятке. Окончил Одесский университет и ОХУ (1899), Академию художеств в Дюссельдорфе (1902). Совершенствовался в Париже, изучал также техники витража, фарфора, росписи тканей. С 1904 г. – участник российских и международных выставок. С 1908 г. работал в археологической комиссии, с 1913 г. – ее член. С 1918–1931 и с 1934–1946 гг. работал в Русском музее. Один из организаторов и хранитель историко-бытового отдела. С 1919– 1931 и с 1934–1938 гг. работал в Российской академии истории материальной культуры (РАИМК). Преподавал в гимназиях Петергофа и Петербурга, на Высших курсах искусствоведения при Государственном институте истории искусств. В годы Отечественной войны, наряду с деятельностью по сохранению оставшейся в Ленинграде части коллекции музея, не прекращал исследовательскую деятельность. Продолжил наблюдения за температурно-влажностным режимом на экспозиции...