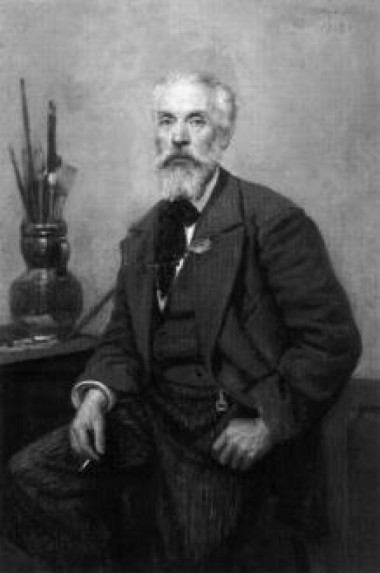

Римский-Корсаков Николай Андреевич

Русский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель, музыкальный критик; член «Могучей кучки». Родился в Тихвине и жил здесь до 12 лет, затем поступил в Морской корпус и до 18 лет приезжал к своим родителям на каникулы. Член «Могучей кучки», с 1871 – профессор Петербургской консерватории, в 1883–1894 гг. – управляющий Придворной певческой капеллой. Среди его сочинений – 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка, романсы.

Композитор посещал многие уголки нынешней Ленинградской области. В Лужском уезде Римский-Корсаков провел в общей сложности 16 лет. Отдыхал имении Стелево, усадьбе «Нежговицы» (ныне санаторий «Красный Вал»), «Никольское» (ныне Спицыно). Здесь создавались оперы «Снегурочка», «Шахерезада», «Псковитянка», «Князь Игорь», завершает оперы Мусоргского – «Хованщина» и Бородина «Князь Игорь». Именем Н. А. Римского-Корсакова названа небольшая улица в Луге и музыкальная школа....

Римский-Корсаков Николай Андреевич

Русский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель, музыкальный критик; член «Могучей кучки». Родился в Тихвине и жил здесь до 12 лет, затем поступил в Морской корпус и до 18 лет приезжал к своим родителям на каникулы. Член «Могучей кучки», с 1871 – профессор Петербургской консерватории, в 1883–1894 гг. – управляющий Придворной певческой капеллой. Среди его сочинений – 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка, романсы.

Композитор посещал многие уголки нынешней Ленинградской области. В Лужском уезде Римский-Корсаков провел в общей сложности 16 лет. Отдыхал имении Стелево, усадьбе «Нежговицы» (ныне санаторий «Красный Вал»), «Никольское» (ныне Спицыно). Здесь создавались оперы «Снегурочка», «Шахерезада», «Псковитянка», «Князь Игорь», завершает оперы Мусоргского – «Хованщина» и Бородина «Князь Игорь». Именем Н. А. Римского-Корсакова названа небольшая улица в Луге и музыкальная школа....

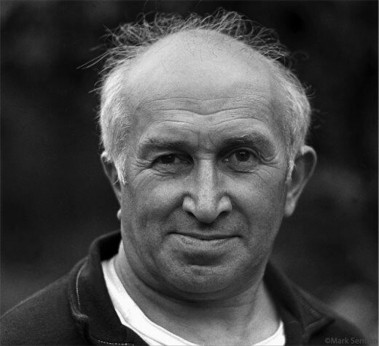

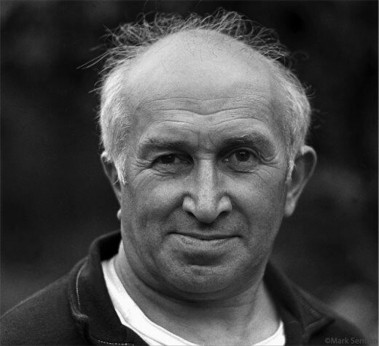

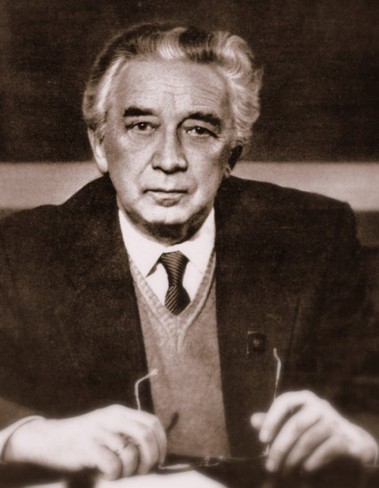

Рогинский Арсений Борисович

Российский историк, правозащитник, общественный деятель. Родился в ссылке, в г. Вельск (Архангельская обл.). После войны семья проживала в Подпорожье. Работал библиографом в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, затем преподавателем русского языка и литературы в вечерних школах. Занимался историей России XX века. В 1975–1981 гг. составлял и редактировал самиздатские сборники исторических работ «Память», с 1978 г. публиковавшиеся за границей. После двух обысков был уволен из школы. В августе 1981 г. был арестован на своей даче в Усть-Нарве (Эстония), приговорен к 4 годам лишения свободы. В 1985 г. освобожден, в 1992 г. реабилитирован. В 1988–1989 гг. однин из основателей историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», с 1998 г. – председатель его правления. Составитель книги «Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910–1930-е годы»

Будучи студентом, ездил в фольклорные экспедиции. В частности, в августе 1971 г. со студентами приезжал в Подп...

Рогинский Арсений Борисович

Российский историк, правозащитник, общественный деятель. Родился в ссылке, в г. Вельск (Архангельская обл.). После войны семья проживала в Подпорожье. Работал библиографом в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, затем преподавателем русского языка и литературы в вечерних школах. Занимался историей России XX века. В 1975–1981 гг. составлял и редактировал самиздатские сборники исторических работ «Память», с 1978 г. публиковавшиеся за границей. После двух обысков был уволен из школы. В августе 1981 г. был арестован на своей даче в Усть-Нарве (Эстония), приговорен к 4 годам лишения свободы. В 1985 г. освобожден, в 1992 г. реабилитирован. В 1988–1989 гг. однин из основателей историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», с 1998 г. – председатель его правления. Составитель книги «Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910–1930-е годы»

Будучи студентом, ездил в фольклорные экспедиции. В частности, в августе 1971 г. со студентами приезжал в Подп...

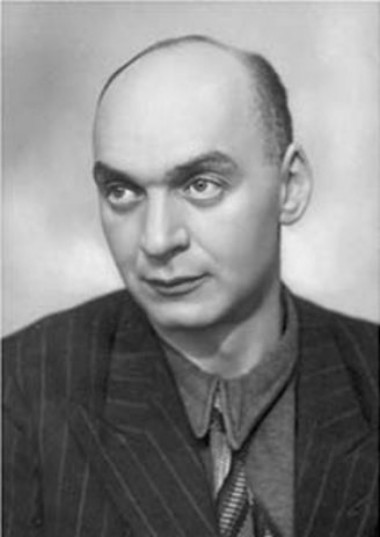

Ростоцкий Станислав Иосифович

Советский кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР. Родился г. Рыбинск (Ярославская обл.). Участник Великой Отечественной войны. С 1952 г. – режиссер Киностудии им. М. Горького. Автор и соавтор сценариев собственных фильмов, среди которых «Дело было в Пенькове», «На семи ветрах», «Доживем до понедельника» и др. Фильмы «А зори здесь тихие», Белый Бим Черное ухо» дважды номинированы на премию «Оскар». Преподавал во ВГИКе. Член Союза кинематографистов СССР, председатель жюри пяти Московских международных кинофестивалей (1975, 1977, 1979, 1981, 1983). Входил в состав Союза кинематографистов СССР. Автор статей в журналах «Искусство кино», «Советский экран», глав в сборниках воспоминаний о С. Эйзенштейне, Г. Козинцеве, А. Москвине и Л. Быкове.

Возглавлял жюри кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге, где впоследствии был учрежден приз «Имени Станислава и Андрея Ростоцких».

В 1997 г. отметил в Выборге свой 75-летний юбилей, присвоено звание «Почетный гражданин Выборга».

Некото...

Ростоцкий Станислав Иосифович

Советский кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР. Родился г. Рыбинск (Ярославская обл.). Участник Великой Отечественной войны. С 1952 г. – режиссер Киностудии им. М. Горького. Автор и соавтор сценариев собственных фильмов, среди которых «Дело было в Пенькове», «На семи ветрах», «Доживем до понедельника» и др. Фильмы «А зори здесь тихие», Белый Бим Черное ухо» дважды номинированы на премию «Оскар». Преподавал во ВГИКе. Член Союза кинематографистов СССР, председатель жюри пяти Московских международных кинофестивалей (1975, 1977, 1979, 1981, 1983). Входил в состав Союза кинематографистов СССР. Автор статей в журналах «Искусство кино», «Советский экран», глав в сборниках воспоминаний о С. Эйзенштейне, Г. Козинцеве, А. Москвине и Л. Быкове.

Возглавлял жюри кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге, где впоследствии был учрежден приз «Имени Станислава и Андрея Ростоцких».

В 1997 г. отметил в Выборге свой 75-летний юбилей, присвоено звание «Почетный гражданин Выборга».

Некото...

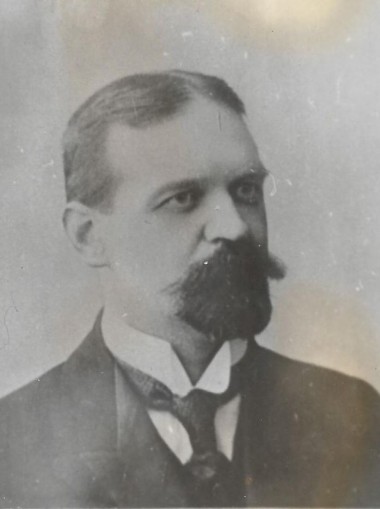

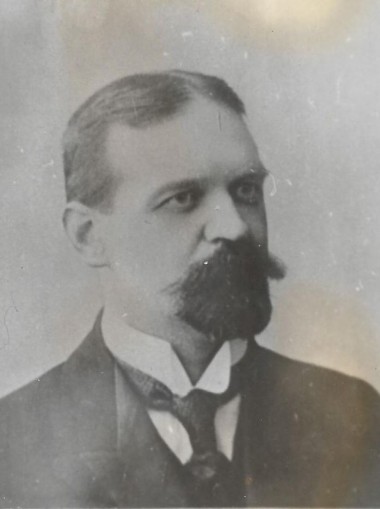

Рудзский Александр Фелицианович

Профессор Лесного института, статский советник, возглавлял кафедру лесной таксации и лесоустройства, руководил практикой студентов в Лисинском учебном лесничестве. Первый редактор «Русской сельскохозяйственной академии».

В 1885-1891 гг. владел имением в дер. Бор и Мостовая (ныне Кировский р-н).

Рудзский Александр Фелицианович

Профессор Лесного института, статский советник, возглавлял кафедру лесной таксации и лесоустройства, руководил практикой студентов в Лисинском учебном лесничестве. Первый редактор «Русской сельскохозяйственной академии».

В 1885-1891 гг. владел имением в дер. Бор и Мостовая (ныне Кировский р-н).

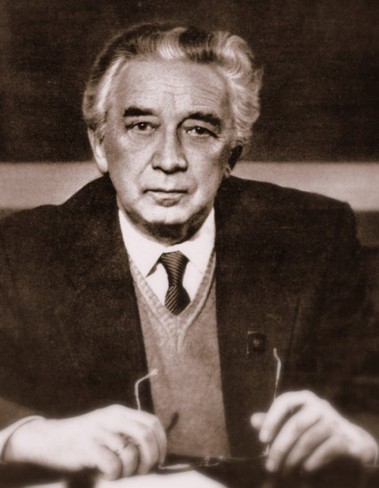

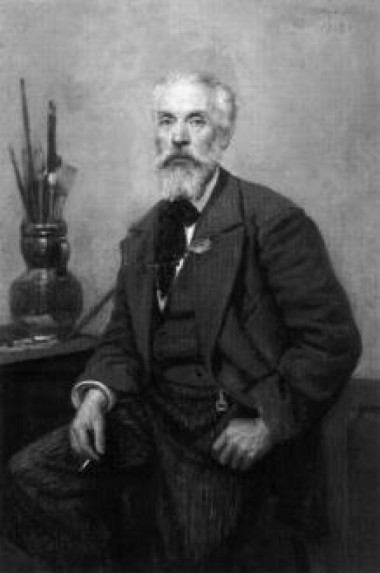

Савицкий Константин Аполлонович

Российский жанровый живописец, академик, действительный член Императорской Академии художеств, член Товарищества передвижных художественных выставок, педагог, первый директор Пензенского художественного училища. Родился в Таганроге (Ростовская обл.).

В 1872 г. снял дачу в Ильжо, недалеко от ст. Серебрянка (Лужский р-н). В 1900 отдыхал в Токсово (Всеволожский р-н). Бывал в Сиверской (Гатчинский р-н) у художника И. Крамского.

Савицкий Константин Аполлонович

Российский жанровый живописец, академик, действительный член Императорской Академии художеств, член Товарищества передвижных художественных выставок, педагог, первый директор Пензенского художественного училища. Родился в Таганроге (Ростовская обл.).

В 1872 г. снял дачу в Ильжо, недалеко от ст. Серебрянка (Лужский р-н). В 1900 отдыхал в Токсово (Всеволожский р-н). Бывал в Сиверской (Гатчинский р-н) у художника И. Крамского.

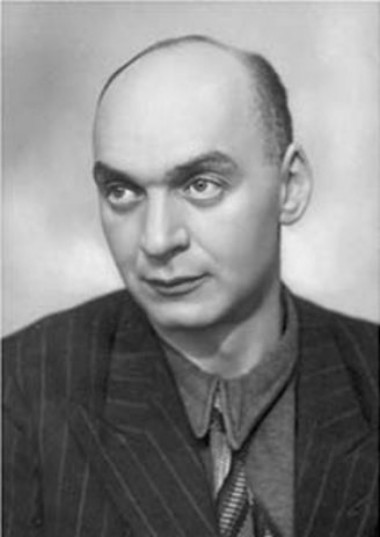

Серман Илья Захарович

Русский филолог, литературовед, мемуарист и педагог, специалист по истории русской литературы XVIII–XIX вв. Родился в Витебске (Беларусь). В 1939 г. окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. С началом войны работал в ленинградском Радиокомитете, был ведущим ежедневной передачи «Говорит Ленинград». В декабре 1941 г. был мобилизован, воевал на Волховском фронте. Командовал миноментным расчетом 276-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 55 Армии. После контузии в августе 1942 г. был уволен в запас. Уехал к эвакуированным родителям в Ташкент (Узбекистан), где преподавал в вузах, защитил кандидатскую диссертацию. После войны работал в Ленрадиокомитете, Ленгослитиздате, преподавал в Ленинградском педагогическом институте им. Герцена. В 1949 г. был осужден на 25 лет. В 1956–1976 гг. работал в Институте русской литературы (Пушкинский Дом). Автор работ о М. В. Ломоносове, И. А. Крылове, Н. С. Лескове, Н. А. Некрасове, Ф. М. Достоевском, Г. И. Ус...

Серман Илья Захарович

Русский филолог, литературовед, мемуарист и педагог, специалист по истории русской литературы XVIII–XIX вв. Родился в Витебске (Беларусь). В 1939 г. окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. С началом войны работал в ленинградском Радиокомитете, был ведущим ежедневной передачи «Говорит Ленинград». В декабре 1941 г. был мобилизован, воевал на Волховском фронте. Командовал миноментным расчетом 276-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 55 Армии. После контузии в августе 1942 г. был уволен в запас. Уехал к эвакуированным родителям в Ташкент (Узбекистан), где преподавал в вузах, защитил кандидатскую диссертацию. После войны работал в Ленрадиокомитете, Ленгослитиздате, преподавал в Ленинградском педагогическом институте им. Герцена. В 1949 г. был осужден на 25 лет. В 1956–1976 гг. работал в Институте русской литературы (Пушкинский Дом). Автор работ о М. В. Ломоносове, И. А. Крылове, Н. С. Лескове, Н. А. Некрасове, Ф. М. Достоевском, Г. И. Ус...

Симберг Хуго Герхард

Финский художник и график, крупнейший представитель финского символизма. Основные темы работ Симберга — смерть и бедность; сосредоточенность на жутком и сверхъестественном, мрачная красота его картин обусловили сложность понимания его работ публикой и критиками того времени. Родовое гнездо Симбергов находилось в 23 км. к западу от Выборга (ныне территория Финляндии). Когда Хуго Симберу было 8 лет, семья переехала в Выборг. В 1884-1887 г. учился в Выборгской художественной школе, где выставлял свои ранние произведения. Впоследствии, с 1899 г. преподавал в рисовальной школе при «Обществе друзей искусства», где его избрали директором.

Автор всемирно известного «Раненого ангела», написанного в Выборге.

Симберг Хуго Герхард

Финский художник и график, крупнейший представитель финского символизма. Основные темы работ Симберга — смерть и бедность; сосредоточенность на жутком и сверхъестественном, мрачная красота его картин обусловили сложность понимания его работ публикой и критиками того времени. Родовое гнездо Симбергов находилось в 23 км. к западу от Выборга (ныне территория Финляндии). Когда Хуго Симберу было 8 лет, семья переехала в Выборг. В 1884-1887 г. учился в Выборгской художественной школе, где выставлял свои ранние произведения. Впоследствии, с 1899 г. преподавал в рисовальной школе при «Обществе друзей искусства», где его избрали директором.

Автор всемирно известного «Раненого ангела», написанного в Выборге.

Слонимский Юрий Иосифович

Российский балетовед, театральный критик, драматург-сценарист, педагог. Родился в Санкт-Петербурге. С 1919 г. работал конторщиком в Управлении железных дорог, затем в культпросветотделе политуправления Петроградского военного округа. С 1920 г. начал выступать с лекциями о балете. В 1922–1924 и 1932–1961 гг. научный сотрудник Ленинградского института истории искусств. С 1932 г. преподавал в ЛХУ, где в 1937 г. был в числе организаторов первого в истории балетного театра балетмейстерского отде-ления, с 1962 г. профессор Ленинградской консерватории. Автор свыше 400 статей по вопросам теории и практики хореографии. Написал сценарии к ряду балетов («Ночь перед Рождеством» и «Весенняя сказка» Асафьева, «Соловей» Крошнера, «Семь красавиц» и «Тропою грома» Караева и др.).

В первые дни Великой Отечественной войны вступил в Народной ополчение в так называемый «писательский взвод», был замредактора газеты Кировской дивизии. Уже в июле 1941 г. части дивизии заняли оборону на Лужском рубеже. В св...

Слонимский Юрий Иосифович

Российский балетовед, театральный критик, драматург-сценарист, педагог. Родился в Санкт-Петербурге. С 1919 г. работал конторщиком в Управлении железных дорог, затем в культпросветотделе политуправления Петроградского военного округа. С 1920 г. начал выступать с лекциями о балете. В 1922–1924 и 1932–1961 гг. научный сотрудник Ленинградского института истории искусств. С 1932 г. преподавал в ЛХУ, где в 1937 г. был в числе организаторов первого в истории балетного театра балетмейстерского отде-ления, с 1962 г. профессор Ленинградской консерватории. Автор свыше 400 статей по вопросам теории и практики хореографии. Написал сценарии к ряду балетов («Ночь перед Рождеством» и «Весенняя сказка» Асафьева, «Соловей» Крошнера, «Семь красавиц» и «Тропою грома» Караева и др.).

В первые дни Великой Отечественной войны вступил в Народной ополчение в так называемый «писательский взвод», был замредактора газеты Кировской дивизии. Уже в июле 1941 г. части дивизии заняли оборону на Лужском рубеже. В св...

Соловьев Сергей Александрович

Российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, педагог. Родился в г. Кемь (Республика Карелия). Детство и юность провел в Ленинграде. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1969–1987 гг. – режиссер киностудии «Мосфильм». С 1985 г. руководил мастерской режиссуры игрового фильма во ВГИКе, профессор (1997). С 1987 г. – руководитель объединения «Круг» при «Мосфильме». В 1994–1997 гг. председатель Союза кинематографистов РФ. Автор и соавтор сценариев своих и других фильмов, таких как «Сто дней после детства», «Наследница по прямой», «Асса» и др.

В 1971 г. приезжал к И. Шварцу в Сиверскую (Гатчинский р-н), работая над фильмом «Станционный смотритель» (1972). Посетил дер. Выра (Гатчинский р-н), чтобы проникнуться царящей там атмосферой.

На съемках картины «Мелодии белой ночи» (1976) каждые выходные выезжал на машине в Москву через территорию Ленинградской области.

Не раз гостил на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. В 2002 г. здесь представил еще неоконченную картину «О любви»....

Соловьев Сергей Александрович

Российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, педагог. Родился в г. Кемь (Республика Карелия). Детство и юность провел в Ленинграде. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1969–1987 гг. – режиссер киностудии «Мосфильм». С 1985 г. руководил мастерской режиссуры игрового фильма во ВГИКе, профессор (1997). С 1987 г. – руководитель объединения «Круг» при «Мосфильме». В 1994–1997 гг. председатель Союза кинематографистов РФ. Автор и соавтор сценариев своих и других фильмов, таких как «Сто дней после детства», «Наследница по прямой», «Асса» и др.

В 1971 г. приезжал к И. Шварцу в Сиверскую (Гатчинский р-н), работая над фильмом «Станционный смотритель» (1972). Посетил дер. Выра (Гатчинский р-н), чтобы проникнуться царящей там атмосферой.

На съемках картины «Мелодии белой ночи» (1976) каждые выходные выезжал на машине в Москву через территорию Ленинградской области.

Не раз гостил на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. В 2002 г. здесь представил еще неоконченную картину «О любви»....

Соломин Юрий Мефодьевич

Российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог. Родился в Чите. Окончил Высшее театральное училище им. М. Щепкина и в 1957 г. был принят в труппу Малого театра, где с 1988 г. и до конца жизни являлся художественным руководителем. Известен по фильмам «Адъютант его превосходительства» (1969), «Летучая мышь» (1978), «Дерсу Узала» (1975), «Хождение по мукам» (1977) и др. В 1990–1991 г. был министром культуры РФСФР.

В 3 части фильма «Блокада» (1978) снимался у дер. Арбузово (ныне входит в черту г. Кировска).

Эпизоды картины «Даурия» (1971) были сняты в Ивангороде (Кингисеппский р-н).

Батальные эпизоды сериала «Хождения по мукам» – под Ленинградом.

Соломин Юрий Мефодьевич

Российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог. Родился в Чите. Окончил Высшее театральное училище им. М. Щепкина и в 1957 г. был принят в труппу Малого театра, где с 1988 г. и до конца жизни являлся художественным руководителем. Известен по фильмам «Адъютант его превосходительства» (1969), «Летучая мышь» (1978), «Дерсу Узала» (1975), «Хождение по мукам» (1977) и др. В 1990–1991 г. был министром культуры РФСФР.

В 3 части фильма «Блокада» (1978) снимался у дер. Арбузово (ныне входит в черту г. Кировска).

Эпизоды картины «Даурия» (1971) были сняты в Ивангороде (Кингисеппский р-н).

Батальные эпизоды сериала «Хождения по мукам» – под Ленинградом.

Станиславский Константин Сергеевич

Русский театральный режиссёр, актер и педагог, реформатор театра. Настоящая фамилия Алексеев. Родился в Москве, в семье промышленника, дед В. Яковлев – богатый владелец каменоломен в Финляндии. Создатель знаменитой актёрской системы, которая на протяжении 100 лет имеет огромную популярность в России и в мире. В 1898 г. вместе с В. И. Немировичем-Данченко основал Московский Художественный театр.

В 1890 г. проездом на водопад в Иматру (Финляндия), провел целый день в Выборге, добирался до города по железной дороге. Отметил чистоту города и комфорт, прекрасное обслуживание, вместе с тем, указав, что попытки придать ему европейский вид неудачны. По предложению антрепренера вечером посмотрел цирковое представление, в котором участвовали также и солдаты местного гарнизона. Увиденное оттолкнуло его своей грубостью, удивили и восторженные зрители из местной аристократии. По контрасту с впечатлениями о городе – был восхищен поездкой по Сайменскому каналу на маленьком пароходе. Восторгался кра...

Станиславский Константин Сергеевич

Русский театральный режиссёр, актер и педагог, реформатор театра. Настоящая фамилия Алексеев. Родился в Москве, в семье промышленника, дед В. Яковлев – богатый владелец каменоломен в Финляндии. Создатель знаменитой актёрской системы, которая на протяжении 100 лет имеет огромную популярность в России и в мире. В 1898 г. вместе с В. И. Немировичем-Данченко основал Московский Художественный театр.

В 1890 г. проездом на водопад в Иматру (Финляндия), провел целый день в Выборге, добирался до города по железной дороге. Отметил чистоту города и комфорт, прекрасное обслуживание, вместе с тем, указав, что попытки придать ему европейский вид неудачны. По предложению антрепренера вечером посмотрел цирковое представление, в котором участвовали также и солдаты местного гарнизона. Увиденное оттолкнуло его своей грубостью, удивили и восторженные зрители из местной аристократии. По контрасту с впечатлениями о городе – был восхищен поездкой по Сайменскому каналу на маленьком пароходе. Восторгался кра...

Стржельчик Владислав Игнатьевич

Советский и российский актер театра и кино, педагог. Народный артист СССР (1974). Родился в Петрограде. В 1938 г. поступил в студию при БДТ и в том же году стал актером БДТ (с 1992 г. им. Г. Товстоногова), в котором проработал все свою жизнь. Преподавал актерское мастерство в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографа (1959–1968), в Ленинградском института культуры (1966–1975). Среди известных театральных ролей: Цыганов («Варвары» М. Горького), Грегори Соломон («Цена» А. Миллера), Князь Пантиашвили («Ханума» А. А. Цагарели), Городулин («На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского) и др.; киноролей: Наполеон («Война и мир»), Антонов («Освобождение»), Николай Рубинштейн («Чайковский»), Ковалевский («Адъютант его превосходительства») и др.

В 1940 г. был призван в армию. Полк дислоцировался под Выборгом, здесь в феврале 1941 г. принял военную присягу. В это время снялся в первой своей роли в кинокартине «Машенька», некоторые эпизоды которой были сняты в Выборге. Уч...

Стржельчик Владислав Игнатьевич

Советский и российский актер театра и кино, педагог. Народный артист СССР (1974). Родился в Петрограде. В 1938 г. поступил в студию при БДТ и в том же году стал актером БДТ (с 1992 г. им. Г. Товстоногова), в котором проработал все свою жизнь. Преподавал актерское мастерство в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографа (1959–1968), в Ленинградском института культуры (1966–1975). Среди известных театральных ролей: Цыганов («Варвары» М. Горького), Грегори Соломон («Цена» А. Миллера), Князь Пантиашвили («Ханума» А. А. Цагарели), Городулин («На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского) и др.; киноролей: Наполеон («Война и мир»), Антонов («Освобождение»), Николай Рубинштейн («Чайковский»), Ковалевский («Адъютант его превосходительства») и др.

В 1940 г. был призван в армию. Полк дислоцировался под Выборгом, здесь в феврале 1941 г. принял военную присягу. В это время снялся в первой своей роли в кинокартине «Машенька», некоторые эпизоды которой были сняты в Выборге. Уч...

Темирканов Юрий Хатуевич

Российский дирижёр, педагог, общественный деятель, народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Родился в Нальчике (Кабардино-Балкария). В 1965 г. дебютировал в Ленинградском Малом театре оперы и балета с оперой Верди «Травиата», руководил спектаклями в Оперной студии при консерватории. С 1966–1972 гг. – дирижер ЛМАТОБ. С 1968–1976 гг. – главный дирижер Симфонического оркестра Ленинградской филармонии, с 1976–1988 гг. – художественный руководитель и главный дирижёр Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова. С 1988 г. – художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Часто выступал с зарубежными оркестрами Европы и Америки. В 1979–1988 гг. преподавал в Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, с 1986 г. профессор.

Молодые артисты Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова под руководством Ю. Темирканова показывали одноактные оперы «Кор...

Темирканов Юрий Хатуевич

Российский дирижёр, педагог, общественный деятель, народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Родился в Нальчике (Кабардино-Балкария). В 1965 г. дебютировал в Ленинградском Малом театре оперы и балета с оперой Верди «Травиата», руководил спектаклями в Оперной студии при консерватории. С 1966–1972 гг. – дирижер ЛМАТОБ. С 1968–1976 гг. – главный дирижер Симфонического оркестра Ленинградской филармонии, с 1976–1988 гг. – художественный руководитель и главный дирижёр Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова. С 1988 г. – художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Часто выступал с зарубежными оркестрами Европы и Америки. В 1979–1988 гг. преподавал в Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, с 1986 г. профессор.

Молодые артисты Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова под руководством Ю. Темирканова показывали одноактные оперы «Кор...

Угаров Борис Сергеевич

Российский живописец, график, кандидат искусствоведения (1954), педагог, профессор (1971), президент АХ СССР (1983–1991), академик АХ СССР (1978). Родился в Петрограде. В войну добровольцем ушел в народное ополчение. Затем служил артиллеристом-наводчиком, участвовал в боях на Ленинградском и Волховском фронтах, в Карелии и на Дальнем Востоке. По заданию командования в 1944 г. в составе группы военных художников оформил в Лодейном Поле Музей Победы, для которого им была написана картина «Переправа артиллерии через реку Свирь».

После окончания ИЖСА (1951) преподавал там же (с 1952, ректор с 1977). С 1951 г. участвовал в выставках. Писал жанровые и исторические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. В 1951–1954 гг. совершил поездки по Ленинградской и Тверской областям, написал этюды «Снег тает» (1952), «Весенняя вода», «Банька», «Улица в деревне» (1954). Позже, в 1955–1960 гг., последовали поезди художника по городам: Новгороду, Пскову, Старой Ладоге, результатом которых стало появлени...

Угаров Борис Сергеевич

Российский живописец, график, кандидат искусствоведения (1954), педагог, профессор (1971), президент АХ СССР (1983–1991), академик АХ СССР (1978). Родился в Петрограде. В войну добровольцем ушел в народное ополчение. Затем служил артиллеристом-наводчиком, участвовал в боях на Ленинградском и Волховском фронтах, в Карелии и на Дальнем Востоке. По заданию командования в 1944 г. в составе группы военных художников оформил в Лодейном Поле Музей Победы, для которого им была написана картина «Переправа артиллерии через реку Свирь».

После окончания ИЖСА (1951) преподавал там же (с 1952, ректор с 1977). С 1951 г. участвовал в выставках. Писал жанровые и исторические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. В 1951–1954 гг. совершил поездки по Ленинградской и Тверской областям, написал этюды «Снег тает» (1952), «Весенняя вода», «Банька», «Улица в деревне» (1954). Позже, в 1955–1960 гг., последовали поезди художника по городам: Новгороду, Пскову, Старой Ладоге, результатом которых стало появлени...

Ушинский Константин Дмитриевич

Российский педагог, основоположник научной педагогики в России. Родился в Туле. Окончил юридический факультет Московского университета. Редактор «Журнала Министерства народного просвещения».

В 1852 г. появилась в журнале «Современник» статья Ушинского «Поездка за Волхов», где содержалось краткое описание характеристика населенных пунктов, которые он посетил во время путешествия по Неве до Шлиссельбурга (на пароходе) (ныне Кировский р-н), вдоль Ладожского канала до Новой Ладоги (Волховский р-н) – на барже, по берегам р. Волхов – на лошадях. Посетил дер. Усадище (Волховский р-н). В статье Ушинский описал храмИльи Пророка в Ильинском (ныне территория г. Волхова), с. Мотохово (ныне Киришский р-н.)

С 1854 преподаватель русской словесности и юридических предметов Гатчинского сиротского института, в 1855-1859 гг. инспектор его классов. Ныне его имя носит Педагогический колледж в Гатчине.

Ушинский Константин Дмитриевич

Российский педагог, основоположник научной педагогики в России. Родился в Туле. Окончил юридический факультет Московского университета. Редактор «Журнала Министерства народного просвещения».

В 1852 г. появилась в журнале «Современник» статья Ушинского «Поездка за Волхов», где содержалось краткое описание характеристика населенных пунктов, которые он посетил во время путешествия по Неве до Шлиссельбурга (на пароходе) (ныне Кировский р-н), вдоль Ладожского канала до Новой Ладоги (Волховский р-н) – на барже, по берегам р. Волхов – на лошадях. Посетил дер. Усадище (Волховский р-н). В статье Ушинский описал храмИльи Пророка в Ильинском (ныне территория г. Волхова), с. Мотохово (ныне Киришский р-н.)

С 1854 преподаватель русской словесности и юридических предметов Гатчинского сиротского института, в 1855-1859 гг. инспектор его классов. Ныне его имя носит Педагогический колледж в Гатчине.

Фармаковский Мстислав Владимирович

Искусствовед, археолог, художник, профессор, главный хранитель и учёный консультант Государственного Русского музея. Родился в Вятке. Окончил Одесский университет и ОХУ (1899), Академию художеств в Дюссельдорфе (1902). Совершенствовался в Париже, изучал также техники витража, фарфора, росписи тканей. С 1904 г. – участник российских и международных выставок. С 1908 г. работал в археологической комиссии, с 1913 г. – ее член. С 1918–1931 и с 1934–1946 гг. работал в Русском музее. Один из организаторов и хранитель историко-бытового отдела. С 1919– 1931 и с 1934–1938 гг. работал в Российской академии истории материальной культуры (РАИМК). Преподавал в гимназиях Петергофа и Петербурга, на Высших курсах искусствоведения при Государственном институте истории искусств. В годы Отечественной войны, наряду с деятельностью по сохранению оставшейся в Ленинграде части коллекции музея, не прекращал исследовательскую деятельность. Продолжил наблюдения за температурно-влажностным режимом на экспозиции...

Фармаковский Мстислав Владимирович

Искусствовед, археолог, художник, профессор, главный хранитель и учёный консультант Государственного Русского музея. Родился в Вятке. Окончил Одесский университет и ОХУ (1899), Академию художеств в Дюссельдорфе (1902). Совершенствовался в Париже, изучал также техники витража, фарфора, росписи тканей. С 1904 г. – участник российских и международных выставок. С 1908 г. работал в археологической комиссии, с 1913 г. – ее член. С 1918–1931 и с 1934–1946 гг. работал в Русском музее. Один из организаторов и хранитель историко-бытового отдела. С 1919– 1931 и с 1934–1938 гг. работал в Российской академии истории материальной культуры (РАИМК). Преподавал в гимназиях Петергофа и Петербурга, на Высших курсах искусствоведения при Государственном институте истории искусств. В годы Отечественной войны, наряду с деятельностью по сохранению оставшейся в Ленинграде части коллекции музея, не прекращал исследовательскую деятельность. Продолжил наблюдения за температурно-влажностным режимом на экспозиции...

Римский-Корсаков Николай Андреевич

Русский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель, музыкальный критик; член «Могучей кучки». Родился в Тихвине и жил здесь до 12 лет, затем поступил в Морской корпус и до 18 лет приезжал к своим родителям на каникулы. Член «Могучей кучки», с 1871 – профессор Петербургской консерватории, в 1883–1894 гг. – управляющий Придворной певческой капеллой. Среди его сочинений – 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка, романсы.

Композитор посещал многие уголки нынешней Ленинградской области. В Лужском уезде Римский-Корсаков провел в общей сложности 16 лет. Отдыхал имении Стелево, усадьбе «Нежговицы» (ныне санаторий «Красный Вал»), «Никольское» (ныне Спицыно). Здесь создавались оперы «Снегурочка», «Шахерезада», «Псковитянка», «Князь Игорь», завершает оперы Мусоргского – «Хованщина» и Бородина «Князь Игорь». Именем Н. А. Римского-Корсакова названа небольшая улица в Луге и музыкальная школа....

Римский-Корсаков Николай Андреевич

Русский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель, музыкальный критик; член «Могучей кучки». Родился в Тихвине и жил здесь до 12 лет, затем поступил в Морской корпус и до 18 лет приезжал к своим родителям на каникулы. Член «Могучей кучки», с 1871 – профессор Петербургской консерватории, в 1883–1894 гг. – управляющий Придворной певческой капеллой. Среди его сочинений – 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка, романсы.

Композитор посещал многие уголки нынешней Ленинградской области. В Лужском уезде Римский-Корсаков провел в общей сложности 16 лет. Отдыхал имении Стелево, усадьбе «Нежговицы» (ныне санаторий «Красный Вал»), «Никольское» (ныне Спицыно). Здесь создавались оперы «Снегурочка», «Шахерезада», «Псковитянка», «Князь Игорь», завершает оперы Мусоргского – «Хованщина» и Бородина «Князь Игорь». Именем Н. А. Римского-Корсакова названа небольшая улица в Луге и музыкальная школа....

Рогинский Арсений Борисович

Российский историк, правозащитник, общественный деятель. Родился в ссылке, в г. Вельск (Архангельская обл.). После войны семья проживала в Подпорожье. Работал библиографом в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, затем преподавателем русского языка и литературы в вечерних школах. Занимался историей России XX века. В 1975–1981 гг. составлял и редактировал самиздатские сборники исторических работ «Память», с 1978 г. публиковавшиеся за границей. После двух обысков был уволен из школы. В августе 1981 г. был арестован на своей даче в Усть-Нарве (Эстония), приговорен к 4 годам лишения свободы. В 1985 г. освобожден, в 1992 г. реабилитирован. В 1988–1989 гг. однин из основателей историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», с 1998 г. – председатель его правления. Составитель книги «Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910–1930-е годы»

Будучи студентом, ездил в фольклорные экспедиции. В частности, в августе 1971 г. со студентами приезжал в Подп...

Рогинский Арсений Борисович

Российский историк, правозащитник, общественный деятель. Родился в ссылке, в г. Вельск (Архангельская обл.). После войны семья проживала в Подпорожье. Работал библиографом в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, затем преподавателем русского языка и литературы в вечерних школах. Занимался историей России XX века. В 1975–1981 гг. составлял и редактировал самиздатские сборники исторических работ «Память», с 1978 г. публиковавшиеся за границей. После двух обысков был уволен из школы. В августе 1981 г. был арестован на своей даче в Усть-Нарве (Эстония), приговорен к 4 годам лишения свободы. В 1985 г. освобожден, в 1992 г. реабилитирован. В 1988–1989 гг. однин из основателей историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», с 1998 г. – председатель его правления. Составитель книги «Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910–1930-е годы»

Будучи студентом, ездил в фольклорные экспедиции. В частности, в августе 1971 г. со студентами приезжал в Подп...

Ростоцкий Станислав Иосифович

Советский кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР. Родился г. Рыбинск (Ярославская обл.). Участник Великой Отечественной войны. С 1952 г. – режиссер Киностудии им. М. Горького. Автор и соавтор сценариев собственных фильмов, среди которых «Дело было в Пенькове», «На семи ветрах», «Доживем до понедельника» и др. Фильмы «А зори здесь тихие», Белый Бим Черное ухо» дважды номинированы на премию «Оскар». Преподавал во ВГИКе. Член Союза кинематографистов СССР, председатель жюри пяти Московских международных кинофестивалей (1975, 1977, 1979, 1981, 1983). Входил в состав Союза кинематографистов СССР. Автор статей в журналах «Искусство кино», «Советский экран», глав в сборниках воспоминаний о С. Эйзенштейне, Г. Козинцеве, А. Москвине и Л. Быкове.

Возглавлял жюри кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге, где впоследствии был учрежден приз «Имени Станислава и Андрея Ростоцких».

В 1997 г. отметил в Выборге свой 75-летний юбилей, присвоено звание «Почетный гражданин Выборга».

Некото...

Ростоцкий Станислав Иосифович

Советский кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР. Родился г. Рыбинск (Ярославская обл.). Участник Великой Отечественной войны. С 1952 г. – режиссер Киностудии им. М. Горького. Автор и соавтор сценариев собственных фильмов, среди которых «Дело было в Пенькове», «На семи ветрах», «Доживем до понедельника» и др. Фильмы «А зори здесь тихие», Белый Бим Черное ухо» дважды номинированы на премию «Оскар». Преподавал во ВГИКе. Член Союза кинематографистов СССР, председатель жюри пяти Московских международных кинофестивалей (1975, 1977, 1979, 1981, 1983). Входил в состав Союза кинематографистов СССР. Автор статей в журналах «Искусство кино», «Советский экран», глав в сборниках воспоминаний о С. Эйзенштейне, Г. Козинцеве, А. Москвине и Л. Быкове.

Возглавлял жюри кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге, где впоследствии был учрежден приз «Имени Станислава и Андрея Ростоцких».

В 1997 г. отметил в Выборге свой 75-летний юбилей, присвоено звание «Почетный гражданин Выборга».

Некото...

Савицкий Константин Аполлонович

Российский жанровый живописец, академик, действительный член Императорской Академии художеств, член Товарищества передвижных художественных выставок, педагог, первый директор Пензенского художественного училища. Родился в Таганроге (Ростовская обл.).

В 1872 г. снял дачу в Ильжо, недалеко от ст. Серебрянка (Лужский р-н). В 1900 отдыхал в Токсово (Всеволожский р-н). Бывал в Сиверской (Гатчинский р-н) у художника И. Крамского.

Савицкий Константин Аполлонович

Российский жанровый живописец, академик, действительный член Императорской Академии художеств, член Товарищества передвижных художественных выставок, педагог, первый директор Пензенского художественного училища. Родился в Таганроге (Ростовская обл.).

В 1872 г. снял дачу в Ильжо, недалеко от ст. Серебрянка (Лужский р-н). В 1900 отдыхал в Токсово (Всеволожский р-н). Бывал в Сиверской (Гатчинский р-н) у художника И. Крамского.

Серман Илья Захарович

Русский филолог, литературовед, мемуарист и педагог, специалист по истории русской литературы XVIII–XIX вв. Родился в Витебске (Беларусь). В 1939 г. окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. С началом войны работал в ленинградском Радиокомитете, был ведущим ежедневной передачи «Говорит Ленинград». В декабре 1941 г. был мобилизован, воевал на Волховском фронте. Командовал миноментным расчетом 276-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 55 Армии. После контузии в августе 1942 г. был уволен в запас. Уехал к эвакуированным родителям в Ташкент (Узбекистан), где преподавал в вузах, защитил кандидатскую диссертацию. После войны работал в Ленрадиокомитете, Ленгослитиздате, преподавал в Ленинградском педагогическом институте им. Герцена. В 1949 г. был осужден на 25 лет. В 1956–1976 гг. работал в Институте русской литературы (Пушкинский Дом). Автор работ о М. В. Ломоносове, И. А. Крылове, Н. С. Лескове, Н. А. Некрасове, Ф. М. Достоевском, Г. И. Ус...

Серман Илья Захарович

Русский филолог, литературовед, мемуарист и педагог, специалист по истории русской литературы XVIII–XIX вв. Родился в Витебске (Беларусь). В 1939 г. окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. С началом войны работал в ленинградском Радиокомитете, был ведущим ежедневной передачи «Говорит Ленинград». В декабре 1941 г. был мобилизован, воевал на Волховском фронте. Командовал миноментным расчетом 276-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 55 Армии. После контузии в августе 1942 г. был уволен в запас. Уехал к эвакуированным родителям в Ташкент (Узбекистан), где преподавал в вузах, защитил кандидатскую диссертацию. После войны работал в Ленрадиокомитете, Ленгослитиздате, преподавал в Ленинградском педагогическом институте им. Герцена. В 1949 г. был осужден на 25 лет. В 1956–1976 гг. работал в Институте русской литературы (Пушкинский Дом). Автор работ о М. В. Ломоносове, И. А. Крылове, Н. С. Лескове, Н. А. Некрасове, Ф. М. Достоевском, Г. И. Ус...

Симберг Хуго Герхард

Финский художник и график, крупнейший представитель финского символизма. Основные темы работ Симберга — смерть и бедность; сосредоточенность на жутком и сверхъестественном, мрачная красота его картин обусловили сложность понимания его работ публикой и критиками того времени. Родовое гнездо Симбергов находилось в 23 км. к западу от Выборга (ныне территория Финляндии). Когда Хуго Симберу было 8 лет, семья переехала в Выборг. В 1884-1887 г. учился в Выборгской художественной школе, где выставлял свои ранние произведения. Впоследствии, с 1899 г. преподавал в рисовальной школе при «Обществе друзей искусства», где его избрали директором.

Автор всемирно известного «Раненого ангела», написанного в Выборге.

Симберг Хуго Герхард

Финский художник и график, крупнейший представитель финского символизма. Основные темы работ Симберга — смерть и бедность; сосредоточенность на жутком и сверхъестественном, мрачная красота его картин обусловили сложность понимания его работ публикой и критиками того времени. Родовое гнездо Симбергов находилось в 23 км. к западу от Выборга (ныне территория Финляндии). Когда Хуго Симберу было 8 лет, семья переехала в Выборг. В 1884-1887 г. учился в Выборгской художественной школе, где выставлял свои ранние произведения. Впоследствии, с 1899 г. преподавал в рисовальной школе при «Обществе друзей искусства», где его избрали директором.

Автор всемирно известного «Раненого ангела», написанного в Выборге.

Слонимский Юрий Иосифович

Российский балетовед, театральный критик, драматург-сценарист, педагог. Родился в Санкт-Петербурге. С 1919 г. работал конторщиком в Управлении железных дорог, затем в культпросветотделе политуправления Петроградского военного округа. С 1920 г. начал выступать с лекциями о балете. В 1922–1924 и 1932–1961 гг. научный сотрудник Ленинградского института истории искусств. С 1932 г. преподавал в ЛХУ, где в 1937 г. был в числе организаторов первого в истории балетного театра балетмейстерского отде-ления, с 1962 г. профессор Ленинградской консерватории. Автор свыше 400 статей по вопросам теории и практики хореографии. Написал сценарии к ряду балетов («Ночь перед Рождеством» и «Весенняя сказка» Асафьева, «Соловей» Крошнера, «Семь красавиц» и «Тропою грома» Караева и др.).

В первые дни Великой Отечественной войны вступил в Народной ополчение в так называемый «писательский взвод», был замредактора газеты Кировской дивизии. Уже в июле 1941 г. части дивизии заняли оборону на Лужском рубеже. В св...

Слонимский Юрий Иосифович

Российский балетовед, театральный критик, драматург-сценарист, педагог. Родился в Санкт-Петербурге. С 1919 г. работал конторщиком в Управлении железных дорог, затем в культпросветотделе политуправления Петроградского военного округа. С 1920 г. начал выступать с лекциями о балете. В 1922–1924 и 1932–1961 гг. научный сотрудник Ленинградского института истории искусств. С 1932 г. преподавал в ЛХУ, где в 1937 г. был в числе организаторов первого в истории балетного театра балетмейстерского отде-ления, с 1962 г. профессор Ленинградской консерватории. Автор свыше 400 статей по вопросам теории и практики хореографии. Написал сценарии к ряду балетов («Ночь перед Рождеством» и «Весенняя сказка» Асафьева, «Соловей» Крошнера, «Семь красавиц» и «Тропою грома» Караева и др.).

В первые дни Великой Отечественной войны вступил в Народной ополчение в так называемый «писательский взвод», был замредактора газеты Кировской дивизии. Уже в июле 1941 г. части дивизии заняли оборону на Лужском рубеже. В св...

Соловьев Сергей Александрович

Российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, педагог. Родился в г. Кемь (Республика Карелия). Детство и юность провел в Ленинграде. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1969–1987 гг. – режиссер киностудии «Мосфильм». С 1985 г. руководил мастерской режиссуры игрового фильма во ВГИКе, профессор (1997). С 1987 г. – руководитель объединения «Круг» при «Мосфильме». В 1994–1997 гг. председатель Союза кинематографистов РФ. Автор и соавтор сценариев своих и других фильмов, таких как «Сто дней после детства», «Наследница по прямой», «Асса» и др.

В 1971 г. приезжал к И. Шварцу в Сиверскую (Гатчинский р-н), работая над фильмом «Станционный смотритель» (1972). Посетил дер. Выра (Гатчинский р-н), чтобы проникнуться царящей там атмосферой.

На съемках картины «Мелодии белой ночи» (1976) каждые выходные выезжал на машине в Москву через территорию Ленинградской области.

Не раз гостил на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. В 2002 г. здесь представил еще неоконченную картину «О любви»....

Соловьев Сергей Александрович

Российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, педагог. Родился в г. Кемь (Республика Карелия). Детство и юность провел в Ленинграде. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1969–1987 гг. – режиссер киностудии «Мосфильм». С 1985 г. руководил мастерской режиссуры игрового фильма во ВГИКе, профессор (1997). С 1987 г. – руководитель объединения «Круг» при «Мосфильме». В 1994–1997 гг. председатель Союза кинематографистов РФ. Автор и соавтор сценариев своих и других фильмов, таких как «Сто дней после детства», «Наследница по прямой», «Асса» и др.

В 1971 г. приезжал к И. Шварцу в Сиверскую (Гатчинский р-н), работая над фильмом «Станционный смотритель» (1972). Посетил дер. Выра (Гатчинский р-н), чтобы проникнуться царящей там атмосферой.

На съемках картины «Мелодии белой ночи» (1976) каждые выходные выезжал на машине в Москву через территорию Ленинградской области.

Не раз гостил на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. В 2002 г. здесь представил еще неоконченную картину «О любви»....

Соломин Юрий Мефодьевич

Российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог. Родился в Чите. Окончил Высшее театральное училище им. М. Щепкина и в 1957 г. был принят в труппу Малого театра, где с 1988 г. и до конца жизни являлся художественным руководителем. Известен по фильмам «Адъютант его превосходительства» (1969), «Летучая мышь» (1978), «Дерсу Узала» (1975), «Хождение по мукам» (1977) и др. В 1990–1991 г. был министром культуры РФСФР.

В 3 части фильма «Блокада» (1978) снимался у дер. Арбузово (ныне входит в черту г. Кировска).

Эпизоды картины «Даурия» (1971) были сняты в Ивангороде (Кингисеппский р-н).

Батальные эпизоды сериала «Хождения по мукам» – под Ленинградом.

Соломин Юрий Мефодьевич

Российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог. Родился в Чите. Окончил Высшее театральное училище им. М. Щепкина и в 1957 г. был принят в труппу Малого театра, где с 1988 г. и до конца жизни являлся художественным руководителем. Известен по фильмам «Адъютант его превосходительства» (1969), «Летучая мышь» (1978), «Дерсу Узала» (1975), «Хождение по мукам» (1977) и др. В 1990–1991 г. был министром культуры РФСФР.

В 3 части фильма «Блокада» (1978) снимался у дер. Арбузово (ныне входит в черту г. Кировска).

Эпизоды картины «Даурия» (1971) были сняты в Ивангороде (Кингисеппский р-н).

Батальные эпизоды сериала «Хождения по мукам» – под Ленинградом.

Станиславский Константин Сергеевич

Русский театральный режиссёр, актер и педагог, реформатор театра. Настоящая фамилия Алексеев. Родился в Москве, в семье промышленника, дед В. Яковлев – богатый владелец каменоломен в Финляндии. Создатель знаменитой актёрской системы, которая на протяжении 100 лет имеет огромную популярность в России и в мире. В 1898 г. вместе с В. И. Немировичем-Данченко основал Московский Художественный театр.

В 1890 г. проездом на водопад в Иматру (Финляндия), провел целый день в Выборге, добирался до города по железной дороге. Отметил чистоту города и комфорт, прекрасное обслуживание, вместе с тем, указав, что попытки придать ему европейский вид неудачны. По предложению антрепренера вечером посмотрел цирковое представление, в котором участвовали также и солдаты местного гарнизона. Увиденное оттолкнуло его своей грубостью, удивили и восторженные зрители из местной аристократии. По контрасту с впечатлениями о городе – был восхищен поездкой по Сайменскому каналу на маленьком пароходе. Восторгался кра...

Станиславский Константин Сергеевич

Русский театральный режиссёр, актер и педагог, реформатор театра. Настоящая фамилия Алексеев. Родился в Москве, в семье промышленника, дед В. Яковлев – богатый владелец каменоломен в Финляндии. Создатель знаменитой актёрской системы, которая на протяжении 100 лет имеет огромную популярность в России и в мире. В 1898 г. вместе с В. И. Немировичем-Данченко основал Московский Художественный театр.

В 1890 г. проездом на водопад в Иматру (Финляндия), провел целый день в Выборге, добирался до города по железной дороге. Отметил чистоту города и комфорт, прекрасное обслуживание, вместе с тем, указав, что попытки придать ему европейский вид неудачны. По предложению антрепренера вечером посмотрел цирковое представление, в котором участвовали также и солдаты местного гарнизона. Увиденное оттолкнуло его своей грубостью, удивили и восторженные зрители из местной аристократии. По контрасту с впечатлениями о городе – был восхищен поездкой по Сайменскому каналу на маленьком пароходе. Восторгался кра...

Стржельчик Владислав Игнатьевич

Советский и российский актер театра и кино, педагог. Народный артист СССР (1974). Родился в Петрограде. В 1938 г. поступил в студию при БДТ и в том же году стал актером БДТ (с 1992 г. им. Г. Товстоногова), в котором проработал все свою жизнь. Преподавал актерское мастерство в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографа (1959–1968), в Ленинградском института культуры (1966–1975). Среди известных театральных ролей: Цыганов («Варвары» М. Горького), Грегори Соломон («Цена» А. Миллера), Князь Пантиашвили («Ханума» А. А. Цагарели), Городулин («На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского) и др.; киноролей: Наполеон («Война и мир»), Антонов («Освобождение»), Николай Рубинштейн («Чайковский»), Ковалевский («Адъютант его превосходительства») и др.

В 1940 г. был призван в армию. Полк дислоцировался под Выборгом, здесь в феврале 1941 г. принял военную присягу. В это время снялся в первой своей роли в кинокартине «Машенька», некоторые эпизоды которой были сняты в Выборге. Уч...

Стржельчик Владислав Игнатьевич

Советский и российский актер театра и кино, педагог. Народный артист СССР (1974). Родился в Петрограде. В 1938 г. поступил в студию при БДТ и в том же году стал актером БДТ (с 1992 г. им. Г. Товстоногова), в котором проработал все свою жизнь. Преподавал актерское мастерство в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографа (1959–1968), в Ленинградском института культуры (1966–1975). Среди известных театральных ролей: Цыганов («Варвары» М. Горького), Грегори Соломон («Цена» А. Миллера), Князь Пантиашвили («Ханума» А. А. Цагарели), Городулин («На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского) и др.; киноролей: Наполеон («Война и мир»), Антонов («Освобождение»), Николай Рубинштейн («Чайковский»), Ковалевский («Адъютант его превосходительства») и др.

В 1940 г. был призван в армию. Полк дислоцировался под Выборгом, здесь в феврале 1941 г. принял военную присягу. В это время снялся в первой своей роли в кинокартине «Машенька», некоторые эпизоды которой были сняты в Выборге. Уч...

Темирканов Юрий Хатуевич

Российский дирижёр, педагог, общественный деятель, народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Родился в Нальчике (Кабардино-Балкария). В 1965 г. дебютировал в Ленинградском Малом театре оперы и балета с оперой Верди «Травиата», руководил спектаклями в Оперной студии при консерватории. С 1966–1972 гг. – дирижер ЛМАТОБ. С 1968–1976 гг. – главный дирижер Симфонического оркестра Ленинградской филармонии, с 1976–1988 гг. – художественный руководитель и главный дирижёр Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова. С 1988 г. – художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Часто выступал с зарубежными оркестрами Европы и Америки. В 1979–1988 гг. преподавал в Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, с 1986 г. профессор.

Молодые артисты Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова под руководством Ю. Темирканова показывали одноактные оперы «Кор...

Темирканов Юрий Хатуевич

Российский дирижёр, педагог, общественный деятель, народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Родился в Нальчике (Кабардино-Балкария). В 1965 г. дебютировал в Ленинградском Малом театре оперы и балета с оперой Верди «Травиата», руководил спектаклями в Оперной студии при консерватории. С 1966–1972 гг. – дирижер ЛМАТОБ. С 1968–1976 гг. – главный дирижер Симфонического оркестра Ленинградской филармонии, с 1976–1988 гг. – художественный руководитель и главный дирижёр Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова. С 1988 г. – художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Часто выступал с зарубежными оркестрами Европы и Америки. В 1979–1988 гг. преподавал в Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, с 1986 г. профессор.

Молодые артисты Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова под руководством Ю. Темирканова показывали одноактные оперы «Кор...

Угаров Борис Сергеевич

Российский живописец, график, кандидат искусствоведения (1954), педагог, профессор (1971), президент АХ СССР (1983–1991), академик АХ СССР (1978). Родился в Петрограде. В войну добровольцем ушел в народное ополчение. Затем служил артиллеристом-наводчиком, участвовал в боях на Ленинградском и Волховском фронтах, в Карелии и на Дальнем Востоке. По заданию командования в 1944 г. в составе группы военных художников оформил в Лодейном Поле Музей Победы, для которого им была написана картина «Переправа артиллерии через реку Свирь».

После окончания ИЖСА (1951) преподавал там же (с 1952, ректор с 1977). С 1951 г. участвовал в выставках. Писал жанровые и исторические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. В 1951–1954 гг. совершил поездки по Ленинградской и Тверской областям, написал этюды «Снег тает» (1952), «Весенняя вода», «Банька», «Улица в деревне» (1954). Позже, в 1955–1960 гг., последовали поезди художника по городам: Новгороду, Пскову, Старой Ладоге, результатом которых стало появлени...

Угаров Борис Сергеевич

Российский живописец, график, кандидат искусствоведения (1954), педагог, профессор (1971), президент АХ СССР (1983–1991), академик АХ СССР (1978). Родился в Петрограде. В войну добровольцем ушел в народное ополчение. Затем служил артиллеристом-наводчиком, участвовал в боях на Ленинградском и Волховском фронтах, в Карелии и на Дальнем Востоке. По заданию командования в 1944 г. в составе группы военных художников оформил в Лодейном Поле Музей Победы, для которого им была написана картина «Переправа артиллерии через реку Свирь».

После окончания ИЖСА (1951) преподавал там же (с 1952, ректор с 1977). С 1951 г. участвовал в выставках. Писал жанровые и исторические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. В 1951–1954 гг. совершил поездки по Ленинградской и Тверской областям, написал этюды «Снег тает» (1952), «Весенняя вода», «Банька», «Улица в деревне» (1954). Позже, в 1955–1960 гг., последовали поезди художника по городам: Новгороду, Пскову, Старой Ладоге, результатом которых стало появлени...

Ушинский Константин Дмитриевич

Российский педагог, основоположник научной педагогики в России. Родился в Туле. Окончил юридический факультет Московского университета. Редактор «Журнала Министерства народного просвещения».

В 1852 г. появилась в журнале «Современник» статья Ушинского «Поездка за Волхов», где содержалось краткое описание характеристика населенных пунктов, которые он посетил во время путешествия по Неве до Шлиссельбурга (на пароходе) (ныне Кировский р-н), вдоль Ладожского канала до Новой Ладоги (Волховский р-н) – на барже, по берегам р. Волхов – на лошадях. Посетил дер. Усадище (Волховский р-н). В статье Ушинский описал храмИльи Пророка в Ильинском (ныне территория г. Волхова), с. Мотохово (ныне Киришский р-н.)

С 1854 преподаватель русской словесности и юридических предметов Гатчинского сиротского института, в 1855-1859 гг. инспектор его классов. Ныне его имя носит Педагогический колледж в Гатчине.

Ушинский Константин Дмитриевич

Российский педагог, основоположник научной педагогики в России. Родился в Туле. Окончил юридический факультет Московского университета. Редактор «Журнала Министерства народного просвещения».

В 1852 г. появилась в журнале «Современник» статья Ушинского «Поездка за Волхов», где содержалось краткое описание характеристика населенных пунктов, которые он посетил во время путешествия по Неве до Шлиссельбурга (на пароходе) (ныне Кировский р-н), вдоль Ладожского канала до Новой Ладоги (Волховский р-н) – на барже, по берегам р. Волхов – на лошадях. Посетил дер. Усадище (Волховский р-н). В статье Ушинский описал храмИльи Пророка в Ильинском (ныне территория г. Волхова), с. Мотохово (ныне Киришский р-н.)

С 1854 преподаватель русской словесности и юридических предметов Гатчинского сиротского института, в 1855-1859 гг. инспектор его классов. Ныне его имя носит Педагогический колледж в Гатчине.

Фармаковский Мстислав Владимирович

Искусствовед, археолог, художник, профессор, главный хранитель и учёный консультант Государственного Русского музея. Родился в Вятке. Окончил Одесский университет и ОХУ (1899), Академию художеств в Дюссельдорфе (1902). Совершенствовался в Париже, изучал также техники витража, фарфора, росписи тканей. С 1904 г. – участник российских и международных выставок. С 1908 г. работал в археологической комиссии, с 1913 г. – ее член. С 1918–1931 и с 1934–1946 гг. работал в Русском музее. Один из организаторов и хранитель историко-бытового отдела. С 1919– 1931 и с 1934–1938 гг. работал в Российской академии истории материальной культуры (РАИМК). Преподавал в гимназиях Петергофа и Петербурга, на Высших курсах искусствоведения при Государственном институте истории искусств. В годы Отечественной войны, наряду с деятельностью по сохранению оставшейся в Ленинграде части коллекции музея, не прекращал исследовательскую деятельность. Продолжил наблюдения за температурно-влажностным режимом на экспозиции...

Фармаковский Мстислав Владимирович

Искусствовед, археолог, художник, профессор, главный хранитель и учёный консультант Государственного Русского музея. Родился в Вятке. Окончил Одесский университет и ОХУ (1899), Академию художеств в Дюссельдорфе (1902). Совершенствовался в Париже, изучал также техники витража, фарфора, росписи тканей. С 1904 г. – участник российских и международных выставок. С 1908 г. работал в археологической комиссии, с 1913 г. – ее член. С 1918–1931 и с 1934–1946 гг. работал в Русском музее. Один из организаторов и хранитель историко-бытового отдела. С 1919– 1931 и с 1934–1938 гг. работал в Российской академии истории материальной культуры (РАИМК). Преподавал в гимназиях Петергофа и Петербурга, на Высших курсах искусствоведения при Государственном институте истории искусств. В годы Отечественной войны, наряду с деятельностью по сохранению оставшейся в Ленинграде части коллекции музея, не прекращал исследовательскую деятельность. Продолжил наблюдения за температурно-влажностным режимом на экспозиции...