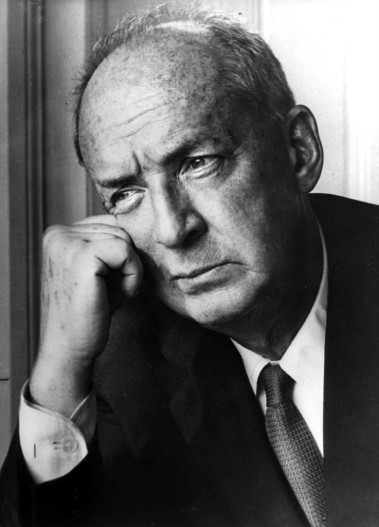

Межиров Александр Петрович

Русский советский поэт и переводчик. Лауреат Государственной премии СССР в области поэзии (1986); лауреат Государственной Премии Грузинской ССР (1987); лауреат премии имени Важа Пшавелы независимого СП Грузии (1999); удостоен Награды Президента Соединенных Штатов Америки У. Клинтона.

Участвовал в обороне Ленинграда. Воевал солдатом, и был заместителем командира стрелковой роты под Синявиным (Кировский р-н) на Ленинградском фронте.

Межиров Александр Петрович

Русский советский поэт и переводчик. Лауреат Государственной премии СССР в области поэзии (1986); лауреат Государственной Премии Грузинской ССР (1987); лауреат премии имени Важа Пшавелы независимого СП Грузии (1999); удостоен Награды Президента Соединенных Штатов Америки У. Клинтона.

Участвовал в обороне Ленинграда. Воевал солдатом, и был заместителем командира стрелковой роты под Синявиным (Кировский р-н) на Ленинградском фронте.

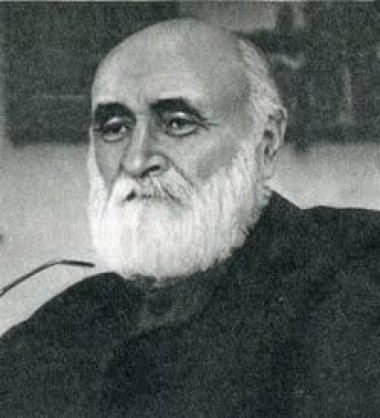

Михайловский Николай Константинович

Русский публицист, социолог, литературный критик, переводчик. Теоретик и идеолог народничества. Родился в г. Мещовске (Калужская обл.). Литературную деятельность начал в 1860 г. Сотрудничал в журнале «Отечественные записки» (1868–1884), с 1877 г. один из его редакторов, позднее – в журнале «Северный вестник» и «Русская мысль», в газете «Русские ведомости». С 1892 г. один из редактор журнала «Русское богатство». Автор работ «Что такое прогресс?», «Теория Дарвина и общественная наука», «Борьба за индивидуальность», «Письма о правде и неправде», «Письма социалиста», «Герои и толпа» и др. С конца 1870-х гг. сотрудничал с партией «Народная воля», оказал большое воздействие на идеологию легального народничества и партии эсеров.

В 1891 г. Н. К. Михайловский проживал в имении Любань-Горка (Любань). В стихотворении «Там за речкой кладбище в березках» (1874 г.), описано появившееся кладбище в Любани.

Михайловский Николай Константинович

Русский публицист, социолог, литературный критик, переводчик. Теоретик и идеолог народничества. Родился в г. Мещовске (Калужская обл.). Литературную деятельность начал в 1860 г. Сотрудничал в журнале «Отечественные записки» (1868–1884), с 1877 г. один из его редакторов, позднее – в журнале «Северный вестник» и «Русская мысль», в газете «Русские ведомости». С 1892 г. один из редактор журнала «Русское богатство». Автор работ «Что такое прогресс?», «Теория Дарвина и общественная наука», «Борьба за индивидуальность», «Письма о правде и неправде», «Письма социалиста», «Герои и толпа» и др. С конца 1870-х гг. сотрудничал с партией «Народная воля», оказал большое воздействие на идеологию легального народничества и партии эсеров.

В 1891 г. Н. К. Михайловский проживал в имении Любань-Горка (Любань). В стихотворении «Там за речкой кладбище в березках» (1874 г.), описано появившееся кладбище в Любани.

Набоков Владимир Владимирович

Русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед, энтомолог. Сын политика В. Набокова. Родился в Санкт-Петербурге. Большую часть своей жизни провел в эмиграции. Писал на русском и английском языках. Творческое наследие охватывает все литературные жанры – лирику, драматургию, критику, эссеистику, однако с наибольшей силой и яркостью его творческая индивидуальность реализовалась в жанре романа: «Защита Лужина», «Король, дама, валет», «Камера-обскура», «Приглашение на казнь», «Лолита» и др. Переводил на английский язык русскую классическую поэзию «Евгения Онегина» А. Пушкина, «Слово о полку Игореве». Помимо литературы, Набоков всю жизнь увлекался энтомологией. Он был не только коллекционером, но и профессиональным энтомологом: открыл 20 видов бабочек и дал им названия.

Детство и отрочество провел в родовых имениях Батово, Выра и Рождествено (Гатчинский р-н). Осенью 1916 г. В. Набоков получил имение Рождествено (Гатчинский р-н) и миллионное наследство от В. И. Рукавишник...

Набоков Владимир Владимирович

Русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед, энтомолог. Сын политика В. Набокова. Родился в Санкт-Петербурге. Большую часть своей жизни провел в эмиграции. Писал на русском и английском языках. Творческое наследие охватывает все литературные жанры – лирику, драматургию, критику, эссеистику, однако с наибольшей силой и яркостью его творческая индивидуальность реализовалась в жанре романа: «Защита Лужина», «Король, дама, валет», «Камера-обскура», «Приглашение на казнь», «Лолита» и др. Переводил на английский язык русскую классическую поэзию «Евгения Онегина» А. Пушкина, «Слово о полку Игореве». Помимо литературы, Набоков всю жизнь увлекался энтомологией. Он был не только коллекционером, но и профессиональным энтомологом: открыл 20 видов бабочек и дал им названия.

Детство и отрочество провел в родовых имениях Батово, Выра и Рождествено (Гатчинский р-н). Осенью 1916 г. В. Набоков получил имение Рождествено (Гатчинский р-н) и миллионное наследство от В. И. Рукавишник...

Нежинцев Евгений Саввич

Поэт, переводчик. Родился в Киеве. Автор нескольких стихотворных сборников, переводов. После окончания Киевского индустриального института работал в железнодорожных мастерских и являлся рабкором газеты «Пролетарская правда». Выступил в печати в начале 20-х гг.

В 1927 г. был направлен на строительство Волховской ГЭС, откуда привез поэму «Волховстрой», которая получила премию. Затем переведен в Ленинградна должность инженера Ленэнерго. После начала Великой Отечественной войны Нежинцев ушел добровольцем в отряд народного ополчения, но из-за болезни на фронт не попал. Погиб в блокаду.

Нежинцев Евгений Саввич

Поэт, переводчик. Родился в Киеве. Автор нескольких стихотворных сборников, переводов. После окончания Киевского индустриального института работал в железнодорожных мастерских и являлся рабкором газеты «Пролетарская правда». Выступил в печати в начале 20-х гг.

В 1927 г. был направлен на строительство Волховской ГЭС, откуда привез поэму «Волховстрой», которая получила премию. Затем переведен в Ленинградна должность инженера Ленэнерго. После начала Великой Отечественной войны Нежинцев ушел добровольцем в отряд народного ополчения, но из-за болезни на фронт не попал. Погиб в блокаду.

Нечаев-Мальцев Георгий Степанович

Российский предприниматель, благотворитель и меценат, обер-гофмейстер (1907). Родился в с. Полибино (Липецкая обл.). Служил в главном архиве Министерства иностранных дел, был переводчиком и ездил с дипломатическими поручениями в Европу. Владелец заводов и фабрик. Организатор и создатель Музея изящных искусств в Москве (ГМИИ им. А. С. Пушкина). Инициатор и спонсор строительства многих хамов и благотворительных заведений. Почетный член Московского археологического общества, Императорской Академии художеств (1902).

Имел под Любанью и окрестностях 2000 десятин (дер. Червино, Кривино, Новая деревня; Тосненский р-н). В 1890 г. основал Тигодский стекольный завод, при дер. Червино, где производилось оконное стекло, бутылки из местного сырья – квартицитного песка. При заводе имелось училище. Неоднократно жертвовал деньги на постройку храма св. блг. Вел. Кн. Александра Невского в дер.Червинская Лука, близ своего завода.

Нечаев-Мальцев Георгий Степанович

Российский предприниматель, благотворитель и меценат, обер-гофмейстер (1907). Родился в с. Полибино (Липецкая обл.). Служил в главном архиве Министерства иностранных дел, был переводчиком и ездил с дипломатическими поручениями в Европу. Владелец заводов и фабрик. Организатор и создатель Музея изящных искусств в Москве (ГМИИ им. А. С. Пушкина). Инициатор и спонсор строительства многих хамов и благотворительных заведений. Почетный член Московского археологического общества, Императорской Академии художеств (1902).

Имел под Любанью и окрестностях 2000 десятин (дер. Червино, Кривино, Новая деревня; Тосненский р-н). В 1890 г. основал Тигодский стекольный завод, при дер. Червино, где производилось оконное стекло, бутылки из местного сырья – квартицитного песка. При заводе имелось училище. Неоднократно жертвовал деньги на постройку храма св. блг. Вел. Кн. Александра Невского в дер.Червинская Лука, близ своего завода.

Никитин Александр Никитич

Выдающийся общественный деятель, первый врач, выступивший в русской медицинской литературе по вопросам охраны здоровья рабочих.

Воспитывался в Гатчинском отделении Воспитательного дома. С 1814 г. работал врачом в Петербургском Воспитательном доме. В 1817 г. его перевели на службу в «деревенское правление» Воспитательного дома. Устроил в окрестностях Петербурга девять сельских лазаретов. В 1834 г. получил звание доктора медицины. Секретарь Общества русских врачей в СПб. Автор 11 монографий, свыше 70 статей по различным вопросам профилактической медицины, 17 переводов крупных работ зарубежных авторов.

Никитин Александр Никитич

Выдающийся общественный деятель, первый врач, выступивший в русской медицинской литературе по вопросам охраны здоровья рабочих.

Воспитывался в Гатчинском отделении Воспитательного дома. С 1814 г. работал врачом в Петербургском Воспитательном доме. В 1817 г. его перевели на службу в «деревенское правление» Воспитательного дома. Устроил в окрестностях Петербурга девять сельских лазаретов. В 1834 г. получил звание доктора медицины. Секретарь Общества русских врачей в СПб. Автор 11 монографий, свыше 70 статей по различным вопросам профилактической медицины, 17 переводов крупных работ зарубежных авторов.

Парланд Оскар

Финско-шведский писатель, переводчик, психиатр. Родился в Киеве. Работал психиатром и психоаналитиком, писал романы и музыкальные спектакли.

В период между 1914 и 1919 гг. его семья жила в поместье в Тиккале, недалеко от Выборга (ныне пос. Дятлово, Выборгский р-н). В 1922 г. они переехали в Гранкуллу (Финляндия), однако продолжали проводить лето в Карелии до конца 1930-х гг. В творчестве О. Парланда эта местность – главный литературный пейзаж («Заколдованный путь», «Год быка», «Зеркальный мальчик»).

В 1959 г. вместе с финским журналистом Т. Колиандером отыскали примерное место могилы Эдит Седергран в Рощино (Выборгский р-н). В 1960 г. на символическом месте ее захоронения был установлен памятник.

Парланд Оскар

Финско-шведский писатель, переводчик, психиатр. Родился в Киеве. Работал психиатром и психоаналитиком, писал романы и музыкальные спектакли.

В период между 1914 и 1919 гг. его семья жила в поместье в Тиккале, недалеко от Выборга (ныне пос. Дятлово, Выборгский р-н). В 1922 г. они переехали в Гранкуллу (Финляндия), однако продолжали проводить лето в Карелии до конца 1930-х гг. В творчестве О. Парланда эта местность – главный литературный пейзаж («Заколдованный путь», «Год быка», «Зеркальный мальчик»).

В 1959 г. вместе с финским журналистом Т. Колиандером отыскали примерное место могилы Эдит Седергран в Рощино (Выборгский р-н). В 1960 г. на символическом месте ее захоронения был установлен памятник.

Птицын Григорий Викторович

Переводчик. Родился в Гатчине. Детство провел в Костроме. Окончил таджикское отделение Ленинградского университета (1937), учился в аспирантуре при Эрмитаже. Переводил восточных автором, таджикских поэтов и прозаиков. Участник советско-финской войны. По ходатайству академика Л. А. Орбели был отозван из армии как специалист. Погиб от дистрофии.

Птицын Григорий Викторович

Переводчик. Родился в Гатчине. Детство провел в Костроме. Окончил таджикское отделение Ленинградского университета (1937), учился в аспирантуре при Эрмитаже. Переводил восточных автором, таджикских поэтов и прозаиков. Участник советско-финской войны. По ходатайству академика Л. А. Орбели был отозван из армии как специалист. Погиб от дистрофии.

Рождественский Роберт Иванович

Поэт и переводчик, автор песен. Настоящее имя Роберт Станиславович Петкевич. Родился в с. Косиха (Алтайский край). Окончил Литературный институт им. М. Горького (1956). В 1955 г. в Карелии издается книга молодого поэта «Флаги весны». Год спустя здесь же выходит поэма «Моя любовь». За время учёбы в институте выпустил в свет сборники стихов «Флаги весны» (1955) и «Испытание» (1956), напечатал поэму «Моя любовь» (1955). В 1955 г. во время практики на Алтае познакомился со студентом консерватории А. Флярковским, с которым была создана первая песня поэта Рождественского – «Твое окно». Рождественский – автор текстов и песен для и кино– и телефильмов: «Огромное небо», «Стань таким, как я хочу», «Песня неуловимых мстителей», «Погоня», «Где–то далеко», «Ноктюрн», «Мгновения», «Позвони мне, позвони», «Сладка ягода».

В 1970 г. выступал на IV Всесоюзном слете пионеров у памятника «Цветок жизни» во Всеволожском р-не.

Рождественский Роберт Иванович

Поэт и переводчик, автор песен. Настоящее имя Роберт Станиславович Петкевич. Родился в с. Косиха (Алтайский край). Окончил Литературный институт им. М. Горького (1956). В 1955 г. в Карелии издается книга молодого поэта «Флаги весны». Год спустя здесь же выходит поэма «Моя любовь». За время учёбы в институте выпустил в свет сборники стихов «Флаги весны» (1955) и «Испытание» (1956), напечатал поэму «Моя любовь» (1955). В 1955 г. во время практики на Алтае познакомился со студентом консерватории А. Флярковским, с которым была создана первая песня поэта Рождественского – «Твое окно». Рождественский – автор текстов и песен для и кино– и телефильмов: «Огромное небо», «Стань таким, как я хочу», «Песня неуловимых мстителей», «Погоня», «Где–то далеко», «Ноктюрн», «Мгновения», «Позвони мне, позвони», «Сладка ягода».

В 1970 г. выступал на IV Всесоюзном слете пионеров у памятника «Цветок жизни» во Всеволожском р-не.

Случевский Константин Константинович

Русский поэт и прозаик, драматург, переводчик. Редактор газеты «Правительственный вестник», член ученого комитета Министерства Народного Просвещения, член Совета МВД (с нояб. 1902).

Действительный член Русского географического общества, историограф вел. кн. Владимира Александровича. Сопровождал его в путешествиях, в т. ч. и по территории современной Ленинградской области. Сделанные Случевским описания путешествия затем вышли отдельными изданиями «По северу России» (1897 г.), затем объединенные под общим названием «По Северо-Западу России». Во время первого путешествия 1884 г. он посетил Онежское озеро, Вознесенье (ныне г. п. Подпорожского р-на), Лодейное Поле, далее направился на пароходе по Ладожскому озеру до Новой Ладоги (Волховский р-н), Шлиссельбург и др. В 1887 г. посетил Лугу, Тихвин и снова побывал в Приладожье.

Случевский Константин Константинович

Русский поэт и прозаик, драматург, переводчик. Редактор газеты «Правительственный вестник», член ученого комитета Министерства Народного Просвещения, член Совета МВД (с нояб. 1902).

Действительный член Русского географического общества, историограф вел. кн. Владимира Александровича. Сопровождал его в путешествиях, в т. ч. и по территории современной Ленинградской области. Сделанные Случевским описания путешествия затем вышли отдельными изданиями «По северу России» (1897 г.), затем объединенные под общим названием «По Северо-Западу России». Во время первого путешествия 1884 г. он посетил Онежское озеро, Вознесенье (ныне г. п. Подпорожского р-на), Лодейное Поле, далее направился на пароходе по Ладожскому озеру до Новой Ладоги (Волховский р-н), Шлиссельбург и др. В 1887 г. посетил Лугу, Тихвин и снова побывал в Приладожье.

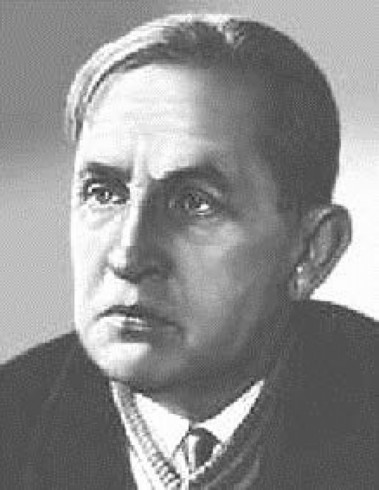

Смеляков Ярослав Васильевич

Российский поэт, переводчик. Родился в г. Луцк (Украина). Окончил полиграфическую фабрично-заводскую школу (1931), в том же году дебютировал в печати. В 1932 г. вышел его первый сборник «Работа и любовь», который набирал сам, работая в типографии. В 1934–1937 гг. репрессирован. Несколько лет работал в редакциях газет, был репортером, писал заметки и фельетоны. Участник Великой Отечественной войны. С июня по ноябрь 1941 был рядовым на Северном и Карельском фронтах. Попал в окружение, оказался в финском плену, где пробыл до 1944 г. Находился в лагере военнопленных № 20 в Ряйсяля (ныне пос. Мельниково, Приозерский р-н). Впоследствии еще дважды был репрессирован, в 1956 г. реабилитирован. Автор сборников «Кремлевские ели, «Избранные стихи», цикла стихов «Разговор о главном», «День России», поэм «Строгая любовь», «Молодые люди» и др. Выступал как переводчик, автор публицистических и критических статей. Среди наиболее известных стихотворений – «Хорошая девочка Лида», «Если я заболею…».

Был...

Смеляков Ярослав Васильевич

Российский поэт, переводчик. Родился в г. Луцк (Украина). Окончил полиграфическую фабрично-заводскую школу (1931), в том же году дебютировал в печати. В 1932 г. вышел его первый сборник «Работа и любовь», который набирал сам, работая в типографии. В 1934–1937 гг. репрессирован. Несколько лет работал в редакциях газет, был репортером, писал заметки и фельетоны. Участник Великой Отечественной войны. С июня по ноябрь 1941 был рядовым на Северном и Карельском фронтах. Попал в окружение, оказался в финском плену, где пробыл до 1944 г. Находился в лагере военнопленных № 20 в Ряйсяля (ныне пос. Мельниково, Приозерский р-н). Впоследствии еще дважды был репрессирован, в 1956 г. реабилитирован. Автор сборников «Кремлевские ели, «Избранные стихи», цикла стихов «Разговор о главном», «День России», поэм «Строгая любовь», «Молодые люди» и др. Выступал как переводчик, автор публицистических и критических статей. Среди наиболее известных стихотворений – «Хорошая девочка Лида», «Если я заболею…».

Был...

Тихонов Николай Семенович

Русский советский поэт, писатель, переводчик и общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1966). Родился в Санкт-Петербурге. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1920-е гг. был членом литературного объединения «Серапионовы братья», одним из создателей литературного содружества «Островитяне». Занимался переводами грузинских, армянских, дагестанских поэтов. Автор сборников: «Орда», «Брага» (1922), «Двенадцать баллад» (1925), «Тень друга» (1935), «Два потока» (1951), «Кочевники» (1931), «Белое чудо» (1956), «Шесть колонн» (1968) и др.

Участник советско-финляндской войны (1939–1940). В качестве фронтового корреспондента возглавлял группу писателей при газете «На страже Родины». Находился в зоне боевых действий на Карельском перешейке. В его воспоминаниях фигурируют Липпола (Приозерский р-н) и Выборг. Все это нашло отражение в цикле стихов «Палатка под Выборгом» Во время Великой Отечественной войны находился в Ленинграде, работал как журналист, выступал по радио, возгл...

Тихонов Николай Семенович

Русский советский поэт, писатель, переводчик и общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1966). Родился в Санкт-Петербурге. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1920-е гг. был членом литературного объединения «Серапионовы братья», одним из создателей литературного содружества «Островитяне». Занимался переводами грузинских, армянских, дагестанских поэтов. Автор сборников: «Орда», «Брага» (1922), «Двенадцать баллад» (1925), «Тень друга» (1935), «Два потока» (1951), «Кочевники» (1931), «Белое чудо» (1956), «Шесть колонн» (1968) и др.

Участник советско-финляндской войны (1939–1940). В качестве фронтового корреспондента возглавлял группу писателей при газете «На страже Родины». Находился в зоне боевых действий на Карельском перешейке. В его воспоминаниях фигурируют Липпола (Приозерский р-н) и Выборг. Все это нашло отражение в цикле стихов «Палатка под Выборгом» Во время Великой Отечественной войны находился в Ленинграде, работал как журналист, выступал по радио, возгл...

Трубников Александр Александрович

Российский историк искусства, литературный критик, журналист, переводчик. Родился в Санкт-Петербурге. Печатал статьи в журналах «Аполлон» и «Старые годы», являясь из основателем последнего. Публиковался под псевдонимом «Андрей Трофимов». В 1916 г. служил в отделении драгоценностей и галерее фарфора и серебра Эрмитажа. Совладелец типографии «Сириус» в Санкт-Петербурге. В 1917 г. входил в совет комиссии по делам искусства. Эмигрировал во Францию. С 1921 г. занимался литературной работой, переводил на французский язык произведения Н. Гоголя и А. Чехова. Читал лекции в Лувре. Сотрудничал в эмигрантской прессе.

Владелец знаменитой усадьбы Трубников Бор (ныне Тосненский р-н). В своей книге «От Императорского музея к блошиному рынку» дал подробное описание имения. Автор очерка «Княгиня Голицына в Марьине и Городне», посвященный усадьбам на территории нынешнего Тосненского района. Один из авторов книги «Гатчина при Павле Петровиче цесаревиче и императоре». Его статья посвящена Гатчинскому за...

Трубников Александр Александрович

Российский историк искусства, литературный критик, журналист, переводчик. Родился в Санкт-Петербурге. Печатал статьи в журналах «Аполлон» и «Старые годы», являясь из основателем последнего. Публиковался под псевдонимом «Андрей Трофимов». В 1916 г. служил в отделении драгоценностей и галерее фарфора и серебра Эрмитажа. Совладелец типографии «Сириус» в Санкт-Петербурге. В 1917 г. входил в совет комиссии по делам искусства. Эмигрировал во Францию. С 1921 г. занимался литературной работой, переводил на французский язык произведения Н. Гоголя и А. Чехова. Читал лекции в Лувре. Сотрудничал в эмигрантской прессе.

Владелец знаменитой усадьбы Трубников Бор (ныне Тосненский р-н). В своей книге «От Императорского музея к блошиному рынку» дал подробное описание имения. Автор очерка «Княгиня Голицына в Марьине и Городне», посвященный усадьбам на территории нынешнего Тосненского района. Один из авторов книги «Гатчина при Павле Петровиче цесаревиче и императоре». Его статья посвящена Гатчинскому за...

Тынянов Юрий Николаевич

Русский писатель, литературовед и критик, сценарист, переводчик. Родился в г. Режица (Резекне, Латвия). С 1918 г. член ОПОЯЗа, где вносит свой вклад в создание научного литературоведения. В 1921–1930 гг. – профессор Института истории искусств. В 1920-е гг. выступает как литературовед и литературный критик. Написал сценарии к нескольким немых фильмов: «Шинель» (1926), «СВД» (1927) и др. В те же годы он начинает писать профессиональную прозу: романы «Кюхля» (1925), «Смерть Вазир-Мухтара» (1927), «Пушкин» (1935–1943, не окончен), рассказы и повести «Подпоручик Киже» (1927) и др.

Несколько летних сезонов в конце 1920-х – начале 1940-х гг. отдыхал вместе с семьей в Луге. В предвоенные годы построил себе дачу на берегу озера Омчино и жил там летом в 1938–1941 гг. Вполне возможно, что именно здесь он делал наброски к роману «Пушкин», а также писал статьи «Проза Пушкина» (1937) и «Безымянная любовь» (1939). На даче он узнал о начале Великой Отечественной войны.

В августе 1941 г. был эвакуир...

Тынянов Юрий Николаевич

Русский писатель, литературовед и критик, сценарист, переводчик. Родился в г. Режица (Резекне, Латвия). С 1918 г. член ОПОЯЗа, где вносит свой вклад в создание научного литературоведения. В 1921–1930 гг. – профессор Института истории искусств. В 1920-е гг. выступает как литературовед и литературный критик. Написал сценарии к нескольким немых фильмов: «Шинель» (1926), «СВД» (1927) и др. В те же годы он начинает писать профессиональную прозу: романы «Кюхля» (1925), «Смерть Вазир-Мухтара» (1927), «Пушкин» (1935–1943, не окончен), рассказы и повести «Подпоручик Киже» (1927) и др.

Несколько летних сезонов в конце 1920-х – начале 1940-х гг. отдыхал вместе с семьей в Луге. В предвоенные годы построил себе дачу на берегу озера Омчино и жил там летом в 1938–1941 гг. Вполне возможно, что именно здесь он делал наброски к роману «Пушкин», а также писал статьи «Проза Пушкина» (1937) и «Безымянная любовь» (1939). На даче он узнал о начале Великой Отечественной войны.

В августе 1941 г. был эвакуир...

Тэффи Надежда Александровна

Русская писательница и поэтесса, мемуаристка, переводчица. Урожденная Лохвицкая, сестра поэтессы Мирры Лохвицкой. Родилась в Санкт-Петербурге (по другим сведениям в Волынской губ.). С 1908–1913 гг. – постоянный сотрудник юмористического журнала «Сатирикон». Автор юмористических рассказов, стихов, новелл и фельетонов: «Юмористические рассказы» (т. 1-2, 1910), «Дым без огня» (1914), «Неживой зверь» (1916), «Воспоминания» (1931) и др. С 1920 г. жила в эмиграции. В 1930-е гг. создавала автобиографические рассказы, а также литературные портреты известных людей, с которыми ей довелось встречаться (А. Аверченко, З. Гиппиус, Л. Андреев и др.).

В Тихвине проживал дядя, купец 2-й гильдии И. В. Лохвицкий. После смерти отца, ее семья становится частыми гостями в Тихвине. В летние месяцы гостила в его имении, расположенном в дер. Галично (ныне Бокситогорский р-н).

В 1892 г. она выходит замуж за В. Бучинского, исполнявшим должность судебного следователя 2-го участка в Тихвине, венчается в Спасо-Пр...

Тэффи Надежда Александровна

Русская писательница и поэтесса, мемуаристка, переводчица. Урожденная Лохвицкая, сестра поэтессы Мирры Лохвицкой. Родилась в Санкт-Петербурге (по другим сведениям в Волынской губ.). С 1908–1913 гг. – постоянный сотрудник юмористического журнала «Сатирикон». Автор юмористических рассказов, стихов, новелл и фельетонов: «Юмористические рассказы» (т. 1-2, 1910), «Дым без огня» (1914), «Неживой зверь» (1916), «Воспоминания» (1931) и др. С 1920 г. жила в эмиграции. В 1930-е гг. создавала автобиографические рассказы, а также литературные портреты известных людей, с которыми ей довелось встречаться (А. Аверченко, З. Гиппиус, Л. Андреев и др.).

В Тихвине проживал дядя, купец 2-й гильдии И. В. Лохвицкий. После смерти отца, ее семья становится частыми гостями в Тихвине. В летние месяцы гостила в его имении, расположенном в дер. Галично (ныне Бокситогорский р-н).

В 1892 г. она выходит замуж за В. Бучинского, исполнявшим должность судебного следователя 2-го участка в Тихвине, венчается в Спасо-Пр...

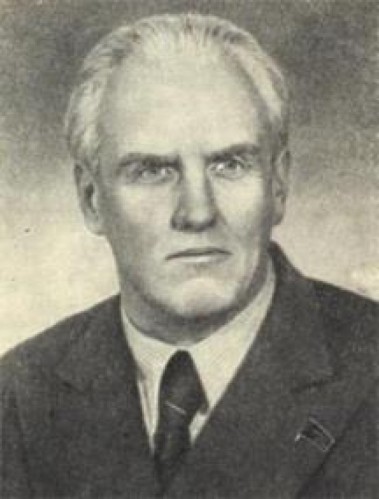

Чепуров Анатолий Николаевич

Советский поэт, переводчик. Родился в г. Духовщина (Смоленская обл.).

Провел детство и окончил школу в г. Лодейное Поле. В 1932 г. семья переехала в Ленинград. В годы ВОВ был политработником и военным журналистом. Сотрудничал в дивизионных газетах 8-й и 54-й армий. Участник военных операций в Невской Дубровке (Всеволожский р-н), на Ораниенбаумском пятачке (Ломоносовский р-н). На Волховском фронте–сотрудник газеты «Ленинский путь», бывал в дер. Карбусель, Дусьево (ныне Кировский р-н), в с. Алеховщина (Лодейнопольский р-н). В боях на Мгинском направлении под ст. Погостье (Кировский р-н) был тяжело ранен.

В 1986 г. в рамках пушкинского праздника посещал Суйду, Кобрино (Гатчинский р-н). Выступил в Суйдинском ДК перед работниками опытно-производственного хозяйства.

Имя А. Н. Чепурова носит Лодейнопольская городская библиотека № 1.

Чепуров Анатолий Николаевич

Советский поэт, переводчик. Родился в г. Духовщина (Смоленская обл.).

Провел детство и окончил школу в г. Лодейное Поле. В 1932 г. семья переехала в Ленинград. В годы ВОВ был политработником и военным журналистом. Сотрудничал в дивизионных газетах 8-й и 54-й армий. Участник военных операций в Невской Дубровке (Всеволожский р-н), на Ораниенбаумском пятачке (Ломоносовский р-н). На Волховском фронте–сотрудник газеты «Ленинский путь», бывал в дер. Карбусель, Дусьево (ныне Кировский р-н), в с. Алеховщина (Лодейнопольский р-н). В боях на Мгинском направлении под ст. Погостье (Кировский р-н) был тяжело ранен.

В 1986 г. в рамках пушкинского праздника посещал Суйду, Кобрино (Гатчинский р-н). Выступил в Суйдинском ДК перед работниками опытно-производственного хозяйства.

Имя А. Н. Чепурова носит Лодейнопольская городская библиотека № 1.

Межиров Александр Петрович

Русский советский поэт и переводчик. Лауреат Государственной премии СССР в области поэзии (1986); лауреат Государственной Премии Грузинской ССР (1987); лауреат премии имени Важа Пшавелы независимого СП Грузии (1999); удостоен Награды Президента Соединенных Штатов Америки У. Клинтона.

Участвовал в обороне Ленинграда. Воевал солдатом, и был заместителем командира стрелковой роты под Синявиным (Кировский р-н) на Ленинградском фронте.

Межиров Александр Петрович

Русский советский поэт и переводчик. Лауреат Государственной премии СССР в области поэзии (1986); лауреат Государственной Премии Грузинской ССР (1987); лауреат премии имени Важа Пшавелы независимого СП Грузии (1999); удостоен Награды Президента Соединенных Штатов Америки У. Клинтона.

Участвовал в обороне Ленинграда. Воевал солдатом, и был заместителем командира стрелковой роты под Синявиным (Кировский р-н) на Ленинградском фронте.

Михайловский Николай Константинович

Русский публицист, социолог, литературный критик, переводчик. Теоретик и идеолог народничества. Родился в г. Мещовске (Калужская обл.). Литературную деятельность начал в 1860 г. Сотрудничал в журнале «Отечественные записки» (1868–1884), с 1877 г. один из его редакторов, позднее – в журнале «Северный вестник» и «Русская мысль», в газете «Русские ведомости». С 1892 г. один из редактор журнала «Русское богатство». Автор работ «Что такое прогресс?», «Теория Дарвина и общественная наука», «Борьба за индивидуальность», «Письма о правде и неправде», «Письма социалиста», «Герои и толпа» и др. С конца 1870-х гг. сотрудничал с партией «Народная воля», оказал большое воздействие на идеологию легального народничества и партии эсеров.

В 1891 г. Н. К. Михайловский проживал в имении Любань-Горка (Любань). В стихотворении «Там за речкой кладбище в березках» (1874 г.), описано появившееся кладбище в Любани.

Михайловский Николай Константинович

Русский публицист, социолог, литературный критик, переводчик. Теоретик и идеолог народничества. Родился в г. Мещовске (Калужская обл.). Литературную деятельность начал в 1860 г. Сотрудничал в журнале «Отечественные записки» (1868–1884), с 1877 г. один из его редакторов, позднее – в журнале «Северный вестник» и «Русская мысль», в газете «Русские ведомости». С 1892 г. один из редактор журнала «Русское богатство». Автор работ «Что такое прогресс?», «Теория Дарвина и общественная наука», «Борьба за индивидуальность», «Письма о правде и неправде», «Письма социалиста», «Герои и толпа» и др. С конца 1870-х гг. сотрудничал с партией «Народная воля», оказал большое воздействие на идеологию легального народничества и партии эсеров.

В 1891 г. Н. К. Михайловский проживал в имении Любань-Горка (Любань). В стихотворении «Там за речкой кладбище в березках» (1874 г.), описано появившееся кладбище в Любани.

Набоков Владимир Владимирович

Русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед, энтомолог. Сын политика В. Набокова. Родился в Санкт-Петербурге. Большую часть своей жизни провел в эмиграции. Писал на русском и английском языках. Творческое наследие охватывает все литературные жанры – лирику, драматургию, критику, эссеистику, однако с наибольшей силой и яркостью его творческая индивидуальность реализовалась в жанре романа: «Защита Лужина», «Король, дама, валет», «Камера-обскура», «Приглашение на казнь», «Лолита» и др. Переводил на английский язык русскую классическую поэзию «Евгения Онегина» А. Пушкина, «Слово о полку Игореве». Помимо литературы, Набоков всю жизнь увлекался энтомологией. Он был не только коллекционером, но и профессиональным энтомологом: открыл 20 видов бабочек и дал им названия.

Детство и отрочество провел в родовых имениях Батово, Выра и Рождествено (Гатчинский р-н). Осенью 1916 г. В. Набоков получил имение Рождествено (Гатчинский р-н) и миллионное наследство от В. И. Рукавишник...

Набоков Владимир Владимирович

Русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед, энтомолог. Сын политика В. Набокова. Родился в Санкт-Петербурге. Большую часть своей жизни провел в эмиграции. Писал на русском и английском языках. Творческое наследие охватывает все литературные жанры – лирику, драматургию, критику, эссеистику, однако с наибольшей силой и яркостью его творческая индивидуальность реализовалась в жанре романа: «Защита Лужина», «Король, дама, валет», «Камера-обскура», «Приглашение на казнь», «Лолита» и др. Переводил на английский язык русскую классическую поэзию «Евгения Онегина» А. Пушкина, «Слово о полку Игореве». Помимо литературы, Набоков всю жизнь увлекался энтомологией. Он был не только коллекционером, но и профессиональным энтомологом: открыл 20 видов бабочек и дал им названия.

Детство и отрочество провел в родовых имениях Батово, Выра и Рождествено (Гатчинский р-н). Осенью 1916 г. В. Набоков получил имение Рождествено (Гатчинский р-н) и миллионное наследство от В. И. Рукавишник...

Нежинцев Евгений Саввич

Поэт, переводчик. Родился в Киеве. Автор нескольких стихотворных сборников, переводов. После окончания Киевского индустриального института работал в железнодорожных мастерских и являлся рабкором газеты «Пролетарская правда». Выступил в печати в начале 20-х гг.

В 1927 г. был направлен на строительство Волховской ГЭС, откуда привез поэму «Волховстрой», которая получила премию. Затем переведен в Ленинградна должность инженера Ленэнерго. После начала Великой Отечественной войны Нежинцев ушел добровольцем в отряд народного ополчения, но из-за болезни на фронт не попал. Погиб в блокаду.

Нежинцев Евгений Саввич

Поэт, переводчик. Родился в Киеве. Автор нескольких стихотворных сборников, переводов. После окончания Киевского индустриального института работал в железнодорожных мастерских и являлся рабкором газеты «Пролетарская правда». Выступил в печати в начале 20-х гг.

В 1927 г. был направлен на строительство Волховской ГЭС, откуда привез поэму «Волховстрой», которая получила премию. Затем переведен в Ленинградна должность инженера Ленэнерго. После начала Великой Отечественной войны Нежинцев ушел добровольцем в отряд народного ополчения, но из-за болезни на фронт не попал. Погиб в блокаду.

Нечаев-Мальцев Георгий Степанович

Российский предприниматель, благотворитель и меценат, обер-гофмейстер (1907). Родился в с. Полибино (Липецкая обл.). Служил в главном архиве Министерства иностранных дел, был переводчиком и ездил с дипломатическими поручениями в Европу. Владелец заводов и фабрик. Организатор и создатель Музея изящных искусств в Москве (ГМИИ им. А. С. Пушкина). Инициатор и спонсор строительства многих хамов и благотворительных заведений. Почетный член Московского археологического общества, Императорской Академии художеств (1902).

Имел под Любанью и окрестностях 2000 десятин (дер. Червино, Кривино, Новая деревня; Тосненский р-н). В 1890 г. основал Тигодский стекольный завод, при дер. Червино, где производилось оконное стекло, бутылки из местного сырья – квартицитного песка. При заводе имелось училище. Неоднократно жертвовал деньги на постройку храма св. блг. Вел. Кн. Александра Невского в дер.Червинская Лука, близ своего завода.

Нечаев-Мальцев Георгий Степанович

Российский предприниматель, благотворитель и меценат, обер-гофмейстер (1907). Родился в с. Полибино (Липецкая обл.). Служил в главном архиве Министерства иностранных дел, был переводчиком и ездил с дипломатическими поручениями в Европу. Владелец заводов и фабрик. Организатор и создатель Музея изящных искусств в Москве (ГМИИ им. А. С. Пушкина). Инициатор и спонсор строительства многих хамов и благотворительных заведений. Почетный член Московского археологического общества, Императорской Академии художеств (1902).

Имел под Любанью и окрестностях 2000 десятин (дер. Червино, Кривино, Новая деревня; Тосненский р-н). В 1890 г. основал Тигодский стекольный завод, при дер. Червино, где производилось оконное стекло, бутылки из местного сырья – квартицитного песка. При заводе имелось училище. Неоднократно жертвовал деньги на постройку храма св. блг. Вел. Кн. Александра Невского в дер.Червинская Лука, близ своего завода.

Птицын Григорий Викторович

Переводчик. Родился в Гатчине. Детство провел в Костроме. Окончил таджикское отделение Ленинградского университета (1937), учился в аспирантуре при Эрмитаже. Переводил восточных автором, таджикских поэтов и прозаиков. Участник советско-финской войны. По ходатайству академика Л. А. Орбели был отозван из армии как специалист. Погиб от дистрофии.

Птицын Григорий Викторович

Переводчик. Родился в Гатчине. Детство провел в Костроме. Окончил таджикское отделение Ленинградского университета (1937), учился в аспирантуре при Эрмитаже. Переводил восточных автором, таджикских поэтов и прозаиков. Участник советско-финской войны. По ходатайству академика Л. А. Орбели был отозван из армии как специалист. Погиб от дистрофии.

Рождественский Роберт Иванович

Поэт и переводчик, автор песен. Настоящее имя Роберт Станиславович Петкевич. Родился в с. Косиха (Алтайский край). Окончил Литературный институт им. М. Горького (1956). В 1955 г. в Карелии издается книга молодого поэта «Флаги весны». Год спустя здесь же выходит поэма «Моя любовь». За время учёбы в институте выпустил в свет сборники стихов «Флаги весны» (1955) и «Испытание» (1956), напечатал поэму «Моя любовь» (1955). В 1955 г. во время практики на Алтае познакомился со студентом консерватории А. Флярковским, с которым была создана первая песня поэта Рождественского – «Твое окно». Рождественский – автор текстов и песен для и кино– и телефильмов: «Огромное небо», «Стань таким, как я хочу», «Песня неуловимых мстителей», «Погоня», «Где–то далеко», «Ноктюрн», «Мгновения», «Позвони мне, позвони», «Сладка ягода».

В 1970 г. выступал на IV Всесоюзном слете пионеров у памятника «Цветок жизни» во Всеволожском р-не.

Рождественский Роберт Иванович

Поэт и переводчик, автор песен. Настоящее имя Роберт Станиславович Петкевич. Родился в с. Косиха (Алтайский край). Окончил Литературный институт им. М. Горького (1956). В 1955 г. в Карелии издается книга молодого поэта «Флаги весны». Год спустя здесь же выходит поэма «Моя любовь». За время учёбы в институте выпустил в свет сборники стихов «Флаги весны» (1955) и «Испытание» (1956), напечатал поэму «Моя любовь» (1955). В 1955 г. во время практики на Алтае познакомился со студентом консерватории А. Флярковским, с которым была создана первая песня поэта Рождественского – «Твое окно». Рождественский – автор текстов и песен для и кино– и телефильмов: «Огромное небо», «Стань таким, как я хочу», «Песня неуловимых мстителей», «Погоня», «Где–то далеко», «Ноктюрн», «Мгновения», «Позвони мне, позвони», «Сладка ягода».

В 1970 г. выступал на IV Всесоюзном слете пионеров у памятника «Цветок жизни» во Всеволожском р-не.

Случевский Константин Константинович

Русский поэт и прозаик, драматург, переводчик. Редактор газеты «Правительственный вестник», член ученого комитета Министерства Народного Просвещения, член Совета МВД (с нояб. 1902).

Действительный член Русского географического общества, историограф вел. кн. Владимира Александровича. Сопровождал его в путешествиях, в т. ч. и по территории современной Ленинградской области. Сделанные Случевским описания путешествия затем вышли отдельными изданиями «По северу России» (1897 г.), затем объединенные под общим названием «По Северо-Западу России». Во время первого путешествия 1884 г. он посетил Онежское озеро, Вознесенье (ныне г. п. Подпорожского р-на), Лодейное Поле, далее направился на пароходе по Ладожскому озеру до Новой Ладоги (Волховский р-н), Шлиссельбург и др. В 1887 г. посетил Лугу, Тихвин и снова побывал в Приладожье.

Случевский Константин Константинович

Русский поэт и прозаик, драматург, переводчик. Редактор газеты «Правительственный вестник», член ученого комитета Министерства Народного Просвещения, член Совета МВД (с нояб. 1902).

Действительный член Русского географического общества, историограф вел. кн. Владимира Александровича. Сопровождал его в путешествиях, в т. ч. и по территории современной Ленинградской области. Сделанные Случевским описания путешествия затем вышли отдельными изданиями «По северу России» (1897 г.), затем объединенные под общим названием «По Северо-Западу России». Во время первого путешествия 1884 г. он посетил Онежское озеро, Вознесенье (ныне г. п. Подпорожского р-на), Лодейное Поле, далее направился на пароходе по Ладожскому озеру до Новой Ладоги (Волховский р-н), Шлиссельбург и др. В 1887 г. посетил Лугу, Тихвин и снова побывал в Приладожье.

Смеляков Ярослав Васильевич

Российский поэт, переводчик. Родился в г. Луцк (Украина). Окончил полиграфическую фабрично-заводскую школу (1931), в том же году дебютировал в печати. В 1932 г. вышел его первый сборник «Работа и любовь», который набирал сам, работая в типографии. В 1934–1937 гг. репрессирован. Несколько лет работал в редакциях газет, был репортером, писал заметки и фельетоны. Участник Великой Отечественной войны. С июня по ноябрь 1941 был рядовым на Северном и Карельском фронтах. Попал в окружение, оказался в финском плену, где пробыл до 1944 г. Находился в лагере военнопленных № 20 в Ряйсяля (ныне пос. Мельниково, Приозерский р-н). Впоследствии еще дважды был репрессирован, в 1956 г. реабилитирован. Автор сборников «Кремлевские ели, «Избранные стихи», цикла стихов «Разговор о главном», «День России», поэм «Строгая любовь», «Молодые люди» и др. Выступал как переводчик, автор публицистических и критических статей. Среди наиболее известных стихотворений – «Хорошая девочка Лида», «Если я заболею…».

Был...

Смеляков Ярослав Васильевич

Российский поэт, переводчик. Родился в г. Луцк (Украина). Окончил полиграфическую фабрично-заводскую школу (1931), в том же году дебютировал в печати. В 1932 г. вышел его первый сборник «Работа и любовь», который набирал сам, работая в типографии. В 1934–1937 гг. репрессирован. Несколько лет работал в редакциях газет, был репортером, писал заметки и фельетоны. Участник Великой Отечественной войны. С июня по ноябрь 1941 был рядовым на Северном и Карельском фронтах. Попал в окружение, оказался в финском плену, где пробыл до 1944 г. Находился в лагере военнопленных № 20 в Ряйсяля (ныне пос. Мельниково, Приозерский р-н). Впоследствии еще дважды был репрессирован, в 1956 г. реабилитирован. Автор сборников «Кремлевские ели, «Избранные стихи», цикла стихов «Разговор о главном», «День России», поэм «Строгая любовь», «Молодые люди» и др. Выступал как переводчик, автор публицистических и критических статей. Среди наиболее известных стихотворений – «Хорошая девочка Лида», «Если я заболею…».

Был...

Тихонов Николай Семенович

Русский советский поэт, писатель, переводчик и общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1966). Родился в Санкт-Петербурге. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1920-е гг. был членом литературного объединения «Серапионовы братья», одним из создателей литературного содружества «Островитяне». Занимался переводами грузинских, армянских, дагестанских поэтов. Автор сборников: «Орда», «Брага» (1922), «Двенадцать баллад» (1925), «Тень друга» (1935), «Два потока» (1951), «Кочевники» (1931), «Белое чудо» (1956), «Шесть колонн» (1968) и др.

Участник советско-финляндской войны (1939–1940). В качестве фронтового корреспондента возглавлял группу писателей при газете «На страже Родины». Находился в зоне боевых действий на Карельском перешейке. В его воспоминаниях фигурируют Липпола (Приозерский р-н) и Выборг. Все это нашло отражение в цикле стихов «Палатка под Выборгом» Во время Великой Отечественной войны находился в Ленинграде, работал как журналист, выступал по радио, возгл...

Тихонов Николай Семенович

Русский советский поэт, писатель, переводчик и общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1966). Родился в Санкт-Петербурге. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1920-е гг. был членом литературного объединения «Серапионовы братья», одним из создателей литературного содружества «Островитяне». Занимался переводами грузинских, армянских, дагестанских поэтов. Автор сборников: «Орда», «Брага» (1922), «Двенадцать баллад» (1925), «Тень друга» (1935), «Два потока» (1951), «Кочевники» (1931), «Белое чудо» (1956), «Шесть колонн» (1968) и др.

Участник советско-финляндской войны (1939–1940). В качестве фронтового корреспондента возглавлял группу писателей при газете «На страже Родины». Находился в зоне боевых действий на Карельском перешейке. В его воспоминаниях фигурируют Липпола (Приозерский р-н) и Выборг. Все это нашло отражение в цикле стихов «Палатка под Выборгом» Во время Великой Отечественной войны находился в Ленинграде, работал как журналист, выступал по радио, возгл...

Тынянов Юрий Николаевич

Русский писатель, литературовед и критик, сценарист, переводчик. Родился в г. Режица (Резекне, Латвия). С 1918 г. член ОПОЯЗа, где вносит свой вклад в создание научного литературоведения. В 1921–1930 гг. – профессор Института истории искусств. В 1920-е гг. выступает как литературовед и литературный критик. Написал сценарии к нескольким немых фильмов: «Шинель» (1926), «СВД» (1927) и др. В те же годы он начинает писать профессиональную прозу: романы «Кюхля» (1925), «Смерть Вазир-Мухтара» (1927), «Пушкин» (1935–1943, не окончен), рассказы и повести «Подпоручик Киже» (1927) и др.

Несколько летних сезонов в конце 1920-х – начале 1940-х гг. отдыхал вместе с семьей в Луге. В предвоенные годы построил себе дачу на берегу озера Омчино и жил там летом в 1938–1941 гг. Вполне возможно, что именно здесь он делал наброски к роману «Пушкин», а также писал статьи «Проза Пушкина» (1937) и «Безымянная любовь» (1939). На даче он узнал о начале Великой Отечественной войны.

В августе 1941 г. был эвакуир...

Тынянов Юрий Николаевич

Русский писатель, литературовед и критик, сценарист, переводчик. Родился в г. Режица (Резекне, Латвия). С 1918 г. член ОПОЯЗа, где вносит свой вклад в создание научного литературоведения. В 1921–1930 гг. – профессор Института истории искусств. В 1920-е гг. выступает как литературовед и литературный критик. Написал сценарии к нескольким немых фильмов: «Шинель» (1926), «СВД» (1927) и др. В те же годы он начинает писать профессиональную прозу: романы «Кюхля» (1925), «Смерть Вазир-Мухтара» (1927), «Пушкин» (1935–1943, не окончен), рассказы и повести «Подпоручик Киже» (1927) и др.

Несколько летних сезонов в конце 1920-х – начале 1940-х гг. отдыхал вместе с семьей в Луге. В предвоенные годы построил себе дачу на берегу озера Омчино и жил там летом в 1938–1941 гг. Вполне возможно, что именно здесь он делал наброски к роману «Пушкин», а также писал статьи «Проза Пушкина» (1937) и «Безымянная любовь» (1939). На даче он узнал о начале Великой Отечественной войны.

В августе 1941 г. был эвакуир...

Тэффи Надежда Александровна

Русская писательница и поэтесса, мемуаристка, переводчица. Урожденная Лохвицкая, сестра поэтессы Мирры Лохвицкой. Родилась в Санкт-Петербурге (по другим сведениям в Волынской губ.). С 1908–1913 гг. – постоянный сотрудник юмористического журнала «Сатирикон». Автор юмористических рассказов, стихов, новелл и фельетонов: «Юмористические рассказы» (т. 1-2, 1910), «Дым без огня» (1914), «Неживой зверь» (1916), «Воспоминания» (1931) и др. С 1920 г. жила в эмиграции. В 1930-е гг. создавала автобиографические рассказы, а также литературные портреты известных людей, с которыми ей довелось встречаться (А. Аверченко, З. Гиппиус, Л. Андреев и др.).

В Тихвине проживал дядя, купец 2-й гильдии И. В. Лохвицкий. После смерти отца, ее семья становится частыми гостями в Тихвине. В летние месяцы гостила в его имении, расположенном в дер. Галично (ныне Бокситогорский р-н).

В 1892 г. она выходит замуж за В. Бучинского, исполнявшим должность судебного следователя 2-го участка в Тихвине, венчается в Спасо-Пр...

Тэффи Надежда Александровна

Русская писательница и поэтесса, мемуаристка, переводчица. Урожденная Лохвицкая, сестра поэтессы Мирры Лохвицкой. Родилась в Санкт-Петербурге (по другим сведениям в Волынской губ.). С 1908–1913 гг. – постоянный сотрудник юмористического журнала «Сатирикон». Автор юмористических рассказов, стихов, новелл и фельетонов: «Юмористические рассказы» (т. 1-2, 1910), «Дым без огня» (1914), «Неживой зверь» (1916), «Воспоминания» (1931) и др. С 1920 г. жила в эмиграции. В 1930-е гг. создавала автобиографические рассказы, а также литературные портреты известных людей, с которыми ей довелось встречаться (А. Аверченко, З. Гиппиус, Л. Андреев и др.).

В Тихвине проживал дядя, купец 2-й гильдии И. В. Лохвицкий. После смерти отца, ее семья становится частыми гостями в Тихвине. В летние месяцы гостила в его имении, расположенном в дер. Галично (ныне Бокситогорский р-н).

В 1892 г. она выходит замуж за В. Бучинского, исполнявшим должность судебного следователя 2-го участка в Тихвине, венчается в Спасо-Пр...

Чепуров Анатолий Николаевич

Советский поэт, переводчик. Родился в г. Духовщина (Смоленская обл.).

Провел детство и окончил школу в г. Лодейное Поле. В 1932 г. семья переехала в Ленинград. В годы ВОВ был политработником и военным журналистом. Сотрудничал в дивизионных газетах 8-й и 54-й армий. Участник военных операций в Невской Дубровке (Всеволожский р-н), на Ораниенбаумском пятачке (Ломоносовский р-н). На Волховском фронте–сотрудник газеты «Ленинский путь», бывал в дер. Карбусель, Дусьево (ныне Кировский р-н), в с. Алеховщина (Лодейнопольский р-н). В боях на Мгинском направлении под ст. Погостье (Кировский р-н) был тяжело ранен.

В 1986 г. в рамках пушкинского праздника посещал Суйду, Кобрино (Гатчинский р-н). Выступил в Суйдинском ДК перед работниками опытно-производственного хозяйства.

Имя А. Н. Чепурова носит Лодейнопольская городская библиотека № 1.

Чепуров Анатолий Николаевич

Советский поэт, переводчик. Родился в г. Духовщина (Смоленская обл.).

Провел детство и окончил школу в г. Лодейное Поле. В 1932 г. семья переехала в Ленинград. В годы ВОВ был политработником и военным журналистом. Сотрудничал в дивизионных газетах 8-й и 54-й армий. Участник военных операций в Невской Дубровке (Всеволожский р-н), на Ораниенбаумском пятачке (Ломоносовский р-н). На Волховском фронте–сотрудник газеты «Ленинский путь», бывал в дер. Карбусель, Дусьево (ныне Кировский р-н), в с. Алеховщина (Лодейнопольский р-н). В боях на Мгинском направлении под ст. Погостье (Кировский р-н) был тяжело ранен.

В 1986 г. в рамках пушкинского праздника посещал Суйду, Кобрино (Гатчинский р-н). Выступил в Суйдинском ДК перед работниками опытно-производственного хозяйства.

Имя А. Н. Чепурова носит Лодейнопольская городская библиотека № 1.