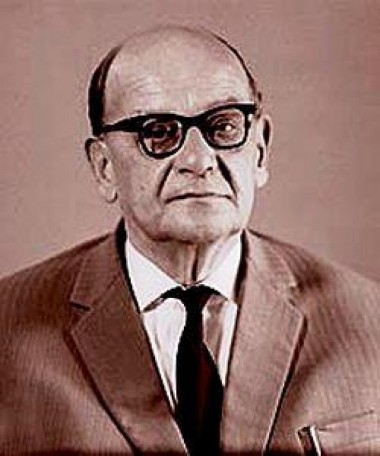

Жирмунский Виктор Максимович

Российский лингвист и литературовед, фольклорист, доктор филологических наук, профессор, академик АН СССР, член-корреспондент многих зарубежных АН. Родился в Санкт-Петербурге. Преподавал в Петербургском университете (1915–1917, 1919–1949) и в других вузах. В 1935–1950 гг. в Институте русской литературы заведовал зарубежным отделом, сотрудничал в различных научных учреждениях, в том числе в Институте языкознания АН СССР. Исследователь проблем общего, германского и тюркского языкознания, диалектологии. Труды по теории литературы, поэтике, стиховедению, фольклору, истории западной и русской литературы. В 1930–е гг. был три раза арестован. С 1957 г. вплоть до смерти – заведующий сектором индоевропейских языков ЛОИ института языкознания АНСССР.

Во время поездки с родителями в Германию, летом 1903 г., проезжал по территории Лужский уезда. В своем дневнике оставил впечатления о ст. Мшинская, Преображенская (ныне Толмачево), р. Луги и об остановке на станции г. Луга.

Неоднократно посещал с...

Жирмунский Виктор Максимович

Российский лингвист и литературовед, фольклорист, доктор филологических наук, профессор, академик АН СССР, член-корреспондент многих зарубежных АН. Родился в Санкт-Петербурге. Преподавал в Петербургском университете (1915–1917, 1919–1949) и в других вузах. В 1935–1950 гг. в Институте русской литературы заведовал зарубежным отделом, сотрудничал в различных научных учреждениях, в том числе в Институте языкознания АН СССР. Исследователь проблем общего, германского и тюркского языкознания, диалектологии. Труды по теории литературы, поэтике, стиховедению, фольклору, истории западной и русской литературы. В 1930–е гг. был три раза арестован. С 1957 г. вплоть до смерти – заведующий сектором индоевропейских языков ЛОИ института языкознания АНСССР.

Во время поездки с родителями в Германию, летом 1903 г., проезжал по территории Лужский уезда. В своем дневнике оставил впечатления о ст. Мшинская, Преображенская (ныне Толмачево), р. Луги и об остановке на станции г. Луга.

Неоднократно посещал с...

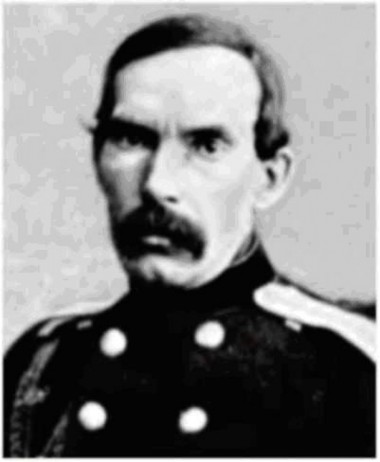

Загорский Петр Андреевич

Академик, действительный статский советник, выдающийся русский анатом, создатель первой анатомической школы в России, автор многочисленных трудов по анатомии и физиологии. В 1785 г. окончил медико-хирургическое училище в Петербурге при сухопутном военном госпитале. С 1787 г. работал прозектором анатомии при Петербургском медико-хирургическом училище, где собирал материал, давший ему возможность впоследствии написать первый русский учебник по анатомии. С 1799 г. работал в Медико-хирургической академии, где читал курс лекций по анатомии и физиологии.

Загорский был назначен на должность доктора Шлиссельбургского уезда, где проработал три года. Много времени отдавал организации и становлению земской медицины.

Загорский Петр Андреевич

Академик, действительный статский советник, выдающийся русский анатом, создатель первой анатомической школы в России, автор многочисленных трудов по анатомии и физиологии. В 1785 г. окончил медико-хирургическое училище в Петербурге при сухопутном военном госпитале. С 1787 г. работал прозектором анатомии при Петербургском медико-хирургическом училище, где собирал материал, давший ему возможность впоследствии написать первый русский учебник по анатомии. С 1799 г. работал в Медико-хирургической академии, где читал курс лекций по анатомии и физиологии.

Загорский был назначен на должность доктора Шлиссельбургского уезда, где проработал три года. Много времени отдавал организации и становлению земской медицины.

Зобов Николай Матвеевич

Лесовод, профессор лесной таксации, попу¬ляризатор естественно-научных знаний. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургский лесной и межевой институт (1843). Принимал участие в первом лесоустройстве Лисинского учебного лесничества (1841). С 1844–1858 гг. служил в Казанской губернии, сперва цивильским подлесничим, затем мамадышским и свияжским лесничим. В 1858 г. переехал в Санкт-Петербург, стал Ученым секретарем Специального по лесной части комитета и редактором «Газеты лесоводства и охоты». В 1860 г. вернулся в Лисинское лесное училище (Тосненскийр-н), где преподавал ботанику и естественную историю. В 1864 г. – инспектор Лисинского учебного лесничества. В Лисино подготовил и издал учебник «Начальные основания ботаники» и «Беседы о природе». С 1869 г. – ординарный профессор кафедры лесной таксации и лесной технологии Санкт-Петербургского земледельческого института. Автор сочинений: «Начальные основы ботаники», «Лесная таксация и лесоустройство».

Зобов Николай Матвеевич

Лесовод, профессор лесной таксации, попу¬ляризатор естественно-научных знаний. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургский лесной и межевой институт (1843). Принимал участие в первом лесоустройстве Лисинского учебного лесничества (1841). С 1844–1858 гг. служил в Казанской губернии, сперва цивильским подлесничим, затем мамадышским и свияжским лесничим. В 1858 г. переехал в Санкт-Петербург, стал Ученым секретарем Специального по лесной части комитета и редактором «Газеты лесоводства и охоты». В 1860 г. вернулся в Лисинское лесное училище (Тосненскийр-н), где преподавал ботанику и естественную историю. В 1864 г. – инспектор Лисинского учебного лесничества. В Лисино подготовил и издал учебник «Начальные основания ботаники» и «Беседы о природе». С 1869 г. – ординарный профессор кафедры лесной таксации и лесной технологии Санкт-Петербургского земледельческого института. Автор сочинений: «Начальные основы ботаники», «Лесная таксация и лесоустройство».

Ивановский Дмитрий Иосифович

Уроженец дер. Низы (Сланцевский р-н). Российский физиолог растений и микробиолог, один из основоположников вирусологии. Впервые в 1892 г. открыл возбудителя табачной мозаики, названный впоследствии вирусом. В 1895-1900 гг. преподавал в Петербургском университете, который ранее окончил. Ивановский подготовил учебник по физиологии растений. Имя Д. И. Ивановского присвоено Московскому институту вирусологии.

Ивановский Дмитрий Иосифович

Уроженец дер. Низы (Сланцевский р-н). Российский физиолог растений и микробиолог, один из основоположников вирусологии. Впервые в 1892 г. открыл возбудителя табачной мозаики, названный впоследствии вирусом. В 1895-1900 гг. преподавал в Петербургском университете, который ранее окончил. Ивановский подготовил учебник по физиологии растений. Имя Д. И. Ивановского присвоено Московскому институту вирусологии.

Ильин Алексей Афиногенович

Родился в родовом имении отца под Шлиссельбургом (Кировский р-н). Генерал-лейтенант Генерального штаба, картограф, издатель. В 1859 г. основал в Петербурге лучшую картографическую фабрику России, где издавал карты и атласы. В середине 19 в. Ильин владел имением Сари (ныне Шум, Кировский р-н), также он прикупил у А. Кавоса часть усадьбы в селе Васильково (Кировский район). Впоследствии приобрел у Куломзиной соседнее село с усадьбой Мухино (Кировский р-н). Он преобразовал всю усадьбу, увеличил ее, в 1876 г. пожертвовал средства на перестройку Сарской Покровской церкви, где и был впоследствии похоронен в фамильном склепе.

Ильин Алексей Афиногенович

Родился в родовом имении отца под Шлиссельбургом (Кировский р-н). Генерал-лейтенант Генерального штаба, картограф, издатель. В 1859 г. основал в Петербурге лучшую картографическую фабрику России, где издавал карты и атласы. В середине 19 в. Ильин владел имением Сари (ныне Шум, Кировский р-н), также он прикупил у А. Кавоса часть усадьбы в селе Васильково (Кировский район). Впоследствии приобрел у Куломзиной соседнее село с усадьбой Мухино (Кировский р-н). Он преобразовал всю усадьбу, увеличил ее, в 1876 г. пожертвовал средства на перестройку Сарской Покровской церкви, где и был впоследствии похоронен в фамильном склепе.

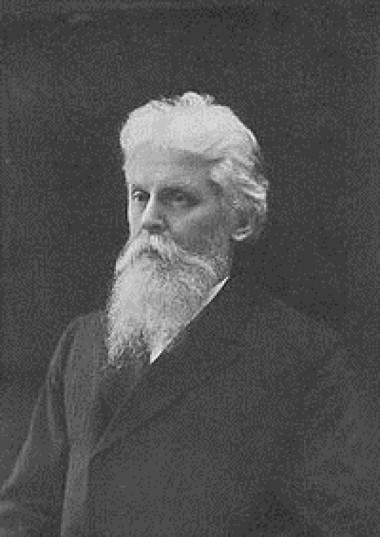

Иностранцев Александр Александрович

Профессор, руководитель кафедрой исторической геологии Санкт-Петербургского университета, ученый-естественник, геолог, исследователь неолита Приладожья. А. А. Иностранцев участвовал в комплексном археолого-естественно-научном исследовании «Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера» (1892). В течение 40 лет А. А. Иностранцев собирал экспонаты, которые были обнаружены при постройке Сясьского и Свирского каналов. Найдено большое количество изделий домашнего обихода и охоты из камня, орнаментированных женских и мужских украшений. Коллекция профессора А. А. Иностранцева считалась одной из богатейшей в царской России. Экспонаты переданы в музей Санкт–Петербургского университета.

В конце 19 в. А. А. Иностранцев привозил на познавательные экскурсии учащихся студентов к берегам рек Тосны и Саблинки (Тосненский р-н).

Имел дачу в с. Ивановском (у Невских порогов).

Иностранцев Александр Александрович

Профессор, руководитель кафедрой исторической геологии Санкт-Петербургского университета, ученый-естественник, геолог, исследователь неолита Приладожья. А. А. Иностранцев участвовал в комплексном археолого-естественно-научном исследовании «Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера» (1892). В течение 40 лет А. А. Иностранцев собирал экспонаты, которые были обнаружены при постройке Сясьского и Свирского каналов. Найдено большое количество изделий домашнего обихода и охоты из камня, орнаментированных женских и мужских украшений. Коллекция профессора А. А. Иностранцева считалась одной из богатейшей в царской России. Экспонаты переданы в музей Санкт–Петербургского университета.

В конце 19 в. А. А. Иностранцев привозил на познавательные экскурсии учащихся студентов к берегам рек Тосны и Саблинки (Тосненский р-н).

Имел дачу в с. Ивановском (у Невских порогов).

Калитин Николай Николаевич

Физик, метеоролог, основатель советской актинометрии, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Родился в дер. Сырковицы (Волосовский р-н) в семье сельского учителя. Начальное образование он получил от отца дома, среднее — в Царскосельской гимназии, которую окончил в 1904 г. С 1911 г. работал в Главной физической обсерватории, где затем руководил отделом актинометрии и атмосферной оптики. Учился в г. Павловске а затем там и работал до 1941 г.

В начале Первой Мировой войны он был призван на военную службу и назначен преподавателем в Гатчинскую авиационную школу. Обучая курсантов метеорологии, аэрологии и аэронавигации, Калитин сам учился летному делу. Получив звание пилота, он летал на самолетах, свободных аэростатах и дирижаблях, состоя на службе в Высшей военной воздухоплавательной школе.

В блокаду был эвакуирован из Ленинграда в Свердловск. После войны неоднократно посещал строящееся здание Института актинометрии возле Главной геофизической обсерватории в Воейково (Всеволожский р...

Калитин Николай Николаевич

Физик, метеоролог, основатель советской актинометрии, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Родился в дер. Сырковицы (Волосовский р-н) в семье сельского учителя. Начальное образование он получил от отца дома, среднее — в Царскосельской гимназии, которую окончил в 1904 г. С 1911 г. работал в Главной физической обсерватории, где затем руководил отделом актинометрии и атмосферной оптики. Учился в г. Павловске а затем там и работал до 1941 г.

В начале Первой Мировой войны он был призван на военную службу и назначен преподавателем в Гатчинскую авиационную школу. Обучая курсантов метеорологии, аэрологии и аэронавигации, Калитин сам учился летному делу. Получив звание пилота, он летал на самолетах, свободных аэростатах и дирижаблях, состоя на службе в Высшей военной воздухоплавательной школе.

В блокаду был эвакуирован из Ленинграда в Свердловск. После войны неоднократно посещал строящееся здание Института актинометрии возле Главной геофизической обсерватории в Воейково (Всеволожский р...

Капица Петр Леонидович

Советский физик, член-корреспондент, член Президиума Академии наук СССР. Родился в Кронштадте (ныне в черте г. Санкт-Петербург). Основатель и директор Института физических проблем (ИФП). Один из основателей Московского физико-технического института. Первый заведующий кафедрой физики низких температур физического факультета МГУ. Лауреат Нобелевской премии по физике (1978) за открытие явления сверхтекучестижидкого гелия, ввел в научный обиход термин «сверхтекучесть». Известен также работами в области физики низких температур, изучении сверхсильных магнитных полей и удержания высокотемпературной плазмы.

Капица П. Л. отдыхал в Сусанино (Гатчинский р-н).

Капица Петр Леонидович

Советский физик, член-корреспондент, член Президиума Академии наук СССР. Родился в Кронштадте (ныне в черте г. Санкт-Петербург). Основатель и директор Института физических проблем (ИФП). Один из основателей Московского физико-технического института. Первый заведующий кафедрой физики низких температур физического факультета МГУ. Лауреат Нобелевской премии по физике (1978) за открытие явления сверхтекучестижидкого гелия, ввел в научный обиход термин «сверхтекучесть». Известен также работами в области физики низких температур, изучении сверхсильных магнитных полей и удержания высокотемпературной плазмы.

Капица П. Л. отдыхал в Сусанино (Гатчинский р-н).

Каргер Михаил Константинович

Историк архитектуры, археолог, профессор Академии художеств. Родился в Казани. В 1923 г. закончил Петроградский университет и был оставлен при нем для продолжения научной работы, связанной с историей средневекового искусства. С 1929 г. научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры, впоследствии заведующий отделом древнерусского искусства Государственного Русского музея. Основной круг изучения – памятники древнерусского зодчества, включая Ладогу. Во время раскопок Никольского собора обнаружил фундамент храма XII в. (Староладожский Никольский мужской монастырь). В середине 1930-х гг. также работал в Новгороде. С 1937–1950 гг. в Ленинградской академии художеств, где был одним из организаторов факультета истории и теории искусств, с 1938 г. заведовал кафедрой русского искусства, с 1939 г. зам. директора по научной и учебной работе.

В начале Великой Отечественной войны в 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Какое-то время его полк стоял в дер. Куземкино (Кингисеп...

Каргер Михаил Константинович

Историк архитектуры, археолог, профессор Академии художеств. Родился в Казани. В 1923 г. закончил Петроградский университет и был оставлен при нем для продолжения научной работы, связанной с историей средневекового искусства. С 1929 г. научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры, впоследствии заведующий отделом древнерусского искусства Государственного Русского музея. Основной круг изучения – памятники древнерусского зодчества, включая Ладогу. Во время раскопок Никольского собора обнаружил фундамент храма XII в. (Староладожский Никольский мужской монастырь). В середине 1930-х гг. также работал в Новгороде. С 1937–1950 гг. в Ленинградской академии художеств, где был одним из организаторов факультета истории и теории искусств, с 1938 г. заведовал кафедрой русского искусства, с 1939 г. зам. директора по научной и учебной работе.

В начале Великой Отечественной войны в 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Какое-то время его полк стоял в дер. Куземкино (Кингисеп...

Карху Эйно Генрихович

Главный научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра (КНЦ). Его родители были высланы в Хибины (Мурманская обл.) и он, будучи ребенком, жил у родственников в дер. Алакюля прихода Хиетамяки (Ломоносовский р-н). Впоследствии окончил Петрозаводский государственный университет, доктор филологических наук; с 1956 г. работал в Институте языка, литературы и истории КНЦ РАН. Заслуженный деятель науки РФ и Республики Карелия; основные направления профессиональной деятельности: история литературы Финляндии, финско-русские литературные связи, карело-финский фольклор; опубликовал 12 книг и более 250 научных статей; награжден орденами Отечественной войны II степени, "Знак Почета", медалями.

Карху Эйно Генрихович

Главный научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра (КНЦ). Его родители были высланы в Хибины (Мурманская обл.) и он, будучи ребенком, жил у родственников в дер. Алакюля прихода Хиетамяки (Ломоносовский р-н). Впоследствии окончил Петрозаводский государственный университет, доктор филологических наук; с 1956 г. работал в Институте языка, литературы и истории КНЦ РАН. Заслуженный деятель науки РФ и Республики Карелия; основные направления профессиональной деятельности: история литературы Финляндии, финско-русские литературные связи, карело-финский фольклор; опубликовал 12 книг и более 250 научных статей; награжден орденами Отечественной войны II степени, "Знак Почета", медалями.

Кеппен Петр Иванович

Русский ученый, статистик, этнограф, библиограф. Родился в Харькове. Занимал различные государственные должности, в 1843 г. стал академиком Петербургской академии наук, в 1845 г. – один из учредителей Русского географического общества, где возглавлял отделение статистики. Организовал систематический сбор статистических данных о национальном составе населения России. Издал первую Этнографическую карту Европейской России (1851). Содействовал началу издания "Списков населенных мест Российской империи" (т. 1–65, 1861–1885). Автор более 120 научных работ в области статистики, географии, этнографии, демографии, филологии, библиографии, истории и археологии.

В 1848 г. предпринял поездку по Санкт-Петербургской губернии. Лично обследовал Царскосельский, Ораниенбаумский и Ямбургский уезды, установил близость культуры карел и ингерманландских финнов, зафиксировал проживание води в районе Лужской губы, а также отдельными очагами от Красной Горки до Ямбурга. Путешествие дало возможность собрать...

Кеппен Петр Иванович

Русский ученый, статистик, этнограф, библиограф. Родился в Харькове. Занимал различные государственные должности, в 1843 г. стал академиком Петербургской академии наук, в 1845 г. – один из учредителей Русского географического общества, где возглавлял отделение статистики. Организовал систематический сбор статистических данных о национальном составе населения России. Издал первую Этнографическую карту Европейской России (1851). Содействовал началу издания "Списков населенных мест Российской империи" (т. 1–65, 1861–1885). Автор более 120 научных работ в области статистики, географии, этнографии, демографии, филологии, библиографии, истории и археологии.

В 1848 г. предпринял поездку по Санкт-Петербургской губернии. Лично обследовал Царскосельский, Ораниенбаумский и Ямбургский уезды, установил близость культуры карел и ингерманландских финнов, зафиксировал проживание води в районе Лужской губы, а также отдельными очагами от Красной Горки до Ямбурга. Путешествие дало возможность собрать...

Книпович Николай Михайлович

Российский зоолог, ихтиолог, гидробиолог, основатель промысловой океанологии в России, почётного члена Академии наук СССР. Родился в крепости Свеаборг (Финляндия). Участвовал в создании Государственного гидрологического института, где возглавил Морской отдел (1919–1939), одновременно работал в ряде другилх научно-исследовательских институтах. С 1932 г. – во Всесоюзном научно-исследовательском институте морского рыбного хозяйства и океанографии. В 1902–1914 гг. являлся представитеем России и вицепрезидентом Международного совета по исследованию морей; организатор и член многих научных комиссий и конференций, член-учредитель ряда институтов по изучению моря. Подготовил и возглавил ряд экспедиций: Мурманскую, Каспийскую, Балтийскую, Азово-Черноморскую. Активно занимался педагогической деятельностью. Основные исследования посвящены гидрологии северных и южных морей Европейской части СССР, океанографии, биологии морских рыб и беспозвоночных.

В 1903-1906 гг. жил на даче возле дер. Старые К...

Книпович Николай Михайлович

Российский зоолог, ихтиолог, гидробиолог, основатель промысловой океанологии в России, почётного члена Академии наук СССР. Родился в крепости Свеаборг (Финляндия). Участвовал в создании Государственного гидрологического института, где возглавил Морской отдел (1919–1939), одновременно работал в ряде другилх научно-исследовательских институтах. С 1932 г. – во Всесоюзном научно-исследовательском институте морского рыбного хозяйства и океанографии. В 1902–1914 гг. являлся представитеем России и вицепрезидентом Международного совета по исследованию морей; организатор и член многих научных комиссий и конференций, член-учредитель ряда институтов по изучению моря. Подготовил и возглавил ряд экспедиций: Мурманскую, Каспийскую, Балтийскую, Азово-Черноморскую. Активно занимался педагогической деятельностью. Основные исследования посвящены гидрологии северных и южных морей Европейской части СССР, океанографии, биологии морских рыб и беспозвоночных.

В 1903-1906 гг. жил на даче возле дер. Старые К...

Кони Анатолий Федорович

Русский юрист, судья, государственный и общественный деятель, литератор, ученый и педагог. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил юридический факультет Московского университета (1865). С 1871 г. – прокурор, с 1877 г. – председатель Петербургского окружного суда. В 1881–1885 гг. – председатель гражданского департамента петербургской судебной палаты, а с 1885 г. – обер-прокурор уголовного кассационного департамента Сената, сенатор (1891), член Государственного совета (1907–1917). Известен как выдающийся педагог и блистательный оратор. Профессор Петроградского университета (1918–1922). Автор произведений «На жизненном пути», «Судебные речи», «Отцы и дети судебной реформы», многочисленных воспоминаний о коллегах и деятелях российской культуры.

В 1878 г. Кони был избран в почетные судьи Санкт-Петербургского и Петергофского уездов.

В ноябре 1892 г. был представлен Александру III в Гатчине.

В 1895 г. останавливался в Выборге проездом на водопад Иматра (Финляндия). Посещал пос. Рауту (ныне по...

Кони Анатолий Федорович

Русский юрист, судья, государственный и общественный деятель, литератор, ученый и педагог. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил юридический факультет Московского университета (1865). С 1871 г. – прокурор, с 1877 г. – председатель Петербургского окружного суда. В 1881–1885 гг. – председатель гражданского департамента петербургской судебной палаты, а с 1885 г. – обер-прокурор уголовного кассационного департамента Сената, сенатор (1891), член Государственного совета (1907–1917). Известен как выдающийся педагог и блистательный оратор. Профессор Петроградского университета (1918–1922). Автор произведений «На жизненном пути», «Судебные речи», «Отцы и дети судебной реформы», многочисленных воспоминаний о коллегах и деятелях российской культуры.

В 1878 г. Кони был избран в почетные судьи Санкт-Петербургского и Петергофского уездов.

В ноябре 1892 г. был представлен Александру III в Гатчине.

В 1895 г. останавливался в Выборге проездом на водопад Иматра (Финляндия). Посещал пос. Рауту (ныне по...

Конкка Унелма Семеновна

Ученый-фольклорист, переводчик, автор поэтический и прозаических сборников на финском языке. Родилась в дер. Конккала (ныне Всеволожский р-н). С 1956–1976 гг. научный сотрудник ИЯЛИ КарНЦ РАН, занималась фольклором карел и ингерманландцев, автор разделов по фольклору в коллективных монографиях, проводила большую работу по сбору полевого фольклорного и этнографического материала. С 1981 г. – член Союза писателей России. Член Общества финской литературы, Общества Калевалы, Международной ассоциации фольклористов Карельского просветительского общества.

Никогда не забывала своей родины, Ингерманландии. В своих стихах она вспоминала мельчайшие детали быта, окружающий пейзаж. На протяжении многих лет также собирала и записывала материал об Ингерманландии, особенно жизнеописания, автобиографии людей, живые свидетельства о судьбах народа, подвергшегося тяжелейшим испытаниям. Начиная с 1990-х гг. эти материалы периодически печатались в журнале «Карелия». На основе собранного материала создала к...

Конкка Унелма Семеновна

Ученый-фольклорист, переводчик, автор поэтический и прозаических сборников на финском языке. Родилась в дер. Конккала (ныне Всеволожский р-н). С 1956–1976 гг. научный сотрудник ИЯЛИ КарНЦ РАН, занималась фольклором карел и ингерманландцев, автор разделов по фольклору в коллективных монографиях, проводила большую работу по сбору полевого фольклорного и этнографического материала. С 1981 г. – член Союза писателей России. Член Общества финской литературы, Общества Калевалы, Международной ассоциации фольклористов Карельского просветительского общества.

Никогда не забывала своей родины, Ингерманландии. В своих стихах она вспоминала мельчайшие детали быта, окружающий пейзаж. На протяжении многих лет также собирала и записывала материал об Ингерманландии, особенно жизнеописания, автобиографии людей, живые свидетельства о судьбах народа, подвергшегося тяжелейшим испытаниям. Начиная с 1990-х гг. эти материалы периодически печатались в журнале «Карелия». На основе собранного материала создала к...

Корольков Вениамин Ильич

Профессор, гражданский инженер, специалист по строительному законодательству. С 1878 состоял старшим техником службы ремонта пути Варшавской железной дороги. Член Петербургского общества архитекторов с 1880 г. Кроме того, автор вокзала в Луге (1877-92). По проекту Королькова была построена дача Вердеревского у ст. Серебрянка (1877-92); Лужский р-н).

Корольков Вениамин Ильич

Профессор, гражданский инженер, специалист по строительному законодательству. С 1878 состоял старшим техником службы ремонта пути Варшавской железной дороги. Член Петербургского общества архитекторов с 1880 г. Кроме того, автор вокзала в Луге (1877-92). По проекту Королькова была построена дача Вердеревского у ст. Серебрянка (1877-92); Лужский р-н).

Кочин Николай Евграфович

Российский математик, механик. Один из создателей современной динамической метеорологии, академик АН СССР (1939). Родился в Санкт-Петербурге. Студентом (в 1919) был призван в Красную Армию. Занимался культмассовой работой, доставкой газет и брошюр красноармейцам. Полк, в котором состоял Кочин, участвовал в походе на Ямбург (ныне Кингисепп) в конце октября 1919 г.

Преподавал в Ленинградском (1924–1934) и Московском (1938–1944) университетах и др. учебных заведениях. С 1922 г. работал в Главной геофизической обсерватории в Петрограде, в 1931–1934 гг. – в Институте теоретической метеорологии в Ленинграде (с 1933 директор), в 1934–1939 – в Математическом институте им. В. А. Стеклова, с 1939 – в Институте механики АН СССР. Основные труды по динамической метеорологии, гидро- и аэродинамике, математике и теоретической механике. Автор учебников по гидромеханике, векторному и тензорному исчислениям.

Кочин Николай Евграфович

Российский математик, механик. Один из создателей современной динамической метеорологии, академик АН СССР (1939). Родился в Санкт-Петербурге. Студентом (в 1919) был призван в Красную Армию. Занимался культмассовой работой, доставкой газет и брошюр красноармейцам. Полк, в котором состоял Кочин, участвовал в походе на Ямбург (ныне Кингисепп) в конце октября 1919 г.

Преподавал в Ленинградском (1924–1934) и Московском (1938–1944) университетах и др. учебных заведениях. С 1922 г. работал в Главной геофизической обсерватории в Петрограде, в 1931–1934 гг. – в Институте теоретической метеорологии в Ленинграде (с 1933 директор), в 1934–1939 – в Математическом институте им. В. А. Стеклова, с 1939 – в Институте механики АН СССР. Основные труды по динамической метеорологии, гидро- и аэродинамике, математике и теоретической механике. Автор учебников по гидромеханике, векторному и тензорному исчислениям.

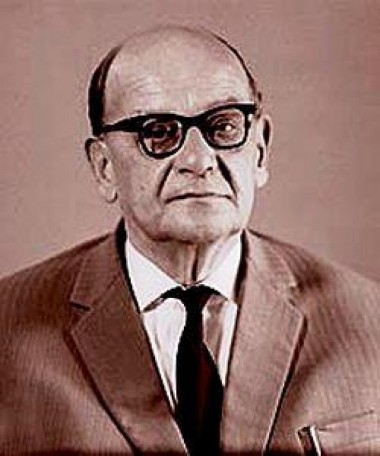

Жирмунский Виктор Максимович

Российский лингвист и литературовед, фольклорист, доктор филологических наук, профессор, академик АН СССР, член-корреспондент многих зарубежных АН. Родился в Санкт-Петербурге. Преподавал в Петербургском университете (1915–1917, 1919–1949) и в других вузах. В 1935–1950 гг. в Институте русской литературы заведовал зарубежным отделом, сотрудничал в различных научных учреждениях, в том числе в Институте языкознания АН СССР. Исследователь проблем общего, германского и тюркского языкознания, диалектологии. Труды по теории литературы, поэтике, стиховедению, фольклору, истории западной и русской литературы. В 1930–е гг. был три раза арестован. С 1957 г. вплоть до смерти – заведующий сектором индоевропейских языков ЛОИ института языкознания АНСССР.

Во время поездки с родителями в Германию, летом 1903 г., проезжал по территории Лужский уезда. В своем дневнике оставил впечатления о ст. Мшинская, Преображенская (ныне Толмачево), р. Луги и об остановке на станции г. Луга.

Неоднократно посещал с...

Жирмунский Виктор Максимович

Российский лингвист и литературовед, фольклорист, доктор филологических наук, профессор, академик АН СССР, член-корреспондент многих зарубежных АН. Родился в Санкт-Петербурге. Преподавал в Петербургском университете (1915–1917, 1919–1949) и в других вузах. В 1935–1950 гг. в Институте русской литературы заведовал зарубежным отделом, сотрудничал в различных научных учреждениях, в том числе в Институте языкознания АН СССР. Исследователь проблем общего, германского и тюркского языкознания, диалектологии. Труды по теории литературы, поэтике, стиховедению, фольклору, истории западной и русской литературы. В 1930–е гг. был три раза арестован. С 1957 г. вплоть до смерти – заведующий сектором индоевропейских языков ЛОИ института языкознания АНСССР.

Во время поездки с родителями в Германию, летом 1903 г., проезжал по территории Лужский уезда. В своем дневнике оставил впечатления о ст. Мшинская, Преображенская (ныне Толмачево), р. Луги и об остановке на станции г. Луга.

Неоднократно посещал с...

Загорский Петр Андреевич

Академик, действительный статский советник, выдающийся русский анатом, создатель первой анатомической школы в России, автор многочисленных трудов по анатомии и физиологии. В 1785 г. окончил медико-хирургическое училище в Петербурге при сухопутном военном госпитале. С 1787 г. работал прозектором анатомии при Петербургском медико-хирургическом училище, где собирал материал, давший ему возможность впоследствии написать первый русский учебник по анатомии. С 1799 г. работал в Медико-хирургической академии, где читал курс лекций по анатомии и физиологии.

Загорский был назначен на должность доктора Шлиссельбургского уезда, где проработал три года. Много времени отдавал организации и становлению земской медицины.

Загорский Петр Андреевич

Академик, действительный статский советник, выдающийся русский анатом, создатель первой анатомической школы в России, автор многочисленных трудов по анатомии и физиологии. В 1785 г. окончил медико-хирургическое училище в Петербурге при сухопутном военном госпитале. С 1787 г. работал прозектором анатомии при Петербургском медико-хирургическом училище, где собирал материал, давший ему возможность впоследствии написать первый русский учебник по анатомии. С 1799 г. работал в Медико-хирургической академии, где читал курс лекций по анатомии и физиологии.

Загорский был назначен на должность доктора Шлиссельбургского уезда, где проработал три года. Много времени отдавал организации и становлению земской медицины.

Зобов Николай Матвеевич

Лесовод, профессор лесной таксации, попу¬ляризатор естественно-научных знаний. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургский лесной и межевой институт (1843). Принимал участие в первом лесоустройстве Лисинского учебного лесничества (1841). С 1844–1858 гг. служил в Казанской губернии, сперва цивильским подлесничим, затем мамадышским и свияжским лесничим. В 1858 г. переехал в Санкт-Петербург, стал Ученым секретарем Специального по лесной части комитета и редактором «Газеты лесоводства и охоты». В 1860 г. вернулся в Лисинское лесное училище (Тосненскийр-н), где преподавал ботанику и естественную историю. В 1864 г. – инспектор Лисинского учебного лесничества. В Лисино подготовил и издал учебник «Начальные основания ботаники» и «Беседы о природе». С 1869 г. – ординарный профессор кафедры лесной таксации и лесной технологии Санкт-Петербургского земледельческого института. Автор сочинений: «Начальные основы ботаники», «Лесная таксация и лесоустройство».

Зобов Николай Матвеевич

Лесовод, профессор лесной таксации, попу¬ляризатор естественно-научных знаний. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургский лесной и межевой институт (1843). Принимал участие в первом лесоустройстве Лисинского учебного лесничества (1841). С 1844–1858 гг. служил в Казанской губернии, сперва цивильским подлесничим, затем мамадышским и свияжским лесничим. В 1858 г. переехал в Санкт-Петербург, стал Ученым секретарем Специального по лесной части комитета и редактором «Газеты лесоводства и охоты». В 1860 г. вернулся в Лисинское лесное училище (Тосненскийр-н), где преподавал ботанику и естественную историю. В 1864 г. – инспектор Лисинского учебного лесничества. В Лисино подготовил и издал учебник «Начальные основания ботаники» и «Беседы о природе». С 1869 г. – ординарный профессор кафедры лесной таксации и лесной технологии Санкт-Петербургского земледельческого института. Автор сочинений: «Начальные основы ботаники», «Лесная таксация и лесоустройство».

Ивановский Дмитрий Иосифович

Уроженец дер. Низы (Сланцевский р-н). Российский физиолог растений и микробиолог, один из основоположников вирусологии. Впервые в 1892 г. открыл возбудителя табачной мозаики, названный впоследствии вирусом. В 1895-1900 гг. преподавал в Петербургском университете, который ранее окончил. Ивановский подготовил учебник по физиологии растений. Имя Д. И. Ивановского присвоено Московскому институту вирусологии.

Ивановский Дмитрий Иосифович

Уроженец дер. Низы (Сланцевский р-н). Российский физиолог растений и микробиолог, один из основоположников вирусологии. Впервые в 1892 г. открыл возбудителя табачной мозаики, названный впоследствии вирусом. В 1895-1900 гг. преподавал в Петербургском университете, который ранее окончил. Ивановский подготовил учебник по физиологии растений. Имя Д. И. Ивановского присвоено Московскому институту вирусологии.

Ильин Алексей Афиногенович

Родился в родовом имении отца под Шлиссельбургом (Кировский р-н). Генерал-лейтенант Генерального штаба, картограф, издатель. В 1859 г. основал в Петербурге лучшую картографическую фабрику России, где издавал карты и атласы. В середине 19 в. Ильин владел имением Сари (ныне Шум, Кировский р-н), также он прикупил у А. Кавоса часть усадьбы в селе Васильково (Кировский район). Впоследствии приобрел у Куломзиной соседнее село с усадьбой Мухино (Кировский р-н). Он преобразовал всю усадьбу, увеличил ее, в 1876 г. пожертвовал средства на перестройку Сарской Покровской церкви, где и был впоследствии похоронен в фамильном склепе.

Ильин Алексей Афиногенович

Родился в родовом имении отца под Шлиссельбургом (Кировский р-н). Генерал-лейтенант Генерального штаба, картограф, издатель. В 1859 г. основал в Петербурге лучшую картографическую фабрику России, где издавал карты и атласы. В середине 19 в. Ильин владел имением Сари (ныне Шум, Кировский р-н), также он прикупил у А. Кавоса часть усадьбы в селе Васильково (Кировский район). Впоследствии приобрел у Куломзиной соседнее село с усадьбой Мухино (Кировский р-н). Он преобразовал всю усадьбу, увеличил ее, в 1876 г. пожертвовал средства на перестройку Сарской Покровской церкви, где и был впоследствии похоронен в фамильном склепе.

Иностранцев Александр Александрович

Профессор, руководитель кафедрой исторической геологии Санкт-Петербургского университета, ученый-естественник, геолог, исследователь неолита Приладожья. А. А. Иностранцев участвовал в комплексном археолого-естественно-научном исследовании «Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера» (1892). В течение 40 лет А. А. Иностранцев собирал экспонаты, которые были обнаружены при постройке Сясьского и Свирского каналов. Найдено большое количество изделий домашнего обихода и охоты из камня, орнаментированных женских и мужских украшений. Коллекция профессора А. А. Иностранцева считалась одной из богатейшей в царской России. Экспонаты переданы в музей Санкт–Петербургского университета.

В конце 19 в. А. А. Иностранцев привозил на познавательные экскурсии учащихся студентов к берегам рек Тосны и Саблинки (Тосненский р-н).

Имел дачу в с. Ивановском (у Невских порогов).

Иностранцев Александр Александрович

Профессор, руководитель кафедрой исторической геологии Санкт-Петербургского университета, ученый-естественник, геолог, исследователь неолита Приладожья. А. А. Иностранцев участвовал в комплексном археолого-естественно-научном исследовании «Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера» (1892). В течение 40 лет А. А. Иностранцев собирал экспонаты, которые были обнаружены при постройке Сясьского и Свирского каналов. Найдено большое количество изделий домашнего обихода и охоты из камня, орнаментированных женских и мужских украшений. Коллекция профессора А. А. Иностранцева считалась одной из богатейшей в царской России. Экспонаты переданы в музей Санкт–Петербургского университета.

В конце 19 в. А. А. Иностранцев привозил на познавательные экскурсии учащихся студентов к берегам рек Тосны и Саблинки (Тосненский р-н).

Имел дачу в с. Ивановском (у Невских порогов).

Калитин Николай Николаевич

Физик, метеоролог, основатель советской актинометрии, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Родился в дер. Сырковицы (Волосовский р-н) в семье сельского учителя. Начальное образование он получил от отца дома, среднее — в Царскосельской гимназии, которую окончил в 1904 г. С 1911 г. работал в Главной физической обсерватории, где затем руководил отделом актинометрии и атмосферной оптики. Учился в г. Павловске а затем там и работал до 1941 г.

В начале Первой Мировой войны он был призван на военную службу и назначен преподавателем в Гатчинскую авиационную школу. Обучая курсантов метеорологии, аэрологии и аэронавигации, Калитин сам учился летному делу. Получив звание пилота, он летал на самолетах, свободных аэростатах и дирижаблях, состоя на службе в Высшей военной воздухоплавательной школе.

В блокаду был эвакуирован из Ленинграда в Свердловск. После войны неоднократно посещал строящееся здание Института актинометрии возле Главной геофизической обсерватории в Воейково (Всеволожский р...

Калитин Николай Николаевич

Физик, метеоролог, основатель советской актинометрии, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Родился в дер. Сырковицы (Волосовский р-н) в семье сельского учителя. Начальное образование он получил от отца дома, среднее — в Царскосельской гимназии, которую окончил в 1904 г. С 1911 г. работал в Главной физической обсерватории, где затем руководил отделом актинометрии и атмосферной оптики. Учился в г. Павловске а затем там и работал до 1941 г.

В начале Первой Мировой войны он был призван на военную службу и назначен преподавателем в Гатчинскую авиационную школу. Обучая курсантов метеорологии, аэрологии и аэронавигации, Калитин сам учился летному делу. Получив звание пилота, он летал на самолетах, свободных аэростатах и дирижаблях, состоя на службе в Высшей военной воздухоплавательной школе.

В блокаду был эвакуирован из Ленинграда в Свердловск. После войны неоднократно посещал строящееся здание Института актинометрии возле Главной геофизической обсерватории в Воейково (Всеволожский р...

Капица Петр Леонидович

Советский физик, член-корреспондент, член Президиума Академии наук СССР. Родился в Кронштадте (ныне в черте г. Санкт-Петербург). Основатель и директор Института физических проблем (ИФП). Один из основателей Московского физико-технического института. Первый заведующий кафедрой физики низких температур физического факультета МГУ. Лауреат Нобелевской премии по физике (1978) за открытие явления сверхтекучестижидкого гелия, ввел в научный обиход термин «сверхтекучесть». Известен также работами в области физики низких температур, изучении сверхсильных магнитных полей и удержания высокотемпературной плазмы.

Капица П. Л. отдыхал в Сусанино (Гатчинский р-н).

Капица Петр Леонидович

Советский физик, член-корреспондент, член Президиума Академии наук СССР. Родился в Кронштадте (ныне в черте г. Санкт-Петербург). Основатель и директор Института физических проблем (ИФП). Один из основателей Московского физико-технического института. Первый заведующий кафедрой физики низких температур физического факультета МГУ. Лауреат Нобелевской премии по физике (1978) за открытие явления сверхтекучестижидкого гелия, ввел в научный обиход термин «сверхтекучесть». Известен также работами в области физики низких температур, изучении сверхсильных магнитных полей и удержания высокотемпературной плазмы.

Капица П. Л. отдыхал в Сусанино (Гатчинский р-н).

Каргер Михаил Константинович

Историк архитектуры, археолог, профессор Академии художеств. Родился в Казани. В 1923 г. закончил Петроградский университет и был оставлен при нем для продолжения научной работы, связанной с историей средневекового искусства. С 1929 г. научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры, впоследствии заведующий отделом древнерусского искусства Государственного Русского музея. Основной круг изучения – памятники древнерусского зодчества, включая Ладогу. Во время раскопок Никольского собора обнаружил фундамент храма XII в. (Староладожский Никольский мужской монастырь). В середине 1930-х гг. также работал в Новгороде. С 1937–1950 гг. в Ленинградской академии художеств, где был одним из организаторов факультета истории и теории искусств, с 1938 г. заведовал кафедрой русского искусства, с 1939 г. зам. директора по научной и учебной работе.

В начале Великой Отечественной войны в 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Какое-то время его полк стоял в дер. Куземкино (Кингисеп...

Каргер Михаил Константинович

Историк архитектуры, археолог, профессор Академии художеств. Родился в Казани. В 1923 г. закончил Петроградский университет и был оставлен при нем для продолжения научной работы, связанной с историей средневекового искусства. С 1929 г. научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры, впоследствии заведующий отделом древнерусского искусства Государственного Русского музея. Основной круг изучения – памятники древнерусского зодчества, включая Ладогу. Во время раскопок Никольского собора обнаружил фундамент храма XII в. (Староладожский Никольский мужской монастырь). В середине 1930-х гг. также работал в Новгороде. С 1937–1950 гг. в Ленинградской академии художеств, где был одним из организаторов факультета истории и теории искусств, с 1938 г. заведовал кафедрой русского искусства, с 1939 г. зам. директора по научной и учебной работе.

В начале Великой Отечественной войны в 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Какое-то время его полк стоял в дер. Куземкино (Кингисеп...

Карху Эйно Генрихович

Главный научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра (КНЦ). Его родители были высланы в Хибины (Мурманская обл.) и он, будучи ребенком, жил у родственников в дер. Алакюля прихода Хиетамяки (Ломоносовский р-н). Впоследствии окончил Петрозаводский государственный университет, доктор филологических наук; с 1956 г. работал в Институте языка, литературы и истории КНЦ РАН. Заслуженный деятель науки РФ и Республики Карелия; основные направления профессиональной деятельности: история литературы Финляндии, финско-русские литературные связи, карело-финский фольклор; опубликовал 12 книг и более 250 научных статей; награжден орденами Отечественной войны II степени, "Знак Почета", медалями.

Карху Эйно Генрихович

Главный научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра (КНЦ). Его родители были высланы в Хибины (Мурманская обл.) и он, будучи ребенком, жил у родственников в дер. Алакюля прихода Хиетамяки (Ломоносовский р-н). Впоследствии окончил Петрозаводский государственный университет, доктор филологических наук; с 1956 г. работал в Институте языка, литературы и истории КНЦ РАН. Заслуженный деятель науки РФ и Республики Карелия; основные направления профессиональной деятельности: история литературы Финляндии, финско-русские литературные связи, карело-финский фольклор; опубликовал 12 книг и более 250 научных статей; награжден орденами Отечественной войны II степени, "Знак Почета", медалями.

Кеппен Петр Иванович

Русский ученый, статистик, этнограф, библиограф. Родился в Харькове. Занимал различные государственные должности, в 1843 г. стал академиком Петербургской академии наук, в 1845 г. – один из учредителей Русского географического общества, где возглавлял отделение статистики. Организовал систематический сбор статистических данных о национальном составе населения России. Издал первую Этнографическую карту Европейской России (1851). Содействовал началу издания "Списков населенных мест Российской империи" (т. 1–65, 1861–1885). Автор более 120 научных работ в области статистики, географии, этнографии, демографии, филологии, библиографии, истории и археологии.

В 1848 г. предпринял поездку по Санкт-Петербургской губернии. Лично обследовал Царскосельский, Ораниенбаумский и Ямбургский уезды, установил близость культуры карел и ингерманландских финнов, зафиксировал проживание води в районе Лужской губы, а также отдельными очагами от Красной Горки до Ямбурга. Путешествие дало возможность собрать...

Кеппен Петр Иванович

Русский ученый, статистик, этнограф, библиограф. Родился в Харькове. Занимал различные государственные должности, в 1843 г. стал академиком Петербургской академии наук, в 1845 г. – один из учредителей Русского географического общества, где возглавлял отделение статистики. Организовал систематический сбор статистических данных о национальном составе населения России. Издал первую Этнографическую карту Европейской России (1851). Содействовал началу издания "Списков населенных мест Российской империи" (т. 1–65, 1861–1885). Автор более 120 научных работ в области статистики, географии, этнографии, демографии, филологии, библиографии, истории и археологии.

В 1848 г. предпринял поездку по Санкт-Петербургской губернии. Лично обследовал Царскосельский, Ораниенбаумский и Ямбургский уезды, установил близость культуры карел и ингерманландских финнов, зафиксировал проживание води в районе Лужской губы, а также отдельными очагами от Красной Горки до Ямбурга. Путешествие дало возможность собрать...

Книпович Николай Михайлович

Российский зоолог, ихтиолог, гидробиолог, основатель промысловой океанологии в России, почётного члена Академии наук СССР. Родился в крепости Свеаборг (Финляндия). Участвовал в создании Государственного гидрологического института, где возглавил Морской отдел (1919–1939), одновременно работал в ряде другилх научно-исследовательских институтах. С 1932 г. – во Всесоюзном научно-исследовательском институте морского рыбного хозяйства и океанографии. В 1902–1914 гг. являлся представитеем России и вицепрезидентом Международного совета по исследованию морей; организатор и член многих научных комиссий и конференций, член-учредитель ряда институтов по изучению моря. Подготовил и возглавил ряд экспедиций: Мурманскую, Каспийскую, Балтийскую, Азово-Черноморскую. Активно занимался педагогической деятельностью. Основные исследования посвящены гидрологии северных и южных морей Европейской части СССР, океанографии, биологии морских рыб и беспозвоночных.

В 1903-1906 гг. жил на даче возле дер. Старые К...

Книпович Николай Михайлович

Российский зоолог, ихтиолог, гидробиолог, основатель промысловой океанологии в России, почётного члена Академии наук СССР. Родился в крепости Свеаборг (Финляндия). Участвовал в создании Государственного гидрологического института, где возглавил Морской отдел (1919–1939), одновременно работал в ряде другилх научно-исследовательских институтах. С 1932 г. – во Всесоюзном научно-исследовательском институте морского рыбного хозяйства и океанографии. В 1902–1914 гг. являлся представитеем России и вицепрезидентом Международного совета по исследованию морей; организатор и член многих научных комиссий и конференций, член-учредитель ряда институтов по изучению моря. Подготовил и возглавил ряд экспедиций: Мурманскую, Каспийскую, Балтийскую, Азово-Черноморскую. Активно занимался педагогической деятельностью. Основные исследования посвящены гидрологии северных и южных морей Европейской части СССР, океанографии, биологии морских рыб и беспозвоночных.

В 1903-1906 гг. жил на даче возле дер. Старые К...

Кони Анатолий Федорович

Русский юрист, судья, государственный и общественный деятель, литератор, ученый и педагог. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил юридический факультет Московского университета (1865). С 1871 г. – прокурор, с 1877 г. – председатель Петербургского окружного суда. В 1881–1885 гг. – председатель гражданского департамента петербургской судебной палаты, а с 1885 г. – обер-прокурор уголовного кассационного департамента Сената, сенатор (1891), член Государственного совета (1907–1917). Известен как выдающийся педагог и блистательный оратор. Профессор Петроградского университета (1918–1922). Автор произведений «На жизненном пути», «Судебные речи», «Отцы и дети судебной реформы», многочисленных воспоминаний о коллегах и деятелях российской культуры.

В 1878 г. Кони был избран в почетные судьи Санкт-Петербургского и Петергофского уездов.

В ноябре 1892 г. был представлен Александру III в Гатчине.

В 1895 г. останавливался в Выборге проездом на водопад Иматра (Финляндия). Посещал пос. Рауту (ныне по...

Кони Анатолий Федорович

Русский юрист, судья, государственный и общественный деятель, литератор, ученый и педагог. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил юридический факультет Московского университета (1865). С 1871 г. – прокурор, с 1877 г. – председатель Петербургского окружного суда. В 1881–1885 гг. – председатель гражданского департамента петербургской судебной палаты, а с 1885 г. – обер-прокурор уголовного кассационного департамента Сената, сенатор (1891), член Государственного совета (1907–1917). Известен как выдающийся педагог и блистательный оратор. Профессор Петроградского университета (1918–1922). Автор произведений «На жизненном пути», «Судебные речи», «Отцы и дети судебной реформы», многочисленных воспоминаний о коллегах и деятелях российской культуры.

В 1878 г. Кони был избран в почетные судьи Санкт-Петербургского и Петергофского уездов.

В ноябре 1892 г. был представлен Александру III в Гатчине.

В 1895 г. останавливался в Выборге проездом на водопад Иматра (Финляндия). Посещал пос. Рауту (ныне по...

Конкка Унелма Семеновна

Ученый-фольклорист, переводчик, автор поэтический и прозаических сборников на финском языке. Родилась в дер. Конккала (ныне Всеволожский р-н). С 1956–1976 гг. научный сотрудник ИЯЛИ КарНЦ РАН, занималась фольклором карел и ингерманландцев, автор разделов по фольклору в коллективных монографиях, проводила большую работу по сбору полевого фольклорного и этнографического материала. С 1981 г. – член Союза писателей России. Член Общества финской литературы, Общества Калевалы, Международной ассоциации фольклористов Карельского просветительского общества.

Никогда не забывала своей родины, Ингерманландии. В своих стихах она вспоминала мельчайшие детали быта, окружающий пейзаж. На протяжении многих лет также собирала и записывала материал об Ингерманландии, особенно жизнеописания, автобиографии людей, живые свидетельства о судьбах народа, подвергшегося тяжелейшим испытаниям. Начиная с 1990-х гг. эти материалы периодически печатались в журнале «Карелия». На основе собранного материала создала к...

Конкка Унелма Семеновна

Ученый-фольклорист, переводчик, автор поэтический и прозаических сборников на финском языке. Родилась в дер. Конккала (ныне Всеволожский р-н). С 1956–1976 гг. научный сотрудник ИЯЛИ КарНЦ РАН, занималась фольклором карел и ингерманландцев, автор разделов по фольклору в коллективных монографиях, проводила большую работу по сбору полевого фольклорного и этнографического материала. С 1981 г. – член Союза писателей России. Член Общества финской литературы, Общества Калевалы, Международной ассоциации фольклористов Карельского просветительского общества.

Никогда не забывала своей родины, Ингерманландии. В своих стихах она вспоминала мельчайшие детали быта, окружающий пейзаж. На протяжении многих лет также собирала и записывала материал об Ингерманландии, особенно жизнеописания, автобиографии людей, живые свидетельства о судьбах народа, подвергшегося тяжелейшим испытаниям. Начиная с 1990-х гг. эти материалы периодически печатались в журнале «Карелия». На основе собранного материала создала к...

Кочин Николай Евграфович

Российский математик, механик. Один из создателей современной динамической метеорологии, академик АН СССР (1939). Родился в Санкт-Петербурге. Студентом (в 1919) был призван в Красную Армию. Занимался культмассовой работой, доставкой газет и брошюр красноармейцам. Полк, в котором состоял Кочин, участвовал в походе на Ямбург (ныне Кингисепп) в конце октября 1919 г.

Преподавал в Ленинградском (1924–1934) и Московском (1938–1944) университетах и др. учебных заведениях. С 1922 г. работал в Главной геофизической обсерватории в Петрограде, в 1931–1934 гг. – в Институте теоретической метеорологии в Ленинграде (с 1933 директор), в 1934–1939 – в Математическом институте им. В. А. Стеклова, с 1939 – в Институте механики АН СССР. Основные труды по динамической метеорологии, гидро- и аэродинамике, математике и теоретической механике. Автор учебников по гидромеханике, векторному и тензорному исчислениям.

Кочин Николай Евграфович

Российский математик, механик. Один из создателей современной динамической метеорологии, академик АН СССР (1939). Родился в Санкт-Петербурге. Студентом (в 1919) был призван в Красную Армию. Занимался культмассовой работой, доставкой газет и брошюр красноармейцам. Полк, в котором состоял Кочин, участвовал в походе на Ямбург (ныне Кингисепп) в конце октября 1919 г.

Преподавал в Ленинградском (1924–1934) и Московском (1938–1944) университетах и др. учебных заведениях. С 1922 г. работал в Главной геофизической обсерватории в Петрограде, в 1931–1934 гг. – в Институте теоретической метеорологии в Ленинграде (с 1933 директор), в 1934–1939 – в Математическом институте им. В. А. Стеклова, с 1939 – в Институте механики АН СССР. Основные труды по динамической метеорологии, гидро- и аэродинамике, математике и теоретической механике. Автор учебников по гидромеханике, векторному и тензорному исчислениям.