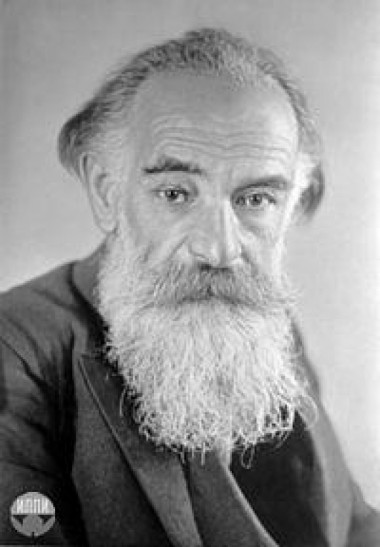

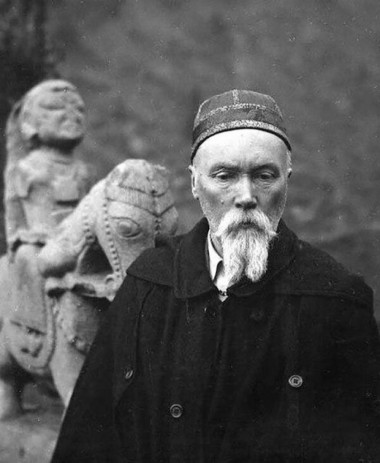

Орбели Иосиф Абгарович

Востоковед, академик АН СССР (1935). Академик АН Армении, директор Эрмитажа (1934-1951). Труды по Кавказоведению.

До войны отдыхал с семьей в пансионе, устроенном в усадьбе Марьино (Тосненский р-н). В 1939 г. работал в подшефном Эрмитажу колхозе «Прогресс» Мгинского (ныне Кировского р-на).

Во время блокады Ленинграда, вместе с сотрудниками Эрмитажа эвакуировался из города через пос. Кобона (ныне Кировский р-н).

Орбели Иосиф Абгарович

Востоковед, академик АН СССР (1935). Академик АН Армении, директор Эрмитажа (1934-1951). Труды по Кавказоведению.

До войны отдыхал с семьей в пансионе, устроенном в усадьбе Марьино (Тосненский р-н). В 1939 г. работал в подшефном Эрмитажу колхозе «Прогресс» Мгинского (ныне Кировского р-на).

Во время блокады Ленинграда, вместе с сотрудниками Эрмитажа эвакуировался из города через пос. Кобона (ныне Кировский р-н).

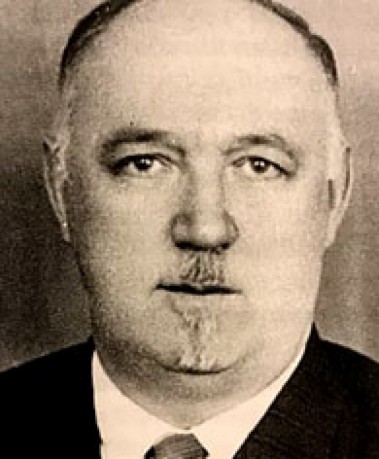

Орбели Леон (Левон) Абгарович

Российский физиолог, академик (1935) и вице-президент (1942–1946) Академии наук, генерал-полковник медицинской службы. Родился в Цахкадзоре (Грузия). Выдающийся ученик и последователь И. П. Павлова. Основатель эволюционной физиологии, физиологии экстремальных состояний, авиакосмической и подводной медицины, физиологии военного труда. Автор учения об адаптационно-трофической функции симпатической нервной системы, оригинального направления в учении о функциях органов чувств и многих других. Является родоначальником физиологической научной школы.

В 1936–1950 гг. директор Физиологического института им. И. П. Павлова и физиологического отдела Всесоюзного института экспериментальной медицины с Биологической станцией в Колтушах (Всеволожский р-н). На базе станции в 1939 г. был создан Институт эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности им. академика И. П. Павлова. В сентябре 1949 г. к 100-летию И. П. Павлова академиком был открыт музей-кабинет ученого. В настоящее время в...

Орбели Леон (Левон) Абгарович

Российский физиолог, академик (1935) и вице-президент (1942–1946) Академии наук, генерал-полковник медицинской службы. Родился в Цахкадзоре (Грузия). Выдающийся ученик и последователь И. П. Павлова. Основатель эволюционной физиологии, физиологии экстремальных состояний, авиакосмической и подводной медицины, физиологии военного труда. Автор учения об адаптационно-трофической функции симпатической нервной системы, оригинального направления в учении о функциях органов чувств и многих других. Является родоначальником физиологической научной школы.

В 1936–1950 гг. директор Физиологического института им. И. П. Павлова и физиологического отдела Всесоюзного института экспериментальной медицины с Биологической станцией в Колтушах (Всеволожский р-н). На базе станции в 1939 г. был создан Институт эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности им. академика И. П. Павлова. В сентябре 1949 г. к 100-летию И. П. Павлова академиком был открыт музей-кабинет ученого. В настоящее время в...

Пац-Помарнацкий Андрей Валентинович

Искусствовед и историк, широко эрудированный человек. Потомственный дворянин. Участвовал в Великой Отечественной войне.

С детства жил в Гатчине, окончил Гатчинское реальное училище. Долгое время работал научным сотрудником в Гатчинском дворце-музее (до 1941 года) и Государственном Эрмитаже. Автор ряда известных книг, в т. ч. и «Путеводителя по Гатчинскому дворцу и парку» (1940), «Гатчина» (совм. с С. Балаевой, 1952), а также воспоминаний о детских годах.

Пац-Помарнацкий Андрей Валентинович

Искусствовед и историк, широко эрудированный человек. Потомственный дворянин. Участвовал в Великой Отечественной войне.

С детства жил в Гатчине, окончил Гатчинское реальное училище. Долгое время работал научным сотрудником в Гатчинском дворце-музее (до 1941 года) и Государственном Эрмитаже. Автор ряда известных книг, в т. ч. и «Путеводителя по Гатчинскому дворцу и парку» (1940), «Гатчина» (совм. с С. Балаевой, 1952), а также воспоминаний о детских годах.

Петров-Маслаков Михаил Андреевич

Российский акушер-гинеколог, академик АМН СССР (1969), заслуженный деятель науки РСФСР (1964). Родился в дер. Кулаково (Новгородская обл.). В 1924 г. окончил Ленинградский институт медицинских знаний, с 1934 г. работал там же на кафедре акушерства и гинекологии (с 1949–1968 гг. заведующий кафедрой). Во время блокады Ленинграда был начальником госпиталя, в 1944–1946 гг. начальник Управления родовспоможения Ленгорздравотдела. С 1960–1974 гг. – директор Института акушерства и гинекологии АМН СССР (ныне им. Д. О. Отта). Опубликовал свыше 200 научных трудов, в т. ч. 10 монографий. Одни из первых в России начал разрабатывать идею ЭКО.

В 1939 г. приобрел Грязно (Гатчинский р-н) дом семьи Рябовых (№ 71) очень необычной архитектуры.

Петров-Маслаков Михаил Андреевич

Российский акушер-гинеколог, академик АМН СССР (1969), заслуженный деятель науки РСФСР (1964). Родился в дер. Кулаково (Новгородская обл.). В 1924 г. окончил Ленинградский институт медицинских знаний, с 1934 г. работал там же на кафедре акушерства и гинекологии (с 1949–1968 гг. заведующий кафедрой). Во время блокады Ленинграда был начальником госпиталя, в 1944–1946 гг. начальник Управления родовспоможения Ленгорздравотдела. С 1960–1974 гг. – директор Института акушерства и гинекологии АМН СССР (ныне им. Д. О. Отта). Опубликовал свыше 200 научных трудов, в т. ч. 10 монографий. Одни из первых в России начал разрабатывать идею ЭКО.

В 1939 г. приобрел Грязно (Гатчинский р-н) дом семьи Рябовых (№ 71) очень необычной архитектуры.

Попов Георгий Иванович

Ученый–селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Родился в с. Березовка (Волгоградская обл.). С раннего возраста работал в хозяйстве отца, а затем – в сельхозартели. Окончил Саратовский сельскохозяйственный институт (1932). Поступил в аспирантуру Всесоюзного института растениеводства (ВИР, г. Ленинград). Работал в Казанской госсемстанции (1937). Всю дальнейшую жизнь Г. И. Попов посвятил селекции растений. С 1946 г. работал старшим научным сотрудником в ВИР, выполняя исследования по просу и кукурузе.

Работал в Белогорке и Суйде (Гатчинский р-н). В 1952 г. Г. И. Попов был назначен директором Ленинградской госселекстанции в пос. Суйда (Гатчинский р-н) и занимал этот пост до организации Северо–Западного научно-исследовательского института сельского хозяйства. После организации селекцентра (1971) он руководил отделом селекции зерновых (до 1984). В дальнейшем трудовая деятельность Г. И. Попова проходила в стенах этого института в качестве главного научного сотрудника и нау...

Попов Георгий Иванович

Ученый–селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Родился в с. Березовка (Волгоградская обл.). С раннего возраста работал в хозяйстве отца, а затем – в сельхозартели. Окончил Саратовский сельскохозяйственный институт (1932). Поступил в аспирантуру Всесоюзного института растениеводства (ВИР, г. Ленинград). Работал в Казанской госсемстанции (1937). Всю дальнейшую жизнь Г. И. Попов посвятил селекции растений. С 1946 г. работал старшим научным сотрудником в ВИР, выполняя исследования по просу и кукурузе.

Работал в Белогорке и Суйде (Гатчинский р-н). В 1952 г. Г. И. Попов был назначен директором Ленинградской госселекстанции в пос. Суйда (Гатчинский р-н) и занимал этот пост до организации Северо–Западного научно-исследовательского института сельского хозяйства. После организации селекцентра (1971) он руководил отделом селекции зерновых (до 1984). В дальнейшем трудовая деятельность Г. И. Попова проходила в стенах этого института в качестве главного научного сотрудника и нау...

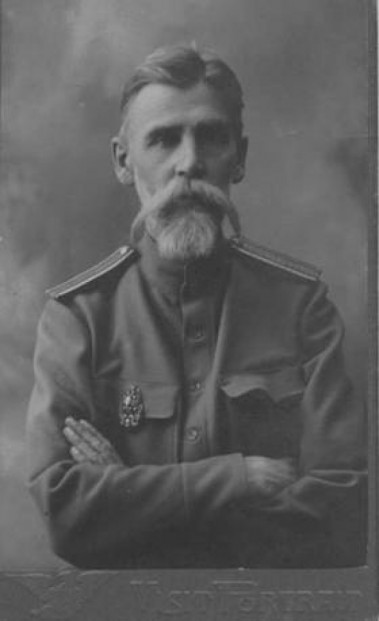

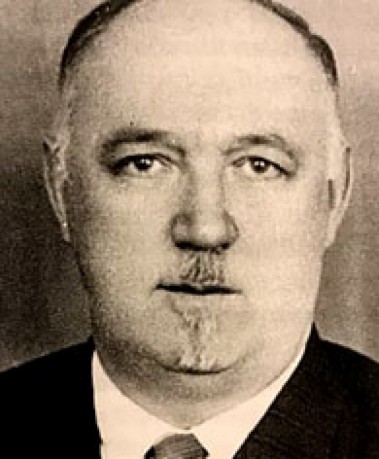

Прохоров Петр Николаевич

Доктор медицины, земский врач, просветитель, изобретатель паровой дезинфекционной камеры, лепрололог. Родился в усадьбе Насонки (Костромская обл.). Оставил значительный след в истории Кингисеппского района. Пожертвовав карьерой военного и столичного ученого-медика, он в 1883 г. приехал в Ямбург (ныне Кингисепп) на должность земского врача, где занялся созданием уездной системы здравоохранения доступной всем слоям населения. К 1907 г. в Ямбургском уезде его стараниями было построено 5 земских больниц, 7 фельдшерских пунктов, лепрозорий-колония для больных проказой «Крутые Ручьи» (1894). В больнице города он создал хирургическое, терапевтическое, акушерско-гинекологическое и инфекционное отделение. Открывает небольшие приемные покои в селах Надеждино, Ястребино, Ильеши (Волосовский р-н), приглашает фельдшеров и акушеров. Еженедельно по вторникам в Ястребино производил выезды для оказания помощи больным. В 1912 г. по его инициативе была открыта Губаницкая больница.

Будучи членом Санкт-Пе...

Прохоров Петр Николаевич

Доктор медицины, земский врач, просветитель, изобретатель паровой дезинфекционной камеры, лепрололог. Родился в усадьбе Насонки (Костромская обл.). Оставил значительный след в истории Кингисеппского района. Пожертвовав карьерой военного и столичного ученого-медика, он в 1883 г. приехал в Ямбург (ныне Кингисепп) на должность земского врача, где занялся созданием уездной системы здравоохранения доступной всем слоям населения. К 1907 г. в Ямбургском уезде его стараниями было построено 5 земских больниц, 7 фельдшерских пунктов, лепрозорий-колония для больных проказой «Крутые Ручьи» (1894). В больнице города он создал хирургическое, терапевтическое, акушерско-гинекологическое и инфекционное отделение. Открывает небольшие приемные покои в селах Надеждино, Ястребино, Ильеши (Волосовский р-н), приглашает фельдшеров и акушеров. Еженедельно по вторникам в Ястребино производил выезды для оказания помощи больным. В 1912 г. по его инициативе была открыта Губаницкая больница.

Будучи членом Санкт-Пе...

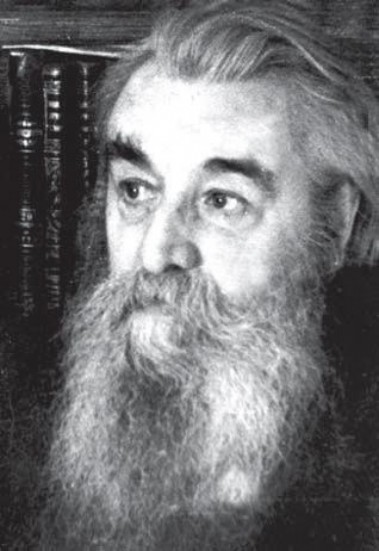

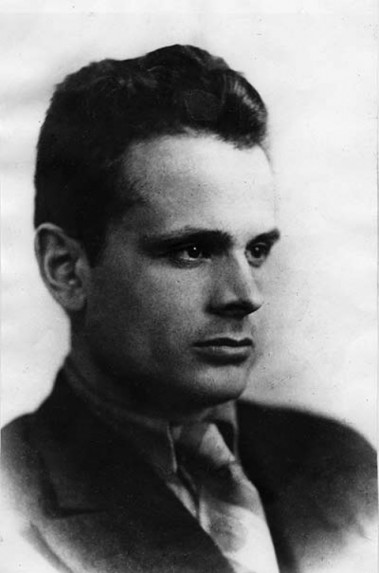

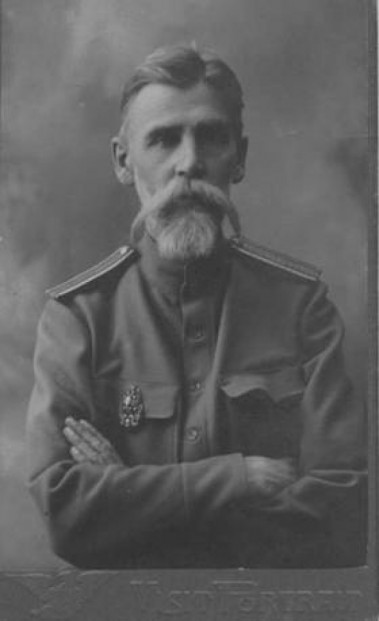

Равдоникас Владислав Иосифович

Историк-археолог, профессор кафедры археологии ЛГУ. Один из создателей теоретических основ советской археологии. Родился в Тихвине. Участник Первой мировой войны. Окончил Петроградский университет. В 1927 году переехал в Ленинград, где стал одним из сотрудников ГАИМК (Государственной академии истории материальной культуры). С 1928 года сотрудник Института истории материальной культуры, в 1944—1945 и 1946—1949 годы заведовал его Ленинградским отделением.

В середине 1910-х годов увлекся археологией, вел раскопки на территории Тихвинского уезда. В Тихвине заведовал Педтехникумом, инициировал музейный статус монастыря, спасая его от разорения, редактировал уездную газету, курировал театральный кружок.Возобновил раскопки курганов в верховьях Сяси. Состоял председателеи Комиссии по изучению Тихвинского края. Автор статей в местной периодике и научных трудов (1919-1928). Среди них: «Доисторическое прошлое Тихвинского края», «Тихвинский уезд в годы революции», «Население Тихвинского уезда (ст...

Равдоникас Владислав Иосифович

Историк-археолог, профессор кафедры археологии ЛГУ. Один из создателей теоретических основ советской археологии. Родился в Тихвине. Участник Первой мировой войны. Окончил Петроградский университет. В 1927 году переехал в Ленинград, где стал одним из сотрудников ГАИМК (Государственной академии истории материальной культуры). С 1928 года сотрудник Института истории материальной культуры, в 1944—1945 и 1946—1949 годы заведовал его Ленинградским отделением.

В середине 1910-х годов увлекся археологией, вел раскопки на территории Тихвинского уезда. В Тихвине заведовал Педтехникумом, инициировал музейный статус монастыря, спасая его от разорения, редактировал уездную газету, курировал театральный кружок.Возобновил раскопки курганов в верховьях Сяси. Состоял председателеи Комиссии по изучению Тихвинского края. Автор статей в местной периодике и научных трудов (1919-1928). Среди них: «Доисторическое прошлое Тихвинского края», «Тихвинский уезд в годы революции», «Население Тихвинского уезда (ст...

Рейнберг Самуил Аронович

Рентгенолог, профессор, один из учредителей и член Президиума Всесоюзного общества рентгенологов и радиологов. Родился в Риге (Латвия). В 1920–1930 гг. работал в Петроградском Государственном рентгенологическом и радиологическом институте. В 1927–1939 гг. основатель и руководитель первой в мире кафедры детской рентгенологии в Ленинградском институте охраны материнства и младенчества. С 1930–1943 гг. – профессор, заведующий кафедрой рентгенологии Ленинградского государственного института для усовершенствования врачей.

В годы Великой Отечественной войны был начальником рентгеновского отделения эвакогоспиталей на базе Ленинградского государственного института для усовершенствования врачей и больницы им. Свердлова, консультантом военных госпиталей, консультантом-рентгенологом Северо-Западного фронта, позже – санитарного управления Ленинградского фронта. В 1943–1951 гг. – директор Московского рентгенорадиологического института и одновременно заведующий кафедрой рентгенологии ЦИУ (до 1966)...

Рейнберг Самуил Аронович

Рентгенолог, профессор, один из учредителей и член Президиума Всесоюзного общества рентгенологов и радиологов. Родился в Риге (Латвия). В 1920–1930 гг. работал в Петроградском Государственном рентгенологическом и радиологическом институте. В 1927–1939 гг. основатель и руководитель первой в мире кафедры детской рентгенологии в Ленинградском институте охраны материнства и младенчества. С 1930–1943 гг. – профессор, заведующий кафедрой рентгенологии Ленинградского государственного института для усовершенствования врачей.

В годы Великой Отечественной войны был начальником рентгеновского отделения эвакогоспиталей на базе Ленинградского государственного института для усовершенствования врачей и больницы им. Свердлова, консультантом военных госпиталей, консультантом-рентгенологом Северо-Западного фронта, позже – санитарного управления Ленинградского фронта. В 1943–1951 гг. – директор Московского рентгенорадиологического института и одновременно заведующий кафедрой рентгенологии ЦИУ (до 1966)...

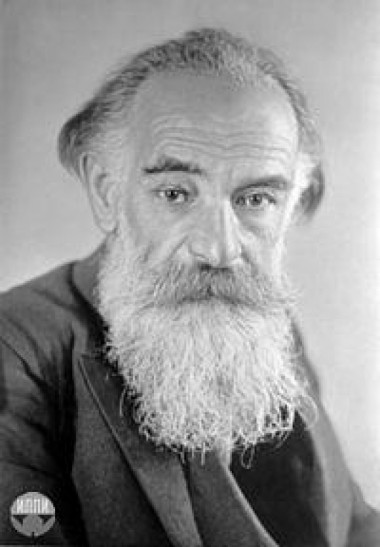

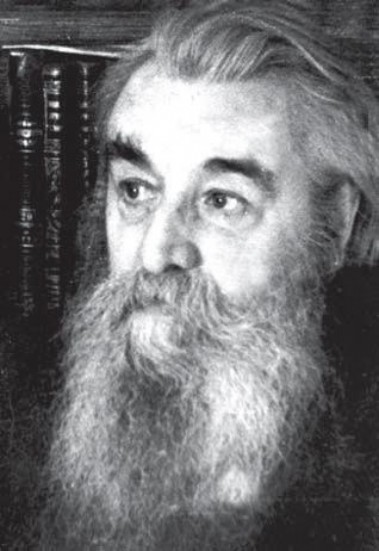

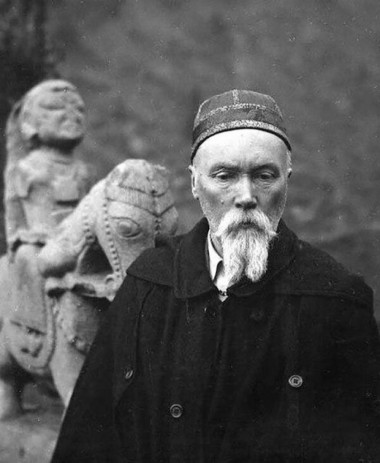

Рерих Николай Константинович

Русский художник, философ, учёный, писатель, путешественник, общественный деятель. Создатель около 7000 картин (многие из которых находятся в известных галереях мира) и около 30 литературных трудов. Родился в Санкт-Петербурге. В российский период жизни и творчества работал директором школы Императорского общества поощрения художеств, возглавлял художественное объединение «Мир искусства», успешно работал как сценограф («Русские сезоны»). С 1917 г. жил за границей. Организовал и участвовал в Центрально-Азиатской и Маньчжурской экспедициях. Вёл активную общественную деятельность, был завязан в политические и экономические проекты, имел связи с большевиками и масонством. Сообщество последователей его идей и религиозно-философского учения Живая этика (Агни-йога) формируют рериховское движение.

Детство и юность прошли в имении «Извара» (Волосовский р-н). Известный археолог Л. Ивановский брал мальчика на раскопки курганов в окрестностях усадьбы, что приблизило Рериха к древнему миру, разбуди...

Рерих Николай Константинович

Русский художник, философ, учёный, писатель, путешественник, общественный деятель. Создатель около 7000 картин (многие из которых находятся в известных галереях мира) и около 30 литературных трудов. Родился в Санкт-Петербурге. В российский период жизни и творчества работал директором школы Императорского общества поощрения художеств, возглавлял художественное объединение «Мир искусства», успешно работал как сценограф («Русские сезоны»). С 1917 г. жил за границей. Организовал и участвовал в Центрально-Азиатской и Маньчжурской экспедициях. Вёл активную общественную деятельность, был завязан в политические и экономические проекты, имел связи с большевиками и масонством. Сообщество последователей его идей и религиозно-философского учения Живая этика (Агни-йога) формируют рериховское движение.

Детство и юность прошли в имении «Извара» (Волосовский р-н). Известный археолог Л. Ивановский брал мальчика на раскопки курганов в окрестностях усадьбы, что приблизило Рериха к древнему миру, разбуди...

Римский-Корсаков Михаил Николаевич

Зоолог-энтомолог, лесовод, доктор биологических наук (1936), профессор Петербургского университета и Петроградского лесного института, заслуженный деятель науки РСФСР (1945). Сын композитора Н. А. Римского-Корсакова. Его исследования были посвящены в том числе и Ленинградской области.

Посещал лесную школу в Лисино-Корпус (Тосненский р-н).

Бывал в родовом гнезде в Тихвине.

Римский-Корсаков Михаил Николаевич

Зоолог-энтомолог, лесовод, доктор биологических наук (1936), профессор Петербургского университета и Петроградского лесного института, заслуженный деятель науки РСФСР (1945). Сын композитора Н. А. Римского-Корсакова. Его исследования были посвящены в том числе и Ленинградской области.

Посещал лесную школу в Лисино-Корпус (Тосненский р-н).

Бывал в родовом гнезде в Тихвине.

Рудзский Александр Фелицианович

Профессор Лесного института, статский советник, возглавлял кафедру лесной таксации и лесоустройства, руководил практикой студентов в Лисинском учебном лесничестве. Первый редактор «Русской сельскохозяйственной академии».

В 1885-1891 гг. владел имением в дер. Бор и Мостовая (ныне Кировский р-н).

Рудзский Александр Фелицианович

Профессор Лесного института, статский советник, возглавлял кафедру лесной таксации и лесоустройства, руководил практикой студентов в Лисинском учебном лесничестве. Первый редактор «Русской сельскохозяйственной академии».

В 1885-1891 гг. владел имением в дер. Бор и Мостовая (ныне Кировский р-н).

Рупрехт Франц Иванович

Русский ботаник, академик, профессор, автор многих исследований флор России и мира. Родился в Фрайбурге (Германия). С 1855 г. директор Императорского ботанического сада. В 1853 г. занимался изучением флоры Санкт-Петербургской губернии. В том же году был руководителем экспедиции в Гдовский (часть современного Сланцевского района) и Санкт-Петербургский уезды (Всеволожский р-н).

Рупрехт Франц Иванович

Русский ботаник, академик, профессор, автор многих исследований флор России и мира. Родился в Фрайбурге (Германия). С 1855 г. директор Императорского ботанического сада. В 1853 г. занимался изучением флоры Санкт-Петербургской губернии. В том же году был руководителем экспедиции в Гдовский (часть современного Сланцевского района) и Санкт-Петербургский уезды (Всеволожский р-н).

Рухин Лев Борисович

Российский учёный-геолог, литолог и палеогеограф, доктор геолого-минералогических наук. Родился в Москве. По окончании Ленинградского государственного университета (1933) работал там же (с 1945 г. – профессор, с 1946–1948 – декан геологического факультета). При исследовании осадочных горных пород один из первых использовал статистические методы. Заложил основы изучения гранулометрического состава для установления генезиса древних песков. Основные труды посвящены литологии и палеогеографии.

Проводил практику летом 1934 г. со студентами в Саблино (ныне г. п. Ульяновка, Тосненский р-н), где заинтересовался условиями образования распространения здесь песчаных отложений кембрия и ордовика, с этого времени литология и палеогеография стали главным делом его жизни. Также изучал район Шапки-Кирсино (Тосненский р-н). В 1939 г. выпустил монографию, первая часть которой была посвящена изучении толщи бассейна р. Тосны и Саблинки.

В июле 1941 г. был призван в Народное ополчение, служил в 276-м...

Рухин Лев Борисович

Российский учёный-геолог, литолог и палеогеограф, доктор геолого-минералогических наук. Родился в Москве. По окончании Ленинградского государственного университета (1933) работал там же (с 1945 г. – профессор, с 1946–1948 – декан геологического факультета). При исследовании осадочных горных пород один из первых использовал статистические методы. Заложил основы изучения гранулометрического состава для установления генезиса древних песков. Основные труды посвящены литологии и палеогеографии.

Проводил практику летом 1934 г. со студентами в Саблино (ныне г. п. Ульяновка, Тосненский р-н), где заинтересовался условиями образования распространения здесь песчаных отложений кембрия и ордовика, с этого времени литология и палеогеография стали главным делом его жизни. Также изучал район Шапки-Кирсино (Тосненский р-н). В 1939 г. выпустил монографию, первая часть которой была посвящена изучении толщи бассейна р. Тосны и Саблинки.

В июле 1941 г. был призван в Народное ополчение, служил в 276-м...

Рычков Петр Иванович

Российский ученый-географ, экономист, историк, первый член-корреспондент Академии наук (1759). Известен, прежде всего, как первый историк Южного Урала. Родился в Вологде. Его карьера началась на стекольных заводах в Ямбурге (ныне г. Кингисепп). Прожил здесь более трех лет (1730–1734), был управляющим, бухгалтером на Ямбургском и Жабинском стекольных заводах. Здесь же женился. С 1734 гг. служил в Оренбургском крае: в Оренбургской экспедиции (1734–1743), губернаторской канцелярии (1744–1760), директор Оренбургской соляной конторы (1770–1777). Член Вольного экономического общества (1765), член Вольного Российского собрания (1773). Считается зачинателем экономической географии в России. Оставил труды по археологии, истории, этнографии, экономике народов Поволжья, Урала, Центральной Азии. Главным научным трудом является «Топография Оренбургского края».

Рычков Петр Иванович

Российский ученый-географ, экономист, историк, первый член-корреспондент Академии наук (1759). Известен, прежде всего, как первый историк Южного Урала. Родился в Вологде. Его карьера началась на стекольных заводах в Ямбурге (ныне г. Кингисепп). Прожил здесь более трех лет (1730–1734), был управляющим, бухгалтером на Ямбургском и Жабинском стекольных заводах. Здесь же женился. С 1734 гг. служил в Оренбургском крае: в Оренбургской экспедиции (1734–1743), губернаторской канцелярии (1744–1760), директор Оренбургской соляной конторы (1770–1777). Член Вольного экономического общества (1765), член Вольного Российского собрания (1773). Считается зачинателем экономической географии в России. Оставил труды по археологии, истории, этнографии, экономике народов Поволжья, Урала, Центральной Азии. Главным научным трудом является «Топография Оренбургского края».

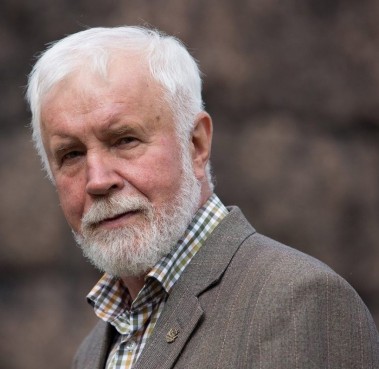

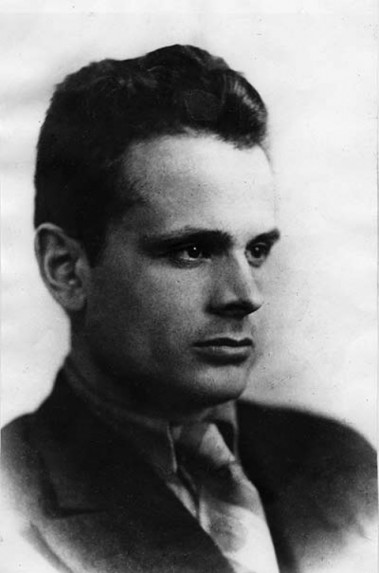

Рябинин Евгений Александрович

Российский археолог и историк Древней Руси. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, где работал с 1971 г. Специалист в области древнерусской и финно-угорской археологии, истории ранних городов Северной и Северо-Западной Руси. Родился в Сыктывкаре.

В 1970-е гг. под руководством Е. А. Рябинина работала Ижорская археологическая экспедиция на территории бывшего Дягиленского района (ныне Гатчинский р-н).

В 1975 г. во время раскопок на Земляном городище в Старой Ладоге (Волховский р-н) археологическая экспедиция Е. А. Рябинина обнаружила клад кузнечно-ювелирных инструментов из 28 предметов. В настоящее время набор инструментов хранится в Эрмитаже. Также ему принадлежит открытие остатков самого древнего строения-кузницы найденного на территории Старой Ладоги (Волховский р-н). Провел анализ бревен настила кузницы и дал дату основания Ладоги – 753 год. Открыл крепость Любшу (VIII-начало IX века). Раскоп составлял примерно метров 30–4...

Рябинин Евгений Александрович

Российский археолог и историк Древней Руси. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, где работал с 1971 г. Специалист в области древнерусской и финно-угорской археологии, истории ранних городов Северной и Северо-Западной Руси. Родился в Сыктывкаре.

В 1970-е гг. под руководством Е. А. Рябинина работала Ижорская археологическая экспедиция на территории бывшего Дягиленского района (ныне Гатчинский р-н).

В 1975 г. во время раскопок на Земляном городище в Старой Ладоге (Волховский р-н) археологическая экспедиция Е. А. Рябинина обнаружила клад кузнечно-ювелирных инструментов из 28 предметов. В настоящее время набор инструментов хранится в Эрмитаже. Также ему принадлежит открытие остатков самого древнего строения-кузницы найденного на территории Старой Ладоги (Волховский р-н). Провел анализ бревен настила кузницы и дал дату основания Ладоги – 753 год. Открыл крепость Любшу (VIII-начало IX века). Раскоп составлял примерно метров 30–4...

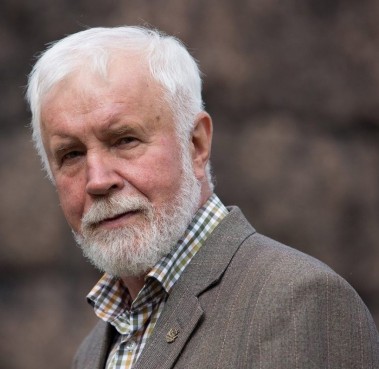

Сакса Александр Иванович

Российский археолог, исследователь финно-угорской археологии, профессор. Родился в Петрозаводске. Родители ингерманландские финны, родом из дер. Горки (Волосовский р-н). Обстоятельства военного времени не позволили семье остаться в деревне, только в 1956 г. семья возвращается в родные места. В начальных классах учился в родной деревне, позже – в дер. Торосово (Волосовский р-н), оканчивал школу в г. Волосово. После год проработал в Торосовском совхозе. С 1978 г. работал в Институте истории материальной культуры РАН, доцент, автор более 100 научных публикаций, монографии «Древняя Карелия в конце I - начале II тысячелетия н. э.: происхождение, история и культура населения летописной Карельской земли». Участник и организатор российско-финляндского сотрудничества в области археологии, культуры и палеоэкологии. Член финского археологического общества, финского литературного общества и общества «Калевалы».

С 1973 г. проводил раскопки на Карельском перешейке, в том числе в городах Выборг и П...

Сакса Александр Иванович

Российский археолог, исследователь финно-угорской археологии, профессор. Родился в Петрозаводске. Родители ингерманландские финны, родом из дер. Горки (Волосовский р-н). Обстоятельства военного времени не позволили семье остаться в деревне, только в 1956 г. семья возвращается в родные места. В начальных классах учился в родной деревне, позже – в дер. Торосово (Волосовский р-н), оканчивал школу в г. Волосово. После год проработал в Торосовском совхозе. С 1978 г. работал в Институте истории материальной культуры РАН, доцент, автор более 100 научных публикаций, монографии «Древняя Карелия в конце I - начале II тысячелетия н. э.: происхождение, история и культура населения летописной Карельской земли». Участник и организатор российско-финляндского сотрудничества в области археологии, культуры и палеоэкологии. Член финского археологического общества, финского литературного общества и общества «Калевалы».

С 1973 г. проводил раскопки на Карельском перешейке, в том числе в городах Выборг и П...

Орбели Иосиф Абгарович

Востоковед, академик АН СССР (1935). Академик АН Армении, директор Эрмитажа (1934-1951). Труды по Кавказоведению.

До войны отдыхал с семьей в пансионе, устроенном в усадьбе Марьино (Тосненский р-н). В 1939 г. работал в подшефном Эрмитажу колхозе «Прогресс» Мгинского (ныне Кировского р-на).

Во время блокады Ленинграда, вместе с сотрудниками Эрмитажа эвакуировался из города через пос. Кобона (ныне Кировский р-н).

Орбели Иосиф Абгарович

Востоковед, академик АН СССР (1935). Академик АН Армении, директор Эрмитажа (1934-1951). Труды по Кавказоведению.

До войны отдыхал с семьей в пансионе, устроенном в усадьбе Марьино (Тосненский р-н). В 1939 г. работал в подшефном Эрмитажу колхозе «Прогресс» Мгинского (ныне Кировского р-на).

Во время блокады Ленинграда, вместе с сотрудниками Эрмитажа эвакуировался из города через пос. Кобона (ныне Кировский р-н).

Орбели Леон (Левон) Абгарович

Российский физиолог, академик (1935) и вице-президент (1942–1946) Академии наук, генерал-полковник медицинской службы. Родился в Цахкадзоре (Грузия). Выдающийся ученик и последователь И. П. Павлова. Основатель эволюционной физиологии, физиологии экстремальных состояний, авиакосмической и подводной медицины, физиологии военного труда. Автор учения об адаптационно-трофической функции симпатической нервной системы, оригинального направления в учении о функциях органов чувств и многих других. Является родоначальником физиологической научной школы.

В 1936–1950 гг. директор Физиологического института им. И. П. Павлова и физиологического отдела Всесоюзного института экспериментальной медицины с Биологической станцией в Колтушах (Всеволожский р-н). На базе станции в 1939 г. был создан Институт эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности им. академика И. П. Павлова. В сентябре 1949 г. к 100-летию И. П. Павлова академиком был открыт музей-кабинет ученого. В настоящее время в...

Орбели Леон (Левон) Абгарович

Российский физиолог, академик (1935) и вице-президент (1942–1946) Академии наук, генерал-полковник медицинской службы. Родился в Цахкадзоре (Грузия). Выдающийся ученик и последователь И. П. Павлова. Основатель эволюционной физиологии, физиологии экстремальных состояний, авиакосмической и подводной медицины, физиологии военного труда. Автор учения об адаптационно-трофической функции симпатической нервной системы, оригинального направления в учении о функциях органов чувств и многих других. Является родоначальником физиологической научной школы.

В 1936–1950 гг. директор Физиологического института им. И. П. Павлова и физиологического отдела Всесоюзного института экспериментальной медицины с Биологической станцией в Колтушах (Всеволожский р-н). На базе станции в 1939 г. был создан Институт эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности им. академика И. П. Павлова. В сентябре 1949 г. к 100-летию И. П. Павлова академиком был открыт музей-кабинет ученого. В настоящее время в...

Пац-Помарнацкий Андрей Валентинович

Искусствовед и историк, широко эрудированный человек. Потомственный дворянин. Участвовал в Великой Отечественной войне.

С детства жил в Гатчине, окончил Гатчинское реальное училище. Долгое время работал научным сотрудником в Гатчинском дворце-музее (до 1941 года) и Государственном Эрмитаже. Автор ряда известных книг, в т. ч. и «Путеводителя по Гатчинскому дворцу и парку» (1940), «Гатчина» (совм. с С. Балаевой, 1952), а также воспоминаний о детских годах.

Пац-Помарнацкий Андрей Валентинович

Искусствовед и историк, широко эрудированный человек. Потомственный дворянин. Участвовал в Великой Отечественной войне.

С детства жил в Гатчине, окончил Гатчинское реальное училище. Долгое время работал научным сотрудником в Гатчинском дворце-музее (до 1941 года) и Государственном Эрмитаже. Автор ряда известных книг, в т. ч. и «Путеводителя по Гатчинскому дворцу и парку» (1940), «Гатчина» (совм. с С. Балаевой, 1952), а также воспоминаний о детских годах.

Петров-Маслаков Михаил Андреевич

Российский акушер-гинеколог, академик АМН СССР (1969), заслуженный деятель науки РСФСР (1964). Родился в дер. Кулаково (Новгородская обл.). В 1924 г. окончил Ленинградский институт медицинских знаний, с 1934 г. работал там же на кафедре акушерства и гинекологии (с 1949–1968 гг. заведующий кафедрой). Во время блокады Ленинграда был начальником госпиталя, в 1944–1946 гг. начальник Управления родовспоможения Ленгорздравотдела. С 1960–1974 гг. – директор Института акушерства и гинекологии АМН СССР (ныне им. Д. О. Отта). Опубликовал свыше 200 научных трудов, в т. ч. 10 монографий. Одни из первых в России начал разрабатывать идею ЭКО.

В 1939 г. приобрел Грязно (Гатчинский р-н) дом семьи Рябовых (№ 71) очень необычной архитектуры.

Петров-Маслаков Михаил Андреевич

Российский акушер-гинеколог, академик АМН СССР (1969), заслуженный деятель науки РСФСР (1964). Родился в дер. Кулаково (Новгородская обл.). В 1924 г. окончил Ленинградский институт медицинских знаний, с 1934 г. работал там же на кафедре акушерства и гинекологии (с 1949–1968 гг. заведующий кафедрой). Во время блокады Ленинграда был начальником госпиталя, в 1944–1946 гг. начальник Управления родовспоможения Ленгорздравотдела. С 1960–1974 гг. – директор Института акушерства и гинекологии АМН СССР (ныне им. Д. О. Отта). Опубликовал свыше 200 научных трудов, в т. ч. 10 монографий. Одни из первых в России начал разрабатывать идею ЭКО.

В 1939 г. приобрел Грязно (Гатчинский р-н) дом семьи Рябовых (№ 71) очень необычной архитектуры.

Прохоров Петр Николаевич

Доктор медицины, земский врач, просветитель, изобретатель паровой дезинфекционной камеры, лепрололог. Родился в усадьбе Насонки (Костромская обл.). Оставил значительный след в истории Кингисеппского района. Пожертвовав карьерой военного и столичного ученого-медика, он в 1883 г. приехал в Ямбург (ныне Кингисепп) на должность земского врача, где занялся созданием уездной системы здравоохранения доступной всем слоям населения. К 1907 г. в Ямбургском уезде его стараниями было построено 5 земских больниц, 7 фельдшерских пунктов, лепрозорий-колония для больных проказой «Крутые Ручьи» (1894). В больнице города он создал хирургическое, терапевтическое, акушерско-гинекологическое и инфекционное отделение. Открывает небольшие приемные покои в селах Надеждино, Ястребино, Ильеши (Волосовский р-н), приглашает фельдшеров и акушеров. Еженедельно по вторникам в Ястребино производил выезды для оказания помощи больным. В 1912 г. по его инициативе была открыта Губаницкая больница.

Будучи членом Санкт-Пе...

Прохоров Петр Николаевич

Доктор медицины, земский врач, просветитель, изобретатель паровой дезинфекционной камеры, лепрололог. Родился в усадьбе Насонки (Костромская обл.). Оставил значительный след в истории Кингисеппского района. Пожертвовав карьерой военного и столичного ученого-медика, он в 1883 г. приехал в Ямбург (ныне Кингисепп) на должность земского врача, где занялся созданием уездной системы здравоохранения доступной всем слоям населения. К 1907 г. в Ямбургском уезде его стараниями было построено 5 земских больниц, 7 фельдшерских пунктов, лепрозорий-колония для больных проказой «Крутые Ручьи» (1894). В больнице города он создал хирургическое, терапевтическое, акушерско-гинекологическое и инфекционное отделение. Открывает небольшие приемные покои в селах Надеждино, Ястребино, Ильеши (Волосовский р-н), приглашает фельдшеров и акушеров. Еженедельно по вторникам в Ястребино производил выезды для оказания помощи больным. В 1912 г. по его инициативе была открыта Губаницкая больница.

Будучи членом Санкт-Пе...

Равдоникас Владислав Иосифович

Историк-археолог, профессор кафедры археологии ЛГУ. Один из создателей теоретических основ советской археологии. Родился в Тихвине. Участник Первой мировой войны. Окончил Петроградский университет. В 1927 году переехал в Ленинград, где стал одним из сотрудников ГАИМК (Государственной академии истории материальной культуры). С 1928 года сотрудник Института истории материальной культуры, в 1944—1945 и 1946—1949 годы заведовал его Ленинградским отделением.

В середине 1910-х годов увлекся археологией, вел раскопки на территории Тихвинского уезда. В Тихвине заведовал Педтехникумом, инициировал музейный статус монастыря, спасая его от разорения, редактировал уездную газету, курировал театральный кружок.Возобновил раскопки курганов в верховьях Сяси. Состоял председателеи Комиссии по изучению Тихвинского края. Автор статей в местной периодике и научных трудов (1919-1928). Среди них: «Доисторическое прошлое Тихвинского края», «Тихвинский уезд в годы революции», «Население Тихвинского уезда (ст...

Равдоникас Владислав Иосифович

Историк-археолог, профессор кафедры археологии ЛГУ. Один из создателей теоретических основ советской археологии. Родился в Тихвине. Участник Первой мировой войны. Окончил Петроградский университет. В 1927 году переехал в Ленинград, где стал одним из сотрудников ГАИМК (Государственной академии истории материальной культуры). С 1928 года сотрудник Института истории материальной культуры, в 1944—1945 и 1946—1949 годы заведовал его Ленинградским отделением.

В середине 1910-х годов увлекся археологией, вел раскопки на территории Тихвинского уезда. В Тихвине заведовал Педтехникумом, инициировал музейный статус монастыря, спасая его от разорения, редактировал уездную газету, курировал театральный кружок.Возобновил раскопки курганов в верховьях Сяси. Состоял председателеи Комиссии по изучению Тихвинского края. Автор статей в местной периодике и научных трудов (1919-1928). Среди них: «Доисторическое прошлое Тихвинского края», «Тихвинский уезд в годы революции», «Население Тихвинского уезда (ст...

Рейнберг Самуил Аронович

Рентгенолог, профессор, один из учредителей и член Президиума Всесоюзного общества рентгенологов и радиологов. Родился в Риге (Латвия). В 1920–1930 гг. работал в Петроградском Государственном рентгенологическом и радиологическом институте. В 1927–1939 гг. основатель и руководитель первой в мире кафедры детской рентгенологии в Ленинградском институте охраны материнства и младенчества. С 1930–1943 гг. – профессор, заведующий кафедрой рентгенологии Ленинградского государственного института для усовершенствования врачей.

В годы Великой Отечественной войны был начальником рентгеновского отделения эвакогоспиталей на базе Ленинградского государственного института для усовершенствования врачей и больницы им. Свердлова, консультантом военных госпиталей, консультантом-рентгенологом Северо-Западного фронта, позже – санитарного управления Ленинградского фронта. В 1943–1951 гг. – директор Московского рентгенорадиологического института и одновременно заведующий кафедрой рентгенологии ЦИУ (до 1966)...

Рейнберг Самуил Аронович

Рентгенолог, профессор, один из учредителей и член Президиума Всесоюзного общества рентгенологов и радиологов. Родился в Риге (Латвия). В 1920–1930 гг. работал в Петроградском Государственном рентгенологическом и радиологическом институте. В 1927–1939 гг. основатель и руководитель первой в мире кафедры детской рентгенологии в Ленинградском институте охраны материнства и младенчества. С 1930–1943 гг. – профессор, заведующий кафедрой рентгенологии Ленинградского государственного института для усовершенствования врачей.

В годы Великой Отечественной войны был начальником рентгеновского отделения эвакогоспиталей на базе Ленинградского государственного института для усовершенствования врачей и больницы им. Свердлова, консультантом военных госпиталей, консультантом-рентгенологом Северо-Западного фронта, позже – санитарного управления Ленинградского фронта. В 1943–1951 гг. – директор Московского рентгенорадиологического института и одновременно заведующий кафедрой рентгенологии ЦИУ (до 1966)...

Рерих Николай Константинович

Русский художник, философ, учёный, писатель, путешественник, общественный деятель. Создатель около 7000 картин (многие из которых находятся в известных галереях мира) и около 30 литературных трудов. Родился в Санкт-Петербурге. В российский период жизни и творчества работал директором школы Императорского общества поощрения художеств, возглавлял художественное объединение «Мир искусства», успешно работал как сценограф («Русские сезоны»). С 1917 г. жил за границей. Организовал и участвовал в Центрально-Азиатской и Маньчжурской экспедициях. Вёл активную общественную деятельность, был завязан в политические и экономические проекты, имел связи с большевиками и масонством. Сообщество последователей его идей и религиозно-философского учения Живая этика (Агни-йога) формируют рериховское движение.

Детство и юность прошли в имении «Извара» (Волосовский р-н). Известный археолог Л. Ивановский брал мальчика на раскопки курганов в окрестностях усадьбы, что приблизило Рериха к древнему миру, разбуди...

Рерих Николай Константинович

Русский художник, философ, учёный, писатель, путешественник, общественный деятель. Создатель около 7000 картин (многие из которых находятся в известных галереях мира) и около 30 литературных трудов. Родился в Санкт-Петербурге. В российский период жизни и творчества работал директором школы Императорского общества поощрения художеств, возглавлял художественное объединение «Мир искусства», успешно работал как сценограф («Русские сезоны»). С 1917 г. жил за границей. Организовал и участвовал в Центрально-Азиатской и Маньчжурской экспедициях. Вёл активную общественную деятельность, был завязан в политические и экономические проекты, имел связи с большевиками и масонством. Сообщество последователей его идей и религиозно-философского учения Живая этика (Агни-йога) формируют рериховское движение.

Детство и юность прошли в имении «Извара» (Волосовский р-н). Известный археолог Л. Ивановский брал мальчика на раскопки курганов в окрестностях усадьбы, что приблизило Рериха к древнему миру, разбуди...

Римский-Корсаков Михаил Николаевич

Зоолог-энтомолог, лесовод, доктор биологических наук (1936), профессор Петербургского университета и Петроградского лесного института, заслуженный деятель науки РСФСР (1945). Сын композитора Н. А. Римского-Корсакова. Его исследования были посвящены в том числе и Ленинградской области.

Посещал лесную школу в Лисино-Корпус (Тосненский р-н).

Бывал в родовом гнезде в Тихвине.

Римский-Корсаков Михаил Николаевич

Зоолог-энтомолог, лесовод, доктор биологических наук (1936), профессор Петербургского университета и Петроградского лесного института, заслуженный деятель науки РСФСР (1945). Сын композитора Н. А. Римского-Корсакова. Его исследования были посвящены в том числе и Ленинградской области.

Посещал лесную школу в Лисино-Корпус (Тосненский р-н).

Бывал в родовом гнезде в Тихвине.

Рупрехт Франц Иванович

Русский ботаник, академик, профессор, автор многих исследований флор России и мира. Родился в Фрайбурге (Германия). С 1855 г. директор Императорского ботанического сада. В 1853 г. занимался изучением флоры Санкт-Петербургской губернии. В том же году был руководителем экспедиции в Гдовский (часть современного Сланцевского района) и Санкт-Петербургский уезды (Всеволожский р-н).

Рупрехт Франц Иванович

Русский ботаник, академик, профессор, автор многих исследований флор России и мира. Родился в Фрайбурге (Германия). С 1855 г. директор Императорского ботанического сада. В 1853 г. занимался изучением флоры Санкт-Петербургской губернии. В том же году был руководителем экспедиции в Гдовский (часть современного Сланцевского района) и Санкт-Петербургский уезды (Всеволожский р-н).

Рухин Лев Борисович

Российский учёный-геолог, литолог и палеогеограф, доктор геолого-минералогических наук. Родился в Москве. По окончании Ленинградского государственного университета (1933) работал там же (с 1945 г. – профессор, с 1946–1948 – декан геологического факультета). При исследовании осадочных горных пород один из первых использовал статистические методы. Заложил основы изучения гранулометрического состава для установления генезиса древних песков. Основные труды посвящены литологии и палеогеографии.

Проводил практику летом 1934 г. со студентами в Саблино (ныне г. п. Ульяновка, Тосненский р-н), где заинтересовался условиями образования распространения здесь песчаных отложений кембрия и ордовика, с этого времени литология и палеогеография стали главным делом его жизни. Также изучал район Шапки-Кирсино (Тосненский р-н). В 1939 г. выпустил монографию, первая часть которой была посвящена изучении толщи бассейна р. Тосны и Саблинки.

В июле 1941 г. был призван в Народное ополчение, служил в 276-м...

Рухин Лев Борисович

Российский учёный-геолог, литолог и палеогеограф, доктор геолого-минералогических наук. Родился в Москве. По окончании Ленинградского государственного университета (1933) работал там же (с 1945 г. – профессор, с 1946–1948 – декан геологического факультета). При исследовании осадочных горных пород один из первых использовал статистические методы. Заложил основы изучения гранулометрического состава для установления генезиса древних песков. Основные труды посвящены литологии и палеогеографии.

Проводил практику летом 1934 г. со студентами в Саблино (ныне г. п. Ульяновка, Тосненский р-н), где заинтересовался условиями образования распространения здесь песчаных отложений кембрия и ордовика, с этого времени литология и палеогеография стали главным делом его жизни. Также изучал район Шапки-Кирсино (Тосненский р-н). В 1939 г. выпустил монографию, первая часть которой была посвящена изучении толщи бассейна р. Тосны и Саблинки.

В июле 1941 г. был призван в Народное ополчение, служил в 276-м...

Рычков Петр Иванович

Российский ученый-географ, экономист, историк, первый член-корреспондент Академии наук (1759). Известен, прежде всего, как первый историк Южного Урала. Родился в Вологде. Его карьера началась на стекольных заводах в Ямбурге (ныне г. Кингисепп). Прожил здесь более трех лет (1730–1734), был управляющим, бухгалтером на Ямбургском и Жабинском стекольных заводах. Здесь же женился. С 1734 гг. служил в Оренбургском крае: в Оренбургской экспедиции (1734–1743), губернаторской канцелярии (1744–1760), директор Оренбургской соляной конторы (1770–1777). Член Вольного экономического общества (1765), член Вольного Российского собрания (1773). Считается зачинателем экономической географии в России. Оставил труды по археологии, истории, этнографии, экономике народов Поволжья, Урала, Центральной Азии. Главным научным трудом является «Топография Оренбургского края».

Рычков Петр Иванович

Российский ученый-географ, экономист, историк, первый член-корреспондент Академии наук (1759). Известен, прежде всего, как первый историк Южного Урала. Родился в Вологде. Его карьера началась на стекольных заводах в Ямбурге (ныне г. Кингисепп). Прожил здесь более трех лет (1730–1734), был управляющим, бухгалтером на Ямбургском и Жабинском стекольных заводах. Здесь же женился. С 1734 гг. служил в Оренбургском крае: в Оренбургской экспедиции (1734–1743), губернаторской канцелярии (1744–1760), директор Оренбургской соляной конторы (1770–1777). Член Вольного экономического общества (1765), член Вольного Российского собрания (1773). Считается зачинателем экономической географии в России. Оставил труды по археологии, истории, этнографии, экономике народов Поволжья, Урала, Центральной Азии. Главным научным трудом является «Топография Оренбургского края».

Рябинин Евгений Александрович

Российский археолог и историк Древней Руси. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, где работал с 1971 г. Специалист в области древнерусской и финно-угорской археологии, истории ранних городов Северной и Северо-Западной Руси. Родился в Сыктывкаре.

В 1970-е гг. под руководством Е. А. Рябинина работала Ижорская археологическая экспедиция на территории бывшего Дягиленского района (ныне Гатчинский р-н).

В 1975 г. во время раскопок на Земляном городище в Старой Ладоге (Волховский р-н) археологическая экспедиция Е. А. Рябинина обнаружила клад кузнечно-ювелирных инструментов из 28 предметов. В настоящее время набор инструментов хранится в Эрмитаже. Также ему принадлежит открытие остатков самого древнего строения-кузницы найденного на территории Старой Ладоги (Волховский р-н). Провел анализ бревен настила кузницы и дал дату основания Ладоги – 753 год. Открыл крепость Любшу (VIII-начало IX века). Раскоп составлял примерно метров 30–4...

Рябинин Евгений Александрович

Российский археолог и историк Древней Руси. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, где работал с 1971 г. Специалист в области древнерусской и финно-угорской археологии, истории ранних городов Северной и Северо-Западной Руси. Родился в Сыктывкаре.

В 1970-е гг. под руководством Е. А. Рябинина работала Ижорская археологическая экспедиция на территории бывшего Дягиленского района (ныне Гатчинский р-н).

В 1975 г. во время раскопок на Земляном городище в Старой Ладоге (Волховский р-н) археологическая экспедиция Е. А. Рябинина обнаружила клад кузнечно-ювелирных инструментов из 28 предметов. В настоящее время набор инструментов хранится в Эрмитаже. Также ему принадлежит открытие остатков самого древнего строения-кузницы найденного на территории Старой Ладоги (Волховский р-н). Провел анализ бревен настила кузницы и дал дату основания Ладоги – 753 год. Открыл крепость Любшу (VIII-начало IX века). Раскоп составлял примерно метров 30–4...

Сакса Александр Иванович

Российский археолог, исследователь финно-угорской археологии, профессор. Родился в Петрозаводске. Родители ингерманландские финны, родом из дер. Горки (Волосовский р-н). Обстоятельства военного времени не позволили семье остаться в деревне, только в 1956 г. семья возвращается в родные места. В начальных классах учился в родной деревне, позже – в дер. Торосово (Волосовский р-н), оканчивал школу в г. Волосово. После год проработал в Торосовском совхозе. С 1978 г. работал в Институте истории материальной культуры РАН, доцент, автор более 100 научных публикаций, монографии «Древняя Карелия в конце I - начале II тысячелетия н. э.: происхождение, история и культура населения летописной Карельской земли». Участник и организатор российско-финляндского сотрудничества в области археологии, культуры и палеоэкологии. Член финского археологического общества, финского литературного общества и общества «Калевалы».

С 1973 г. проводил раскопки на Карельском перешейке, в том числе в городах Выборг и П...

Сакса Александр Иванович

Российский археолог, исследователь финно-угорской археологии, профессор. Родился в Петрозаводске. Родители ингерманландские финны, родом из дер. Горки (Волосовский р-н). Обстоятельства военного времени не позволили семье остаться в деревне, только в 1956 г. семья возвращается в родные места. В начальных классах учился в родной деревне, позже – в дер. Торосово (Волосовский р-н), оканчивал школу в г. Волосово. После год проработал в Торосовском совхозе. С 1978 г. работал в Институте истории материальной культуры РАН, доцент, автор более 100 научных публикаций, монографии «Древняя Карелия в конце I - начале II тысячелетия н. э.: происхождение, история и культура населения летописной Карельской земли». Участник и организатор российско-финляндского сотрудничества в области археологии, культуры и палеоэкологии. Член финского археологического общества, финского литературного общества и общества «Калевалы».

С 1973 г. проводил раскопки на Карельском перешейке, в том числе в городах Выборг и П...